|

두 번째는 기업의 규제개선만큼 소비자(개인)에 대한 규제를 무겁게 생각하지 못했다. 해외직구 규제가 소비자 보호와 동시에 세계 어느 곳에서라도, 필요한 물건을 가장 저렴하게 구매할 수 있는 국민의 권리를 침해할 수 있음도 함께 고려했어야 했다. 이번 대책을 만들면서 정부 관계자들은 해외직구를 통해 택갈이(해외브랜드 상품을 수입해 상표·겉표지만 교체 후 고가로 파는 것)를 피해온 소비자 또는 국내에 부품이 없어 해외직구로 구해왔던 이들의 이야기를 들어봤을까.

세 번째는 적합품목 인증 기준을 KC인증으로 제한한 것이다. 정부는 올초 기업의 중복인증 부담을 덜어주기 위해 글로벌 인증이 있음에도 국내에서 따로 운영하던 인증을 대거 폐지했다. 글로벌 인증으로도 충분히 인증의 역할을 할 수 있기 때문이다. 전 세계를 대상으로 물건을 생산·공급하는 이들이 미국의 FCC나 유럽의 CE 인증을 받을까 아니면 한국의 KC 인증을 받을까. 언론 브리핑에서도 ‘글로벌 인증의 통용’이 필요하지 않냐는 질문이 나왔으나 정부는 이를 고민하지 않았고 논란이 커진 뒤에야 입장을 선회했다.

네 번째는 소비자 보호와 국내기업 경쟁력 제고 정책을 함께 발표해 오히려 역효과를 발생시킨 것이다. 소비자로서는 국내기업에 유리할 수 있는 KC인증만 기준으로 삼고 해외직구면세한도 조정(축소)까지 언급하니, 정부가 기업만을 생각한다는 불만이 커질 수밖에 없다. 아울러 직구를 규제하는 것이 우리 기업의 경쟁력 강화에 진짜 도움이 되느냐는 IT 유튜버들의 지적도 곱씹을 부분이다.

|

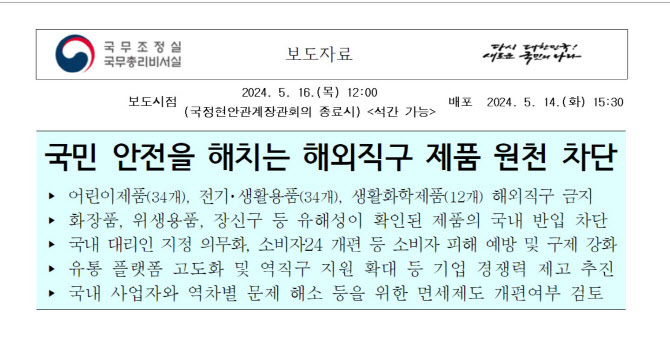

다섯 번째는 아쉬운 정책설명이다. 정부가 14일 배포한 보도자료 첫 부제는 ‘어린이제품(34개), 전기·생활용품(34개), 생활화학제품(12개) 해외직구 금지’였다. 이를 보고 ‘6월에는 위해 제품만 걸러내고 관련 법 개정 이후 직구금지 조치가 시행될 수 있다’고 파악하기는 쉽지 않다. 같은 날 별도 배포한 상세자료의 분야별 주요대책에서도 ‘80개 품목 안전조치 없는 해외직구 금지’가 먼저 나온다. 사태가 커지자 정부는 ‘해외직구 전면 금지가 아닌 위해제품의 선별적 차단이 먼저’라고 강조했으나, 이미 ‘KC 미인증 제품 직구금지’만 국민의 뇌리에 박힌 뒤다.

아울러 이번 직구 대책을 주관한 곳은 부처 중 유일하게 규제·청년이 고유업무인 국무조정실이다. 해외직구를 이용하는 대부분이 청년세대인 점 그리고 규제의 무거움과 중요성을 가장 잘 아는 부처가 내놓은 대책이기에 더욱 아쉽다. 실제 해외직구를 활용하는 청년의 목소리를 조금만 경청했다면 이런 대책이 나왔을까.

![[속보]대통령실 남북 신뢰 회복 때까지 9·19 군사합의 효력 정지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060300709t.jpg)