이명박 정부 당시 묶어뒀던 전기요금이 왜곡되면서 지난 5년간 전력사용량은 21.2%나 늘었다. 특히 상대적으로 낮은 요금을 유지해온 농사용(44.1%)과 교육용(35.9%)의 전력소비가 급증했다. 뒤늦게 4차례의 요금인상이 단행됐지만, 여전히 원가회수율을 못 미치고 있다.

◇팔수록 밑지는 장사

한국전력(015760)에 따르면 원가회수율은 93.7%다. 100원 주고 전기를 만들어 94원에 팔고 있는 셈이다. 팔면 팔수록 손해 보는 장사를 한 덕에 한전의 부채는 95조 886억원으로 눈덩이처럼 불었다.

올 겨울 전력난이 예상되는 만큼 일정수준의 요금 인상이 필요하지만, 전기요금의 경우 1%만 인상해도 산업이나 가정, 농업경제 전반에 미치는 정치·사회적 파급력 커 어느 것 하나 손대기 쉽지 않은 실정이다.

주택용의 전력판매량 비중은 14%에 불과하지만 전 국민이 사용자라 가계부담에 대한 우려가 크다. 산업용도 전경련을 필두로 한 반대 움직임이 심상치 않다. 국회에서는 미래를 위해서 교육용의 경우 인하가 필요하다는 입장이다.

전력당국 관계자는 “우리나라 요금은 OECD국가 중에서도 매우 낮은 수준이라 개선이 필요하다”면서도 “모두를 이해시킬 수 있는 마땅한 해결책이 없다”고 어려움을 토로했다.

◇주택용 누진제 그것이 문제로다

전기요금 누진제는 가정용 전기 사용량에 따라 구간을 나눠 더 많은 사용량의 구간에 더 많은 전기료를 매기는 제도다. 1974년 전기소비절약 유도를 위해 처음 도입돼 5번의 수정 끝에 지난 2005년 6단계, 누진율 11.7배로 바뀌었다. 이후 8년째 유지되고 있다.

일본은 3단계 1.4배의 누진율을 갖고 있다. 미국은 2단계 1.1배의 누진율을, 중국은 3단계 1.5배의 누진율을 적용하고 있다. 우리나라 누진제는 다른 나라보다 복잡하고 누진율도 높아 일각에서는 과도한 요금 유발원인으로 여기고 있다.

도시근로자(2인 이상) 평균 사용량은 306kWh다. 평소에는 전기요금이 4만 7600원씩 부과되는데 여름철 478W의 에어컨을 하루 3시간씩 사용하면 전기요금은 6만 1250원으로 껑충 뛴다. 겨울철에 1100W 전기히터를 하루 5시간 사용하면 전기요금은 11만 3900원으로 치솟는다.

조영탁 한밭대 생태경제학과 교수는 “단계가 올라갈수록 요금 증가 폭이 가팔라져 징벌에 가까운 수준이 된다”며 “누진제 조정이 필요하다”고 강조했다.

하지만 누진제 구간 조정 시 저소득층이 밀집한 1·2단계 요금 인상이 불가피하다. 때문에 누진제 개편을 반대하는 이들도 많다.

이에 대해 조 교수는 “과거에는 저소득층만 전기를 적게 썼지만, 요즘은 경제력을 갖춘 1~2인 가구도 전기 소비량이 적다”며 “이들에 대한 선별 적용을 위해선 누진제 개편과 함께 저소득층을 위한 복지제도도 추가해야 한다”고 말했다.

◇“산업용 인상 해야” vs “산업용 인상 안돼”

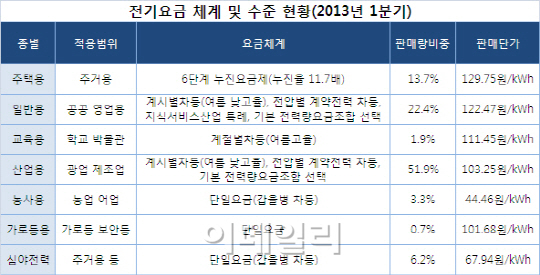

현행 요금제도는 용도에 따라 6가지로 나뉜다. 가장 비싼 주택용(129.75원/kWh)과 일반용(122.47원/kWh), 교육용(111.45원/kWh), 산업용(103.25원/kWh), 가로등용(101.68원/kWh), 농사용(44.46원/kWh) 등이다.

이 중 산업용은 전체 전력 소비량의 절반 이상을 차지하고 있지만, 요금은 kWh 당 103.25원으로 일반용, 교육용(111.45원/kWh)보다 저렴하다. 이렇다 보니 산업계에 특혜를 줘왔다는 지적이 끊임없이 제기됐다. 그래서 전체적인 인상이 아닌 산업계만 인상해도 원가회수율을 높일 수 있다는 주장도 나온다.

홍준희 가천대 에너지IT학과 교수는 “주택용의 경우 누진율을 고려한 kWh당 한계비용이 200원인데 반해 산업용 한계비용은 평균 90~100원 정도”라며 “MB정부 때 산업계에 50~60%의 할인율을 적용해줬기 때문”이라고 지적했다. 이어 홍 교수는 “기업 할인폭을 20%로 줄여 kWh당 한계비용을 180원 수준에 맞춘다면 주택용의 경우 현재보다 5~7% 할인 효과가 있을 것”이라고 전망했다.

하지만 산업계는 억울하다는 입장이다. 전기요금은 국가별 물가수준, 원자력·석탄·LNG 등 발전 연료 구성과 원료자급도, 전력산업 경쟁체제 도입 여부 등에 따라 다른 특성을 보이고 있어 세계 주요국 주택용 대비 산업용 전기요금 비교 시 오히려 비싸다는 것이다.

산업계에 따르면 국가 간 전력요금 비교 시 보조지표로 ‘산업용/주택용’ 비율을 사용하는데 한국의 산업용/주택용 비율을 100으로 보면, 일본은 95%, 미국은 84% 정도에 그치고 있다.

전경련 관계자는 “가정용 전기의 경우 한 번 쓰고 나면 끝이지만, 산업용은 자동차도 만들고 물건도 만든다”며 “때문에 산업용 전기요금이 싼 이유는 전 세계적으로 같다. 그런데 우리나라는 가장 적게 싸다”고 지적했다. 이어 “전기요금을 올리면 수요조절 효과도 있다고 하는데 에너지 다소비 산업구조가 바뀌기 전까지는 효과가 미미할 것”이라고 말했다.

|

정부의 전기요금 개편 방점은 산업용 요금 현실화에 찍혀 산업용 요금 인상이 불가피할 것으로 보인다. 지난달 정부가 발표한 전력시장 제도 개편안에 따르면 정부는 에너지저장장치(ESS), 에너지관리시스템(EMS), 스마트그리드 시장 형성을 위해 5년 동안 3조원을 투입할 계획이다. 박근혜정부가 주창한 창조경제를 통한 일자리 창출 기조와도 맞아 탄력을 받을 전망이다.

이를 이루기 위해서는 민간기업의 자발적 참여가 가장 중요하다. 싼 요금 상황에서는 자발적 수요관리시스템을 필요로 하지 않는다고 보고 정부는 요금제 개편을 통해 신산업 육성을 꾀할 것으로 보인다.

홍준희 교수는 “LED와 같이 고효율의 기술과 제품을 만들어도 그동안 전기요금이 너무 싸 안 팔렸다. 노후 산업을 보조하기 위해 젊은 산업부분이 고생한 것”이라며 “(산업용) 전기요금을 충분히 올려서 전기를 아끼는 창업생태계를 활성화 시키는 것이 우리 경제에 도움이 될 것”이라고 말했다.

▶ 관련기사 ◀

☞[주간추천주]신한금융투자

☞매년 공공요금 2.5% 인상..한전·가스公 부채 줄인다

☞나랏빚 1000조원 돌파