한국 현대미술의 거장 `김환기` 전

구상·추상 속 정체성 탐구…3000점 남긴 `한국의 피카소`

`귀로` 등 미공개작 4점 첫선…1년여 준비 6일부터 열려

| 이데일리신문 | 이 기사는 이데일리신문 2012년 01월 04일자 30면에 게재됐습니다. |

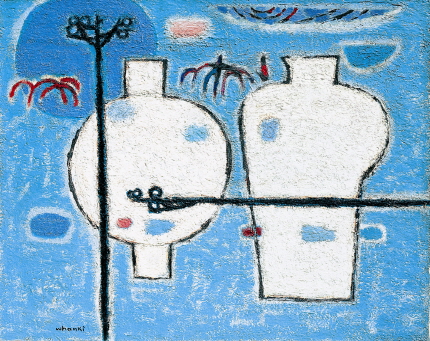

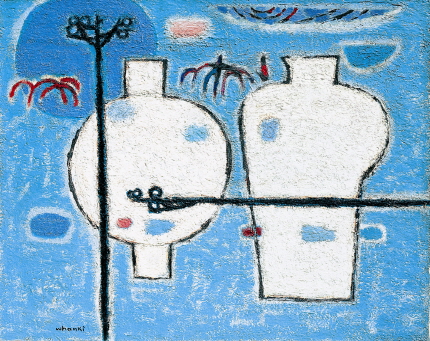

| | ▲ 김환기 화백의 구상 `항아리`(1955∼56)(사진=갤러리현대) |

|

[이데일리 오현주 기자] 수화(樹話) 김환기(1913∼1974). 그는 한국 현대미술의 1세대로 불린다. 근대회화에 추상성을 붙인 작업에 대한 평가다. 하지만 그가 정작 몰두한 것은 구상과 추상을 배합해 그 안에서 한국미를 빼내는 일이었다. 동양의 직관과 서양의 논리를 결합했고 동양의 정체성을 서양의 기법으로 묘사했다. 산·달·매화·백자 등으로 절제된 구상을, 점·선·면 등으로 사유의 추상을 그려냈다. 잠자는 시간을 빼곤 그림을 그렸다. 하루 16시간은 족히 됐다. 그렇게 3000여점을 남겼다. `한국의 피카소`란 별칭은 그 과정에서 생겼다. 천재의 다작, 구상에서 전이한 추상이 피카소와 닮아서다.

김환기 화백의 회고전이 열린다. 탄생 99주년을 맞았다. 20대 중반이던 1930년대부터 작고 직전까지 매진한 주요 작품 64점을 건다. 1930∼63년 사이 구상작과 1963∼74년 사이 추상작을 30여점씩 구분했다.

김 화백은 전북 신안에서 출생했다. 부농의 외아들이었다. 1931년 동경으로 유학, 니혼대학 미술학부를 졸업했다. 1936년 연 첫 개인전은 추상 풍이었다. 기하학적 곡선과 직선들은 당시 동경의 실험적인 미술 분위기를 물씬 냈다.

전통에 대한 자각은 1950년대에 들어서면서 생겼다. 달항아리, 여인, 꽃 등의 소재로써 단순성을 구현한 민족적 화풍이 고개를 들었다. 이 작업은 1956년 파리로 건너가 1959년 귀국해서도 얼마간 지속됐다. `피난열차`(1951), `항아리와 여인들`(1951)이 이 시기 대표작이다. 그의 색조가 된 푸른빛이 진해진 것도 이때다. `항아리`(1955∼56), `달과 매화와 새`(1959) 등이 그 빛을 띠었다.

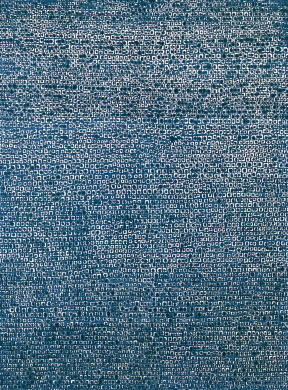

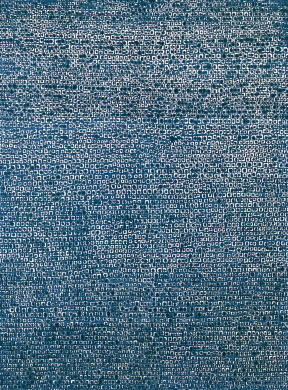

| | ▲ 김환기 화백의 점묘추상 `어디서 무엇이 되어 다시 만나랴`(1970)(사진=갤러리현대). |

|

구상이 해체된 건 1963년부터 11년간 산 뉴욕에서다. 특히 타계하기 전 4년여는 추상작업의 절정기였다. 무수하게 점을 찍고 사각형으로 에워싼 그림들, 점화(點畵)가 출현했다. 김광섭의 시 `저녁에`에서 착안했다는 `어디서 무엇이 되어 다시 만나랴`로는 1970년 제1회 한국미술대상전 대상을 받았다. 가로 172cm 세로 232cm의 캔버스를, 점을 먹은 회청색 사각형으로 채웠다. 제목 그대로 인 `10만개의 점`(1973)도 있다. 유족들은 그가 고된 이 작업들로 병을 얻었으려니 짐작한다. 세상을 떠난 것이 갑작스러웠다. 뇌출혈이었다.

서울 사간동 갤러리현대가 여는 세 번째 거장 회고전이다. 2010년엔 박수근, 지난해엔 장욱진을 세웠다. 김 화백의 회고전으로는 2004년 이후 8년 만이다. 개인 소장자들을 일일이 설득해 대표작을 모으고 엄선하는 데 1년여가 소요됐다고 했다. 덕분에 미공개작까지 빛을 봤다. `귀로`(1950년대), `메아리`(1964) 등 50∼60년대 작품 4점이 첫선을 뵌다. 6일부터 2월26일까지. 02-2287-3500.