|

◇귀순용사에서 새터민까지…“차별 호칭에 범죄자된 기분”

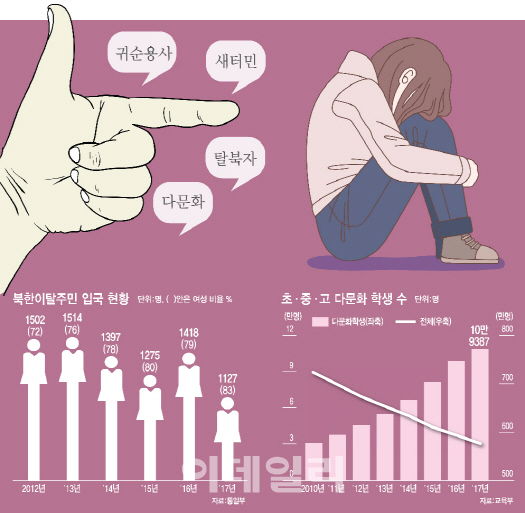

북한에서 남한으로 이주한 사람들을 지칭하는 공식 용어는 ‘북한이탈주민’이다. 통일부에 따르면 한국에 입국한 북한이탈주민 수는 올해 6월 기준 3만 1827명에 달한다.

이들을 지칭하는 용어가 생긴 것은 6·25 전쟁 이후 체제경쟁이 본격화된 이후다. 1962년 ‘월남귀순자’란 용어를 처음 사용한게 시작이다.

5공화국 군사정권 이후 북한과의 대립구도를 강화하면서 ‘귀순용사’라는 용어로 치켜세우기도 했다. 1990년대 중반 이후 이탈주민이 크게 늘면서 ‘탈북자’, ‘귀순북한동포’, ‘북한이탈주민’ 등 새로운 용어들이 생겨났다. 2005년 정부는 ‘새로운 터전에서 살아가는 사람들’이란 뜻의 ‘새터민’이라는 용어를 만들었으나 경제적 어려움에서 벗어나고자 새 터전으로 자리잡은 화전민을 연상케 한다는 등 반대 여론이 높아 사용을 자제하고 있다.

2010년 입국한 북한이탈주민 강기석(가명·30)씨는 “대한민국의 지원을 받고 사는 우리들을 달갑게 여기지 않는 시선이 ‘탈북자’, ‘새터민’ 등 호칭에 깔려 있는 것 같다”며 “ 탈북자, 새터민이라고 불리는 것만으로 범법자가 된 기분이 든다”고 말했다.

2006년 한국에 입국한 박명진(가명·42)씨는 “단어가 좋은 취지에서 만들어졌다 해도 당사자가 듣기 불편하면 사용되지 말아야 한다”며 “어렵게 한국에 입국한 만큼 대한민국 국민으로 열심히 떳떳하게 살고 싶다. 우리를 갖가지 용어로 지칭하며 구별하는 것 자체가 달갑지 않다. 탈북자 대신 이름 석자로 불리고 싶다”고 했다.

전문가들은 북한이탈주민을 지칭하는 용어 자체가 국민으로 동화하지 못하게 가로막는 걸림돌이 되고 있다고 지적한다.

북한이탈주민비전네트워크 관계자는 “새터민, 귀순용사, 탈북자 등 갖가지 호칭들의 사용은 북한이탈주민들이 대한민국에 입국한 이후에도 남한 주민과 동화하지 못하는 별개 집단으로 해석될 여지를 더욱 강화시킨다”고 지적했다. 안찬일 세계북한연구센터 소장도 “위로하고 동정하는 마음에서 나온 호칭 자체가 오히려 북한이탈주민을 ‘사회적약자’나 ‘3등 국민’으로 낙인 찍는 것”이라고 말했다.

|

외국인 이민자들도 호칭 때문에 입는 상처가 적지 않다. 정부는 2008년 다문화가족지원법을 제정하면서 우리나라에 이주한 외국인 주민들을 ‘다문화 가정’, ‘다문화 가족’이란 법률 용어로 통칭하기 시작했다.

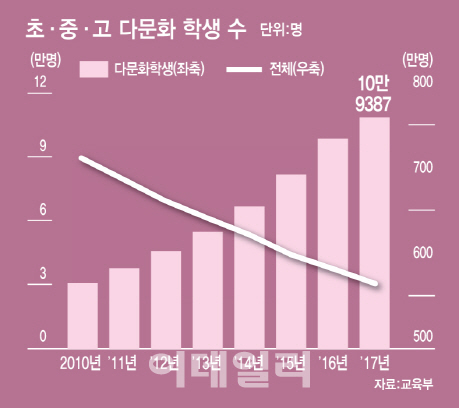

교육부에 따르면 우리나라에 거주 중인 다문화 주민 수는 2016년 기준 176만명(3.4%)이며, 초·중·고에 재학 중인 다문화 학생 수는 지난해 처음 10만명(1.9%·10만 9387명)을 넘어섰다.

그러나 정작 이들을 사회의 일원으로 통합하고 지원하기 위해 만들어진 ‘다문화’란 용어가 오히려 이민자를 낙인 찍는 차별의 호칭으로 사용되고 있다는 지적이다.

초등학교 2학년 아들을 둔 베트남 이민 주부 캄헌(가명·35)씨는 “아들은 이미 남들과 조금 다른 피부색과 외모 때문에 주목의 대상이 되고 있는데 학교에서까지 이름 대신 ‘다문화’로 불리니 자신이 외계인이 된 듯한 기분이 든다고 한다”며 “생김새와 배경은 달라도 대한민국에서 똑같이 교육 받고 제도를 누리는 주민인데 ‘다문화’란 단어로 불릴 때마다 우리 같은 사람들은 아무리 노력해도 한국인이 될 수 없다고 거부하는 듯한 느낌이 들어 서글프다”고 말했다.

우크라이나 출신 어머니를 둔 이모(14)양은 “어머니, 아버지가 지어주신 예쁜 이름이 있는데도 학교에선 자신을 ‘다문화’라고 부른다”며 “‘다문화 아이들은 학교 끝나고 남아’ 등 선생님들이 무심코 던진 말에 마음 속에 상처를 받은 적도 많다”고 토로했다.

전문가들은 ‘다문화’란 용어가 특정 집단을 대표하는 ‘인칭대명사’로 지칭되는 현실 자체가 잘못된 것이라고 지적했다.

신인섭 건국대 아시아·디아스포라 연구소장은 “이민 배경을 지닌 대한민국 주민들을 ‘다문화’라는 호칭으로 부르는 관행 자체가 잘못된 것”이라며 “이런 식의 호칭 관행은 특정 집단을 낙인찍고 범주화해 사회에서 더욱 소외시키기만 할 뿐이다. 굳이 이들을 지칭할 법률적, 행정적 용어가 필요하다면 ‘이민 배경을 지닌 가족과 청소년’, ‘다문화 주의에 입각한 영화나 소설’ 등 객관적이고 중립적인 수식어를 붙여 사용하는 것이 그나마 적합하다고 본다”고 말했다.