|

낭만은 딱 거기까지였다. 1997년 경제 호황의 끝을 달리던 대한민국이 IMF 외환위기로 출렁이자 캠퍼스에 먹구름이 끼기 시작했다. 군대를 다녀오자 같이 놀기 정신 없었던 대학 선후배들은 학교를 쉬거나 도서관에 하나 둘 둥지를 틀기 시작했다. 다시금 느끼고 싶던 캠퍼스의 낭만이 차디찬 현실에 잠식 당하고 있었다.

우리는 여의도의 브레인이었다

“여의도의 꽃이라고?”

친구들과 이런 저런 얘기를 하다가 한 직종이 대화에 오르내렸다. IMF 외환위기로 씨가 말라버린 취업시장에서 여의도 입성을 학수고대하던 한 친구는 이 직업을 이렇게 설명했다. “국내외 주식시장과 파생상품시장, 채권시장 등을 분석하고 투자전략을 제시하는 역할을 하는데 여의도에서 브레인으로 꼽혀.” 애널리스트라는 직업에 처음 관심을 가지게 된 순간이었다.

2007년 A씨는 여의도 입성에 성공했다. 취업도 기쁜데 꿈에 그리던 여의도에 첫발을 내딛어 세상을 다 가진 기분이었다. 생소한 업무와 잦은 술자리에 적응하느라 정신 없을 무렵 채권(크레딧) 시장에 눈길이 갔다. 입사 이듬해 발생한 글로벌 금융위기에 기업 본질가치를 평가하는 리스크 매니지먼트에 대한 중요성이 날로 커지던 시기였다.

그로부터 3년 뒤 채권 애널리스트 출신 리서치센터장도 등장했다. 리서치센터가 채권을 포함하는 자산배분으로 무게중심이 기울고 있다는 보도가 쏟아졌다. 크레딧 애널리스트 전성시대가 열렸다는 말이 시장에 무성한 시기였다.

2004년 800명에 불과했던 애널리스트 숫자는 2011년 말 1450명(금투협 기준)까지 불어났다. 애널리스트 10명 중 2~3명이 타 증권사로 이직하던 시기이기도 했다. 이때 크레딧 애널리스트 숫자도 꽤 늘었다. 찾는 곳이 많다 보니 몸값도 껑충 올랐다. 바쁜 시간을 쪼개 결혼도 하고 아이도 두 명이나 낳았다. 도전보다 안정이란 단어를 입에 되내기 시작한 때였다.

막 오른 성과주의…인력 구조조정 찬바람

2014~2015년 불어닥친 금융투자업계 불황이 여의도를 덮쳤다. 기본적으로 수익을 낼 수 있는 사업부가 아니다 보니 인력 구조조정에서 자유로울 수 없었다.

길 건너 증권사에 혹은 옆자리에 근무하던 크레딧 애널리스트들이 하나 둘 회사를 떠났다. 동료들이 발길을 돌릴 곳은 분석 수요가 늘어난 자산운용사와 뮤추얼 펀드 보험회사, 기업체 감사 업무 등이었다. 애널리스트 수가 줄다 보니 크레딧 업무 외에도 신경 써야 하는 일들이 늘어났다. “어쩔 수 없지 않느냐”며 동료들과 고단함을 달랬다.

당시 크레딧 애널리스트라면 비슷한 고민을 하고 있었을 것이다. 성과에 따라 보수를 받는 실무부서 직원들이 한 해 수억을 챙겼다는 얘기가 들리면 알게 모르게 신경이 쓰였다. 회사에서 리서치센터를 위해 수익을 공유하는 회사도 있었지만 많은 금액은 아니었다.

같은 시기 여의도 증권가를 노크하는 젊은 지원자의 성향도 바뀌었다. 실적에 따라 성과를 보장받기 수월한 영업이나 트레이딩, 기업금융(IB)를 선호하는 신입사원들이 늘어나기 시작했다.

그래도 나는 크레딧 애널리스트입니다

최근에는 “훈수만 두던 삶에서 투자를 실행하는 플레이어가 되고 싶었다”며 한진그룹의 지배구조에 의견을 내기 시작한 동종업계 출신 사모펀드 대표의 인터뷰에 시선이 쏠렸다. 2015년 기업 지배구조 전문 투자회사를 차리더니 최근 불거진 ‘주주 행동주의’ 이슈와 겹치면서 언론에 자주 언급되곤 했다.

고민 끝에 옮길만한 회사를 알아보기 시작했다. 하던 업무는 그대로 하되 여가와 수입을 어느 정도 만족할 수 있는 곳으로. 고민과 결정을 병행하던 차에 결국 회사를 떠나 한 자산운용사로 거처를 옮겼다.

대외적 직급은 정규직이지만 사내에서는 연봉 계약직 신분이다. 길 건너 다른 회사에서는 실적이 나쁘면 사표 쓸 생각하라는 얘기까지 들려왔다. 새 직장에서 오는 막연한 불안함은 어쩔 수 없다. ‘실적으로 보여줘야 한다’는 압박감이 하릴없이 새어나온다.

“그래도 이 업무를 계속할 예정입니다. 지금도 크레딧 시장을 분석하고 전망해야 하는 것에 대한 요구는 계속 이어지고 있기 때문입니다. 더 큰 수익을 보고자 이 분야를 꺼리는 분들도 이해합니다. 그러나 크레딧 시장의 가치를 알고 도전하려는 친구들이 꾸준히 있었으면 합니다.” A씨가 마지막으로 남긴 말이다.

|

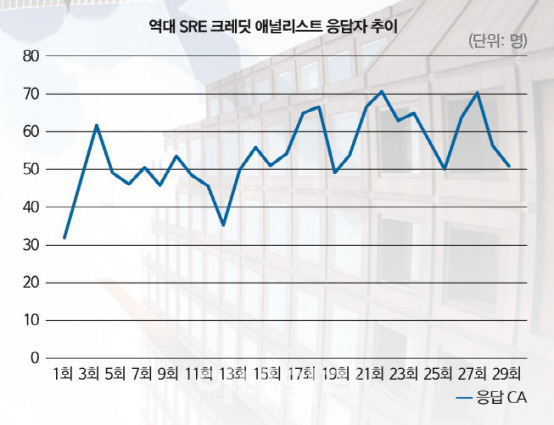

올해로 29회를 맞은 신용평가전문가설문(SRE:Survey of Credit Rating by edaily)에 참여한 크레딧 애널리스트는 총 1580명이다. 한 회 평균으로 따지면 54.48명 수준이다.

15년간 SRE를 진행하는 동안에도 크레딧 업계는 크고 작은 부침을 겪었다. 참여 인원이 가장 많았던 회차는 2015년 4월 치러진 21회로 총 71명의 크레딧 애널리스트가 설문에 응했다. 자산운용업계에서 리서치 인력을 보강하려는 움직임이 활발히 이뤄지던 시기였다.

반대로 2010년 4월(11회)에 설문에 응한 크레딧 애널리스트는 35명에 그쳤다. 증권사 대부분이 업계 불황으로 구조 조정에 나설 때였다. 이번 회에는 총 51명이 참석해 평균을 살짝 못 미치는 수치를 나타냈다.

실제로 애널리스트 10명 이상을 보유한 증권사 23곳의 리서치하우스를 조사한 결과 국내외 채권을 담당하는 애널리스트는 약 48명으로 나타났다. 이들 회사에 소속된 전체 애널리스트(765명)의 6.2%에 해당하는 수치다. 한 회사에 많게는 6명에서 한 곳도 보유하지 않는 회사도 있었다. 자산운용사 등에 퍼진 인력을 다 합쳐도 크레딧 애널리스트는 전체(2019년 4월 기준 1033명) 10%에 못 미칠 것이라는 게 업계의 관측이다.

한 SRE 자문위원은 “크레딧 시장에 먹거리가 없다는 인식이 퍼지면서 젊은피 수혈도 없고 역할도 줄어들고 있다”면서도 “크레딧 업계에 새로운 의견을 기다리는 수요는 여전하기 때문에 이 부분을 해소 시켜줄 새로운 인력 수급에 대한 고민을 시작해야 할 때”라고 말했다.

[이 기사는 이데일리가 제작한 29회 SRE(Survey of credit Rating by Edaily) 책자에 게재된 내용입니다.]

![“93세 아버지가 성폭행...때려죽였다” 진실은 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/04/PS24042000001t.jpg)