|

[이데일리 오현주 문화전문기자] “나는 ‘흙’이란 재료로 ‘흙’의 공간을 그린다. 흙은 지나치게 빛나지 않고 지나치게 개념적이지 않으며 지나치게 보편적이지도 않다.”

그래, 바로 이거였다. 이 짧은 문장의 행간에서도 뚝뚝 떨어지는 흙 부스러기. 그러니 만나기 전 기대감은 한 갈래뿐이었다. 흙덩이가 덕지덕지 발린 화면. 흙으로 쌓은 질감이 차고 넘쳐 캔버스가 감당할 수 없을 무게. 달리 그를 ‘흙의 작가’라 부르겠는가. 세상을 오로지 하나, 흙으로만 통해본다고 하지 않았나. “흙은 대지이고 대지는 삶의 현장이며 대지를 가르는 흐름은 역사”라고.

그런데 말이다. 거대하게 끌어올린 예상은 여지없이 빗나갔다. 매끈한 화면에 얹은 그의 흙은 두툼한 양감은커녕 얇고 반질한 윤기까지 흘리는 중이었으니까. 눈과 마음이 바빠졌다. 정면으로, 측면으로 캔버스가 뚫어져라 살피느라 이리저리. 그 틈에 그가 다가와 섰다.

“먹이 스며들 듯 내면으로 깊이감을 주고 싶었다. 흙이 내 작업에서 가장 중요한 재료지만, 물성을 연구한다기보다 흙을 통한 주제를 보여주려 했다. 근원적인 원소인 흙을 가져다가 흙이 이루는 공간에서 본질적인 것을 표현하는 과정 말이다.”

어설프게 흙을 찾아 바삐 움직이던 눈과 마음을 제대로 들켰나 보다.

|

△‘흙의 흐름’…대지 넘어 바다로 우주로

작가 채성필(46). 재불작가인 그를 서울에서 만날 수 있는 것은 한 해에 한 번쯤 될까 말까다. 16년째 프랑스에 거주하고 있는 그는 한국을 오가며 작품활동을 한다. 이번 여정은 서울 종로구 인사동길 갤러리그림손에 풀었다. 10주년을 맞은 갤러리가 특별기획초대전에 그를 부른 거다. 어쩌면 둘의 시기가 맞았는지도 모르겠다. 채 작가가 한국에 그림을 처음 소개한 것도 10년 전인 2008년이라니.

“프랑스에 간 2002년부터 2007년까지 미친 듯이 작업을 했다. 수많은 전시가 있었고 많은 작품을 출품했다.” 운이 좋았단다. 아는 사람 하나 없고 녹록할 리가 없는 이방인의 전업작가 길이었는데. 국제 공모전 두세 곳에 출품을 했고 대상을 받으면서 길이 열렸다고 했다. 전시에 내는 작품마다 ‘솔드아웃’ 되는 신기한 경험도 했다. 그런데 결과는 의외였다. “많은 작품을 떠나보내고 나니 되레 우울증이 생겼다”는 거다. 그때 생각해낸 것이 한국에서의 전시였단다.

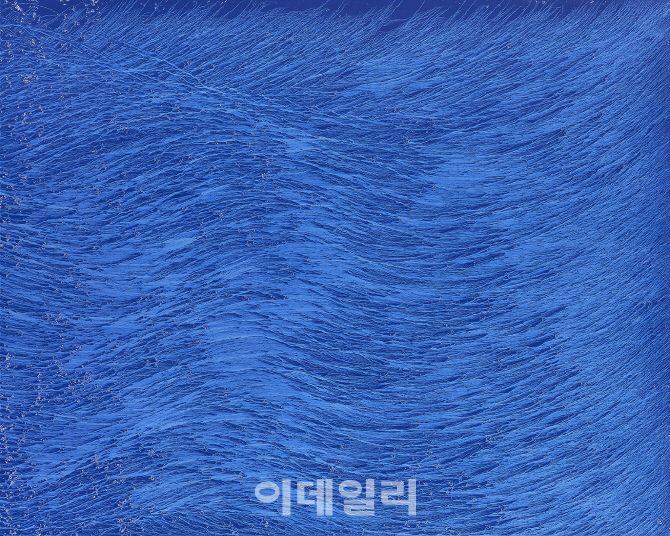

이후 흙이라고 똑같은 흙이 아닌 10년. “커다란 테두리 안에서 변화를 거듭해 왔다”는 그의 말대로 그의 흙은 ‘블루의 역사’로 ‘흙과 달’로 끊임없이 주제를 달리 해왔다. 그렇게 이번 전시테마인 ‘대지의 교향악’까지 왔다. 신작 20여점을 내건 이번 전시에서 특히 마음을 쓴 건 흙색 연작 ‘익명의 땅’ 두 점(181006, 181007). 가로길이가 280㎝에 달하는, 닮은 두 점을 합친 길이는 5m를 넘긴다. “흙으로 펼쳐놓은 대지란 개념에 몰입해왔고 이번에는 대지와 바다, 나아가 바람과 우주까지 촉감적인 에너지를 담아보려고 했다”고 소개한다.

|

그렇다면 이들 흙작품은 어찌 제작하는 건지. 연달아 물어댔다. “천연안료·먹·은분 등을 섞은 흙을 얹은 뒤 물을 떨어뜨린다. 이리저리 캔버스의 방향을 돌려대면 흙물이 흙길을 낸다.” 그럼 붓은 전혀 안 쓴다는 얘긴가? “아니다. 쓰기도 한다. 흙물로 흐름을 낸 위에 붓을 들이대기도 한다. 하지만 붓이란 도구는 중요치 않다. 흙에서 자란 풀을 엮어서 만들 정도니. 내게 붓은 손이고 빗자루다. 모필만이 꼭 붓은 아니란 얘기다.” 좋다. 작은 화면이야 그렇다 치자. 하지만 대작이 적잖다. 그것도 돌려댄단 말인가? “300호(290×218㎝)까지는 돌린다. 딱히 도와줄 사람도 없고. 그래서 내 작업의 시작은 액션페인팅에 가깝다. 뿌리고 튕기고.” 그러면 푸른색 그림은 어찌 나오는데? “푸른색 흙이다. 프랑스에 코발트가 풍부한 지역의 흙과 광물을 정제해서 만든 것. 블루만 만드는 장인이 있는데 그에게서 얻어온다.”

채 작가의 작품 중 유독 강렬한 것이 ‘블루의 역사’ 시리즈. 물결이 이는 듯 허연 점과 선을 흘깃흘깃 내보이는 푸른 화면은 빨려들 듯한 깊이를 품었다. 그 푸른 깊이를 그는 ‘멍’인 동시에 ‘희망’이라고 표현한다. “대지를 품은 바다고 역사를 지켜본 하늘”이라고. 그래선가. ‘코발트블루’란 이 푸른색이 나온 계기가 우연찮다. “지금 중학생인 아이가 대여섯 살 때 이렇게 묻더라. ‘왜 만날 흙색만 가지고 그려? 땅은 빨갛고 파라면 안 돼?’ 마치 머리를 맞은 듯한 충격이었다. 그 다음부터 푸른색을 작품에 끌어들이게 됐고 그 푸른색이 많은 생각을 하게 했다.”

|

△서양미술시장 관심 끌어낸 ‘흙’의 정체성

채 작가가 흙에 관심을 가진 건 이미 오래전이다. 서울대 동양화과에 다니던 때부터라니. 어린시절 전라도 진도에서 자라면서 품은 추억이고 향수가 흙이라고 했다. 성장기에 대도시로 올라오면서 사춘기 소년으로 겪었던 심리적 갈등, 프랑스로 유학을 간 뒤 생각하게 된 ‘어머니 나라’까지, 그 모두를 흙이란 물질에 감정이입해냈다고 했다. 그 때문인지 그는 지금도 한국의 흙을 공수해 작업한단다. 전라도 해남·고창의 흙이다. “흙이란 게 나만의 것이 아니더라. 동양에서 말하는 이상적인 공간으로서의 자연, 또 음양오행의 중심에도 흙이 있지 않나. 사실 ‘바탕’이란 말이 맞을 거다. 비록 콘크리트에 발을 딛고 살지만 심오한 곳까지 내려가면 흙이 있지 않은가.”

현재 채 작가의 최고가 작품은 ‘익명의 땅’ 시리즈 중 한 점. 2016년 이스라엘 예루살렘 한 경매에서 7만 3800달러(약 8300만원)에 팔렸다. 지극히 동양적인 소재와 철학이 서양미술시장에 제대로 ‘먹힌’ 셈이다. “보편적이지만 특이하게 작용했던 것 같다. 동양화를 전공하고 파리에서 작업하는 작가가 그리 많지 않은 점, 다분히 동양적인 조형의식을 가졌지만 표현·재료는 서구적이었던 점. 이런 점들이 현지화단에서 이점으로 작용했고 나만의 정체성으로 인정받은 듯하다.”

흙으로 흙을 그린다는 작가. 흙물의 흐름으로 흙길의 역사를 낸다는 작가. 그가 이제 그 흙들을 모아 ‘교향악’을 연주한다. 치대고 치대 멍으로 고이다 희망이 된 푸른색, 땅끝까지 파고들어 무한한 시간을 연 연두색, 쌓이고 쌓여 화석 같은 그리움이 된 황토색. 흙소리로 모인 그들이, 되돌아나오는 등 뒤로 한꺼번에 달려드는 듯하다. 전시는 25일까지다.

|

![[단독]‘갓뚜기'의 눈속임…“면이 줄었는데 20% 증량?”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24051700029t.jpg)