|

서울시는 금융과 전산분야 전문가 등 민간전문가, 시의원 등이 참여하는 ‘금고지정 심의위원회’를 통해 금고 운영 은행을 선정한다. 서울시 관계자는 “금고지정 심의위를 이달 중 구성하고 평가한 후 5월까지 금고 업무 취급약정을 체결할 계획”이라고 말했다.

이번에 시금고 은행으로 선정되면 2023년부터 1월 1일부터 2026년까지 12월 31일까지 4년간 서울시의 예산과 기금 등의 자금을 관리한다. 세부적으로는 시세 등 각종 세입금의 수납 및 세출금의 지급과 세입세출외현금의 수납 및 지급 등을 맡는다.

관리 대상인 서울시 예산은 올해 기준으로 47조7000억원에 달해 전국 시금고 중 최대 규모다. 입찰자들은 모두 1금고를 노린다. 전체 자금 중 1금고가 44조2000억원, 2금고가 3조5000억원 수준이다. 1금고를 운영해야 25개 자치구 금고 운영권을 따내기에도 유리하다.

|

신한은행은 우리은행이 100년 넘게 독차지하던 시금고 선정전에서 4년 전 승리해 자리를 지켜야 한다. 신한은행은 당시 서울시 출연금 부문에서 경쟁사의 2배 수준으로 알려진 3000억원을 써내 우리은행 아성을 무너뜨렸다. 다만 출연금 지급과 관련해 내부 절차 위반 등으로 금융감독원에서 중징계인 기관경고를 받기도 했다.

우리은행은 1915년 경성부(일제강점기 서울)금고 시절부터 금고지기를 맡아오다 2018년 신한은행에 자리를 내줘 탈환을 목표로 한다. 우리은행 관계자는 “100년 이상 시금고 은행을 맡아온 전통과 기존 경력과 안정성 등을 강조할 것”이라고 말했다. 이원덕 신임 우리은행장도 1금고 탈환을 강조하고 있는 것으로 알려졌다.

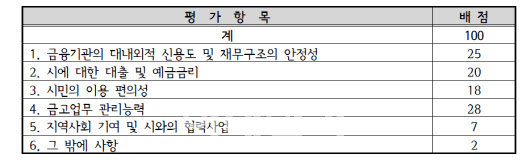

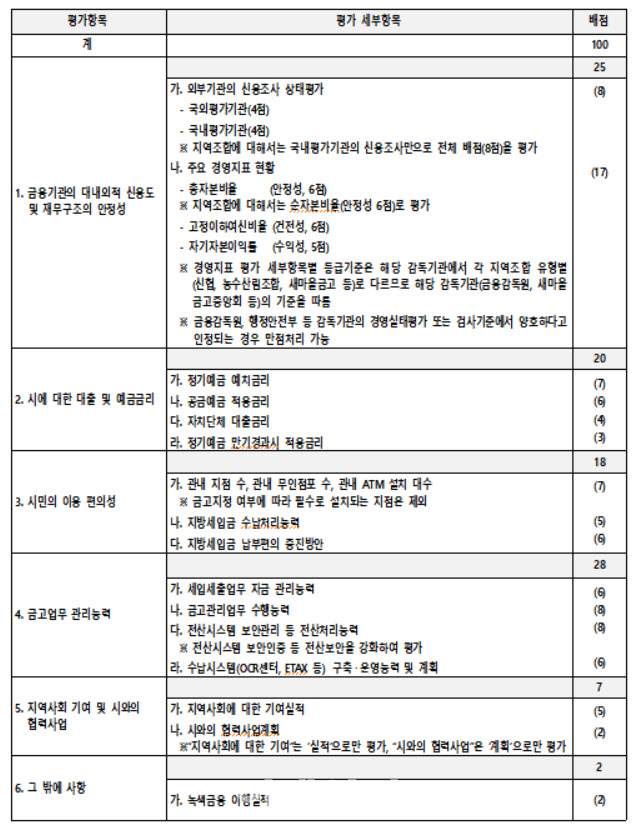

국민은행은 배점 평가 항목 중 ‘금융기관의 대내외적 신용도와 재무구조 안정성’ 부분에 기대를 걸고 있다. 국민은행 관계자는 “지난해 말 총자본비율(17.47%) 및 고정이하여신비율(0.20%), 자기자본이익률(8.11%)등에서 시중은행 중 가장 우수하다”며 “세계 3대 신용평가기관 중 한 곳인 무디스로부터도 ‘Aa3’등급을 받는 등 다른 은행과 차별점이 있다”고 말했다. 무디스 신용등급은 총 21개로 구분된다. 이중 Aa3은 네 번째로 높은 등급이다. 국내 시중은행 중 KB·신한은행이 이 등급을 받고 있다.

금융권은 서울시에 대한 금리와 출연금이 중요할 것으로 보고 있다.

금융권 한 관계자는 “시에 대한 대출 예금금리 배점이 늘어나(18→20점) 정교한 중장기 금리 예측능력이 중요해졌다”며 “금리 경쟁력을 갖추면서도 손실을 보지 않는 적정 금리를 제시하는 것이 중요하다”고 말했다.

금융권의 다른 관계자는 “심사기준상 은행간 차이 크지 않아 결국 제시하는 금리와 출연금 규모가 당락을 결정할 가능성이 높”고 했다.

다만 출연금 항목이 포함된 협력사업 항목 배점이 축소돼(7→9점) 과거와 같은 출연금 경쟁은 높지 않을 것이라는 시각도 있다. 금융권 관계자는 “금고 입찰 평가기준이 보다 명확해져야 한다”며 “정량평가 항목 중 심사위원회 재량에 의해 결정되는 항목이 많고 탈락한 은행도 결과에 수긍할 수 있는 기준 산정이 필요하다”고 강조했다.

|

![백종원 솔루션 통한 포방터시장.. '여기' 노려 압도적 매출 냈다[전국시장자랑]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062300107t.jpg)

!["두번은 좀 그래유?" 백종원 '연돈볼카츠' 직접 먹어봤더니 [먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062300028t.jpg)

![황보라, 의료파업 발언 사과→박세리 눈물의 기자회견 [희비이슈]](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062300013t.jpg)