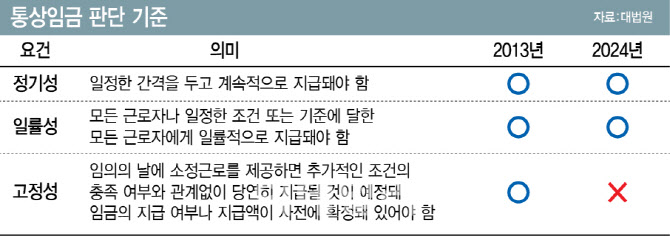

대법원 전원합의체가 19일 통상임금의 판단 기준을 전면 수정하자 법조계에서 강한 비판이 쏟아졌다. 2013년 대법원이 전원합의체 판결로 정립한 기준을 11년만에 뒤집으면서 기업 현장의 혼란이 불가피하다는 우려다.

|

그동안 기업들은 2013년 대법원 판결이 제시한 ‘고정성’ 기준에 따라 임금체계를 구축해왔다. 이광선 법무법인 율촌 변호사는 “2013년 전원합의체 판결 이후 다수의 기업들이 이를 바탕으로 노사합의를 이뤄왔다”며 “통상임금 범위가 넓어지면 예측하기 어려운 임금이 늘어나 회사가 계획을 세우기 어려워지는 리스크가 있어, 고정성 기준을 넣되 그 대신 기본급을 올려주는 등의 방식으로 합의한 곳이 많았다”고 설명했다.

이 같은 상황에서 갑작스러운 판례 변경은 기업 경영에 큰 혼란을 초래할 수 있다는 게 법조계의 지적이다. 정상태 법무법인 바른 변호사는 “우리나라 모든 기업이 2013년 전원합의체 판결을 바탕으로 통상임금을 정했고, 이를 믿고 법정수당 등을 예측해 임금인상률을 정해왔다”며 “법원이 사적자치의 영역에 너무 많은 제한을 가하는 것”이라고 지적했다.

김소영 법무법인 광장 변호사도 “대법원이 직접 전원합의체 판결로 제시한 고정성 개념을 불과 11년만에 폐지하는 것은 법적 안정성과 대법원 판례에 대한 신뢰보호를 해치는 측면이 있다”고 우려했다.

|

이번 판결의 법리적 문제점도 제기됐다. 김동욱 법무법인 세종 변호사는 “대법원이 이번 판결을 장래적으로만 적용된다고 한 것은 입법으로 해결할 문제를 판결로 해결한 것”이라며 “혼란을 막으려는 의도는 이해되나 법원의 권한을 넘어서는 월권적 행위라는 비판을 피할 수 없다”고 말했다.

특히 제한적 소급효로 인한 형평성 문제도 우려된다. 이광선 변호사는 “현재 법원에 계류 중인 사건에만 소급 적용되다 보니, 같은 근로자라도 2022년치 임금만 청구했다면 2022년은 통상임금에 포함되지만 2023~2024년은 제외되는 등 이상한 결과가 나올 수 있다”고 짚었다.

◇임금체계 재정립에 따른 ‘노사갈등’ 우려

이번 판결로 인한 후폭풍도 만만치 않을 것으로 전망된다. 정상태 변호사는 “기업들이 이번 대법원 판례를 반영해 임금체계를 변경하는 과정에서 단체협약 체결, 취업규칙 변경 등의 과정에서 노사 갈등 등 많은 혼란이 있을 것”이라고 내다봤다.

김소영 법무법인 광장 변호사는 “기업들은 재직자 지급 요건을 둔 급여항목과 소정근로일 이내의 특정 근로일 이상을 근무할 것을 지급 요건으로 한 급여항목을 통상임금에 포함시켜야 한다”며 “다만 근무실적에 따라 달리 지급되는 성과급은 여전히 제외되는 만큼, 기업들은 성과급 등의 지급 조건을 근무실적 연동형으로 변경하는 것을 고려할 필요가 있다”고 조언했다.

◇소급효 제한, ‘불가피한 선택’이지만 형평성 논란

대법원은 이번 판결의 소급효를 현재 법원에 계류 중인 사건으로 제한했다. 정상태 변호사는 이를 두고 “그나마 큰 다행”이라고 평가했고, 이광선 변호사는 “소 제기하지 않은 과거 건에 대해서는 기존대로 재직자 조건이 있으면 통상임금에서 제외된다”고 설명했다.

하지만 이런 제한적 소급효가 새로운 문제를 낳을 수 있다는 지적도 나온다. 김소영 변호사는 “소를 제기했다는 우연한 사정에 따라 통상임금의 개념 자체를 달리 적용하는 것이 적절한지 의문”이라며 “소급효가 적용되지 않는 사업장도 결국 이번 판결 이후에는 새로운 기준에 따라야 한다는 점에서 법적 안정성이 저해되는 것은 마찬가지”라고 지적했다.

한국경영자총협회는 이번 판결로 영향을 받는 기업이 전체의 26.7%에 달하며, 추가로 부담해야 할 인건비가 연간 6조8000억원에 이를 것으로 분석했다.

![“인생에서 돈 많아 봤자”…2억7000만원 상금 선뜻 건넨 ‘이 사람 [따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121901423t.jpg)