|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 회색 큰 벽돌을 둘러 만든 화로에 장작이 들어찼고 그 가운데 그림 한 점이 놓였다. 이윽고 나타난 한 사람. 인사를 꾸벅하더니 아무 설명 없이 장작에 불을 붙인다. 이후는 순식간이다. 장작을 타고오른 화염은 이내 리넨을 씌운 캔버스 왼쪽을 삼켜버렸고, 얼마 지나지 않아 캔버스 전체를 허물어뜨렸다. 그 농염한 장작불 속에서 녹아내리듯 스러지고 있는 그림은 진달래 꽃잎이 넘칠 듯 수북이 담긴 대나무바구니. 100호(162.0×130.0㎝) 규모의 화면, 커다란 바구니 그득히 진달래 꽃잎을 채워 완성한 작품 ‘진달래-축복’(2019)이다.

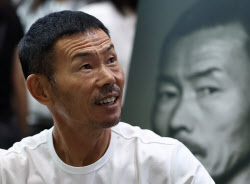

작가 김정수(66)가 분신 같은 자신의 그림을 불태워버렸다. ‘진달래 작가’로 불리며 대중의 사랑을 받아온 그이가 맞다. 지난달 벌인, 누구나 다 의아해할 이 ‘그림소각 퍼포먼스’는 대체불가토큰(NFT·Non-Fungible Token) 작품을 만들기 위한 수순이었다. 이 ‘거사’를 시작으로 작가는 본격적으로 NFT에 뛰어든 거다.

그날 그렇게 산화한 ‘진달래-축복’에 대한 NFT 작업의 윤곽이 나왔다. 작품은 두 종류의 NFT로 만들어진단다. 하나는 불태우기 이전의 100호 유화 그대로를 NFT화한 것, 다른 하나는 그 원본그림이 소각 등의 과정을 거쳐 새로운 작품으로 다시 태어나는 영상을 담아낸 NFT 미디어작품이다. 이에 앞서 현재는, 작가가 한 땀 한 땀 붓으로 작업하는 장면, 그렇게 완성한 작품을 미련없이 훨훨 태워버리는 장면으로 구성한 2분짜리 티저영상만 공개한 상태다.

작가가 첫 ‘디지털 미술 NFT 프로젝트’로 명명한, 선화랑·블록체인전문가와 협업했다는 그 NFT작품은 28일부터 9월 4일까지 한 주간 일반에 공개할 예정이다. 이 기간에 글로벌 가상화폐거래소인 FTX의 NFT 플랫폼을 통해, ‘진달래-축복’을 NFT화한 작품 300개를 한정판으로 판매(개당 1000달러·117만원)한다. 이어서 NFT 미디어작품은 경매를 통해 판매한다는 계획을 세웠다. 다만 날짜는 아직 정해지지 않았다.

20년 진달래만 그린 작가…디지털작업 목마름 있어

작가는 20년 가까이 진달래만 그려왔다. 처음엔 바람결에 한 잎씩 날리던 그것이 어느덧 밥그릇을 채우고 소반을 채우고 소쿠리를 채우고 대바구니까지 채웠다. 진달래 꽃잎만으로 수북이 고봉밥을 쌓은 그림은, 모든 허기진 이들에게 ‘어서 와서 한술 떠라’ 했던 어머니의 서정을 진하게 들여, 보는 이들의 마음을 통째로 뒤흔들었다.

덕분에 미술시장에서 진달래 그림은 ‘없어서 못 사는’ 작품이 됐다. 가격도 해마다 치솟아 지난 5월 서울 종로구 인사동길 선화랑서 2년 만에 연 작가 개인전 이후엔 호당 100만원 선에 거래되고 있다. 따라서 이번에 NFT를 위해 소각한 100호 ‘진달래-축복’은 그림값만도 9000만원 상당. 가격은 차치하더라도 작가의 작업 중 100호 규모는 흔치 않아 희소성으로도 주목받았더랬다. 결국 지난 전시에 걸렸던 그 ‘진달래-축복’은, 당시로선 아무도 예상치 못한, 마지막 실물로 관람객을 맞은 셈이 됐다.

|

그렇다면 왜 굳이 귀한 작품을 불태우기까지 해야 했나. 작가의 특별한 철학 때문이다. “기존에 존재하는 작품의 원본은 놔두고 이를 복제해 디지털화하는 NFT는 진짜가 아니다”란 생각을 했던 터. 그간의 많은 사례들과는 달리 작가는 “내가 그린 유화작품의 물리적 원본은 소멸시키고 오로지 디지털 NFT로만 존재하게 하고 싶었다”고 전했다. 이어 “시각예술을 NFT화 하는 작업은 이 시대를 주도할, 미술계의 새로운 흐름이 될 것이란 판단에 망설임 없이 시도하게 됐다”고 말하기도 했다.

작가는 60대 중진으로는 드물게, 또 대단히 정적인 ‘진달래 고봉밥’을 그려온 작품세계와는 달리 ‘디지털’에 대한 관심과 의지가 남달랐다. 지난 5월 본지와의 인터뷰에서 작가는 “젊은 시절 아방가르드 미술을 꿈꾸고, 백남준 선생의 비디오아트나 퍼포먼스에 마음이 끌렸다”고도 고백한 적이 있다. 1980년대 초 프랑스 유학길에 올랐던 것도 사실 그 공부를 위해서였던 거다.

이젠 접은 꿈이려니 했던 그 열망은 아직도 살아있었나 보다. ‘캔버스를 떠나 디지털 형태로 존재하는 예술작품 영속성’은 여전히 숙원이었나 보다. 사실 2019년 삼성전자와 협업해 캔버스 대신 QLED TV 화면에 자신의 회화작품을 ‘출연’시켰던 게 한 시도가 됐을 터. 허공에서 떨어진 꽃잎 하나하나가 갈색 소쿠리에 차곡차곡 쌓이고, 또 낮게 깔린 도시머리에도 하염없이 내려앉는, 애니메이션 디지털로 재현한 진달래 미디어아트를 기어이 제작해냈다. 이를 두고 작가는 “스케치나 채색이 모니터에서 일어났으면 좋겠다고 생각했다”며 “그림이 캔버스를 떠나 기술이 든 화면에 구현됐으면 한다”고도 했더랬다.

이번 NFT 프로젝트로 작가는 작가인생에서 중요한 분기점이 될 새로운 도전에 나서게 됐다. 한국을 넘어 세계 어디에라도 ‘따뜻함의 정서’를 전한다는 막중한 목적을 띤 ‘진달래 고봉밥’ 역시 새로운 전기를 맞게 됐다.

![벽에 던져져 숨진 세살 아기…30대 남성은 왜 그랬을까[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062700001t.jpg)