|

11일 제약·바이오 업계에 따르면, 일리이 릴리(Eli Lilly)는 알츠하이머 치료제 ‘도나네맙’(Donanemab)에 대해 연내 미국 식품의약국(FDA)에 가속 승인(accelerated approval) 신청서를 제출, 내년 상반기 중 허가를 받을 전망이다. 도나네맙은 FDA로부터 지난 6월 혁신치료제(BTD)로 지정됐다.

앞서 FDA는 지난 6월 바이오젠의 알츠하이머 치료제 ‘아두카누맙’을 신속 승인했다. 아두카누맙은 3상에서 통계적 유의성은 달성하지 못했지만, 고용량 하위분석을 바탕으로 시판허가(BLA) 서류를 제출했고, 조건부 승인을 받아냈다.

사실 오랫동안 치매 환자 뇌세포 밖에 쌓이는 아밀로이드 베타 단백질을 제거해도 치매 치료 효과가 없다는 것이 학계 정설로 받아들여져 왔다. 실제 다국적 제약사들은 수십년간 수십억 달러를 쏟아부어 아밀로이드 베타 제거에 성공했지만, 치매 치료제 개발엔 줄줄이 실패했다. 그 결과, 치매 치료제 연구는 지난 6~7년 전부터 아밀로이드 베타 제거에서 세포 내 타우 단백질을 제거하거나, 신경 세포에 직접 관여하는 쪽으로 전환됐다.

아밀로이드 베타 가설 ‘부활’...정교해진 임상 덕분

하지만 아두카누맙과 도나네맙은 ‘아밀로이드 베타’ 가설에 입각한 치매 치료제다. 한물간 가설에 근거한 치료제라는 인식 때문에, 치매 환자와 보호자는 물론 투자자들은 의아한 시선을 보내고 있다.

하지만 의료계에선 아밀로이드 베타 가설은 여전히 유효하다는 입장이다. 한설희 건국대병원 신경과 교수는 “치매는 독성 단백질인 아밀로이드 베타가 30여 년간 뇌세포에 축적돼, 신경세포 시냅스가 망가져 나타나는 것”이라면서 “하지만 기존 치매 치료제 임상에선 신경세포 퇴행이 진행된 상태에서 아밀로이드 베타를 제거했기 때문에 치료 효과가 없었던 것”이라고 설명했다.

이어 “반면 아두카누맙과 도나네맙 임상은 신경세포 퇴행이 일어나지 않은 경도 인지장애 환자를 대상으로 했기 때문에 성공했다”면서 “확실히 치매 극초기 단계에선 아밀로이드 베타 제거가 효과가 있다”고 덧붙였다. 사실상 용도 폐기됐던 아밀로이드 베타 가설 기반 치료제 개발이 임상이 정교해지면서 부활한 셈이다.

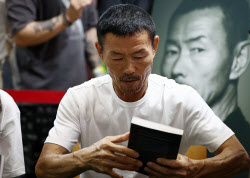

그는 실제 아두카누맙 초기 임상 참여 기회를 얻어 일부 환자에게 해당 약물을 투여했다고 밝혔다. 73세에 아두카누맙을 투여받았던 치매 초기 환자는 올해 77세로 현재까지 치매가 진행되지 않고 있다고 전했다. 한 교수는 해당 환자의 뇌세포를 후속 관찰한 결과, 지금까지 아밀로이드 베타 플러그가 축적되지 않으면서 깨끗한 상태를 유지하고 있다고 곁들였다.

구체적으로 아두카누맙과 도나네맙은 다양한 알츠하이머 병증 가운데 아밀로이드 베타 축적이 일어나고, 경도 인지장애에서 치매로 발전 가능성이 큰 ‘아포이(APOE) e4형’ 유전자를 보유 환자에 이들 치료제 사용이 유용하다. 하지만 신경 물질 전달 경로인 ‘마이크로튜블’이 붕괴해 타우 단백질이 축적되는 양상의 치매 환자는 이들 약에 치료 효과가 없다.

“최초 근원 치료제 등장...치매 극복, 첫걸음 뗀 것”

아두카누맙과 도나네맙은 환자 타깃이 제한된 치매 치료제지만, FDA 승인이 가지는 의미가 크다는 입장이다. 치매 치료제를 개발 중인 아리바이오의 정재준 대표는 “아두카누맙·도네나맙 계기로 업계에선 저 수준 이상의 치매 치료제는 개발할 수 있다는 자신감을 갖게 됐다”면서 “많은 연구자가 치매 치료제 개발에 뛰어들다 보면 분명 브레이크 스루(한계극복)가 나온다”며 의미를 부여했다.

그는 이어 “FDA 입장에선 도나네맙과 아두카누맙은 과정일 뿐, 종착지는 아니다”면서 “보다 나은 치료제 개발을 유도하기 위해 이들 치료제를 승인했다고 볼 수 있다”고 덧붙였다.

실제 다국적 제약사 머크(Merck)는 최근 포기했던 알츠하이머 치료제 임상 데이터를 다시 살펴보고 있는 것으로 알려졌다. 머크는 지난 2017년 알츠하이머 경·중증 치료제 ‘베루베세스타트’(verubecestat)의 임상 2·3상을 진행하다 중단을 선언한 바 있다. 아두카누맙과 도네나맙이 만들어낸 ‘밴드웨건 효과’(band wagon effect, 유행에 편승하는 현상)가 실제 나타나고 있는 셈이다.

한설희 교수는 “도네페질이 치매 증상을 완화하는 대증 치료제였다면, 아두카누맙과 도나네맙은 치매 원인을 제거하는 최초의 근원 치료제”라면서 “치매 초기 환자를 치료할 수 있는 확실한 약물이 생겼다는 점에선 의미가 크다”고 강조했다. 그는 “이번 치료제의 FDA 승인이 아밀로이드 베타에 이어 타우 등으로 치매 치료 타깃이 확대되는 촉매제 역할을 할 것”이라고 내다봤다. 현재 미국 세인트루이스 워싱턴대학교는 마이크로튜블 양성 반응 연구를 진행하고 있다.