|

중국 정부는 지난 3일 향후 5년 중국 경제 밑그림인 ‘국민경제와 사회발전 제14차 5개년 규획(14.5규획)’에 대한 건의안을 발표했다. 정확한 계획은 내년에 확정되지만 어느정도 방향성이 나타나고 있다.

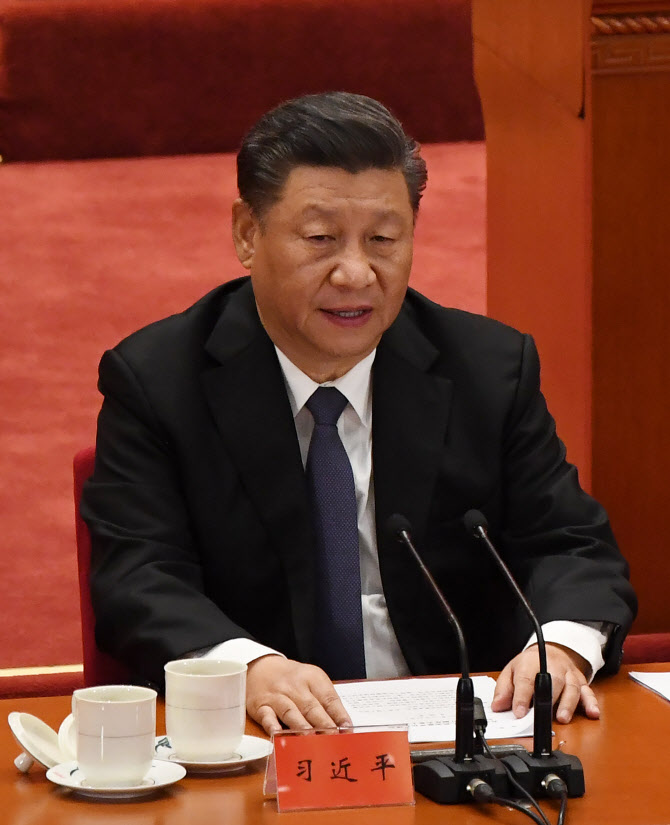

중국의 중장기 목표는 ‘2035년 1인당 GDP 중도 중진국 수준 도달’이다. 시진핑 중국 국가 주석은 이를 위해 2035년까지 경제 총량 또는 1인당 GDP를 두배로 키우겠다고 밝히며 중장기적으로 미국의 경제를 뛰어넘겠다는 야심을 나타냈다.

중국 정부는 미·중 갈등 속에서 ‘내순환을 위주로 한 쌍순환(雙循環·이중순환)’ 경제발전 전략을 내세웠다. 이를 통해 내수 확대 및 자립형 공급망 구축할 방침이다.

내수 위주의 자립형 경제구도 구축을 위해 중국 정부는 강력한 진작책을 펼칠 것으로 예상된다.

우리 기업으로써는 중국 정부가 중점 육성산업으로 지정한 분야에 있어 중국 기업의 추격을 대비하면서도 기회를 찾아야 하는 상황이다.

코트라는 18일 보고서를 통해 △디지털경제 △녹색성장 △의료·바이오 △언텍트 산업 등을 중국의 5년간 유망산업으로 꼽았다.

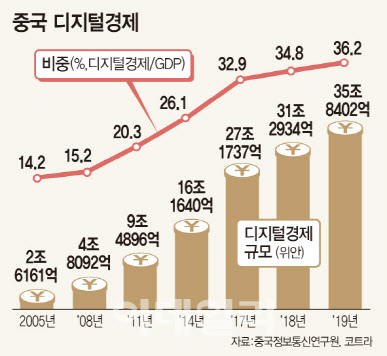

우선 중국은 코로나19 속에서 산업 경쟁력 제고를 위해 ‘디지털 경제 가속화’를 강조했다. 실물경제와 ‘디지털’ 결합을 통해 ‘디지털 강국’으로의 전환을 추진하고 그 일환으로 첨단기술의 산업 융합과 제조업·서비스업의 디지털 업그레이드에 박차를 가한다는 방침이다. 또한 5세대 이동통신(5G), 인공지능(AI), 산업인터넷 등 7대 분야를 중심으로 신(新) 인프라 투자에도 적극 나서고 있다.

중국 디지털경제는 지난 4년간(2016~2019년) 연평균 12.1% 속도로 급성장했다. 시장에서는 향후 5년간 중국의 디지털경제가 황금기를 맞을 것으로 내다보고 있다. 5G, AI, 전기차 충전소 등의 투자는 물론 기업의 산업생산 디지털화에 가속도가 붙으며 스마트 팩토리 등 관련 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대된다.

|

중국은 전 세계 석탄 생산량의 52%를 소비 중으로 탄소 중립 달성에는 5조달러 이상이 필요하다는 관측이다. 이에 따라 저탄소 생산, 스마트 배송, 신에너지차 등이 14.5 기간 급성장을 거듭할 유망산업으로 꼽히고 있다.

포스트 코로나 시대에 맞게 의료 건강도 중요하게 떠오르고 있다. 건의안에서는 의료자원 보급 확대, 공공위생 인프라 투자, 공공재난사태 대응체계 강화 등이 강조됐다. 특히 앞으로 5년간 중국 사회가 고령화 사회에서 고령사회로 진입하는 고령화가 급격하게 진전되는 시기인 만큼 의료건강이 중요해지고 있다. 급격한 고령화로 중국 의료건강산업뿐만 아니라 실버산업도 급성장할 것으로 전망된다.

마지막으로 코로나 사태를 계기로 ‘비대면’, ‘비접촉’이 트렌드로 자리 잡으며 14.5 기간 언택트 산업 호황이 예상된다. 원격근무, 온라인 교육, 원격진료 등이 대표 분야로 꼽힌다. 중국 정부는 건의안에 ‘원격진료를 보급하고 현대 서비스업 발전을 촉진하겠다고 명시했다. 언택트 비즈니스의 발전과 더불어 관련 전자제품(노트북, 테블릿PC 등)과 관련 부품(반도체, 액정패널 등)의 시장호황기도 한동안 유지될 것이라고 전문가들은 예측했다.

김성애 코트라 베이징무역관 연구원은 “중국의 내수확대 정책 시행은 우리 기업이 대중 수출·진출 강화하는 기회인 한편 내수중심의 자생적 경제구조 구축에 따른 로컬기업 급부상이 예상되는바 기술력 제고 등을 통해 중국 시장에서의 경쟁력 강화해야 한다”며 “로컬제품 품질 강화 등에 따른 시장경쟁 격화에 대비해 프리미엄 제품 출시, 틈새시장 공략 등의 노력이 필요하다”고 조언했다.