|

기획재정부와 경제협력개발기구(OECD)·한국개발연구원(KDI)은 29일 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 제9회 국제재정포럼을 열었다.

이날 포럼에서는 주요국 재정당국과 국제기구 및 학계 전문가들이 참석해 코로나19 대응을 위한 각국 재정정책을 공유하고 포스트 코로나 시대 재정 역할에 대해 논의했다.

강병중 기재부 예산관리과장은 지난해 코로나19 확산 이후 정부의 적절한 대응으로 인해 빠른 경제회복을 이뤄냈다고 평가했다. 강 과장은 “한국은 코로나19 극복 과정에서 추경 편성을 포함한 적극적 재정정책을 통해 빠르고 강한 경제 회복과 포스트코로나 시대 글로벌 선도를 위해 정책 역량을 총동원했다”며 “그 결과 주요국과 비교해 빠르고 강한 경제효과를 가시화하는 효과를 얻었다”고 설명했다.

코로나19 위기를 극복하는데 중앙정부와 지방정부의 협력도 중요한 역할을 했다는 평가가 나왔다. 이원희 한경대 총장은 이날 ‘주요국 코로나19 관련 재정정책’을 주제로 한 첫 번째 세션 토론에서 “이번 위기 극복 과정에서 지방자치단체장들이 민첩하게 대응한 것도 큰 의미”라며 “지역에서의 신속한 격리시설 마련, 드라이브 스루 검사시설 마련 등 중앙재정과 지방재정의 긴밀한 협력이 이뤄졌다”고 평가했다.

이 총장은 이어 “민첩한 대응 이후 지출 과정에서 발생한 재정적자를 어떻게 복원할 것인지도 중요하다”며 “장기적으로 재정의 지속가능성을 위한 과제를 고민해야 한다”고 말했다.

◇“재정건전성 고민 필요…과도한 긴축정책은 역효과”

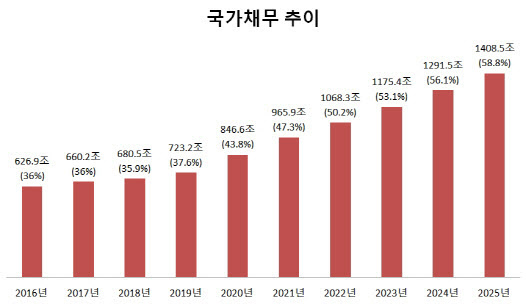

확장적 재정정책으로 인한 국가채무(나랏빚) 리스크에 대한 지속적 관리가 필요하다는 제언이다. 이태석 KDI 연구위원은 코로나19 확진자수가 많으면 많을수록 정부의 재정대응 규모도 커지는 상관관계가 있다고 분석했다. 또 재정대응 규모는 부채 규모와도 상관관계를 가진다는 설명이다.

이 연구위원은 “상대적으로 큰 재정대응을 한 국가는 부채 규모가 예산 내 지출보다 더 컸다. 이와 같은 부채의 관리는 중기적으로 재정건전성을 확보하는데 중요하다”며 “한국도 상대적으로 부채에 대한 리스크가 있는데, 회복 과정에서 지속적으로 리스크 관리를 위한 노력이 필요하다”고 강조했다.

재정 정상화 과정에서 섣부른 긴축 정책을 경계해야 한다는 지적도 나왔다. 숀 더거티 OECD 재정네트워크 사무국장(선임자문관)은 “한국은 이미 위기 이전의 아웃풋을 달성하고 있지만 정상화를 위해 여러 조치를 통해 경제를 활성화 시켜야 한다”면서 “특히 지나친 긴축정책에 들어가면 오히려 역효과를 낼 수 있다”고 우려했다.

이어 그는 “포스트 위기 시대에 여전히 투자와 재정 지원이 필요하다”며 “재정을 조정하는 것에 대해서는 신뢰성 유지 차원에서 고민해봐야 하는 문제”라고 덧붙였다.

김정훈 재정정책연구원장도 “지난 2008년 글로벌 금융위기 때 (각국) 정부에서 경기부양책을 취한 이후 조급히 긴축재정에 들어섰다”며 “지금 현재 위기상황을 보면 거의 모든 OECD국이 확장정책을 도입하며 과거에 비해 나은 상태를 유지하고 있다”고 진단했다.

김 원장은 이어 “이번 위기 이후 어떻게 하면 소상공인과 자영업자 등 취약계층을 보호할 것인지에 대한 교훈을 얻어 다음에는 사회안전망을 보다 효과적으로 유지하고 강화할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

|

![환경미화원 향해 '까딱까딱' 내민 봉지...반전 결말 [영상]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092700952t.jpg)