|

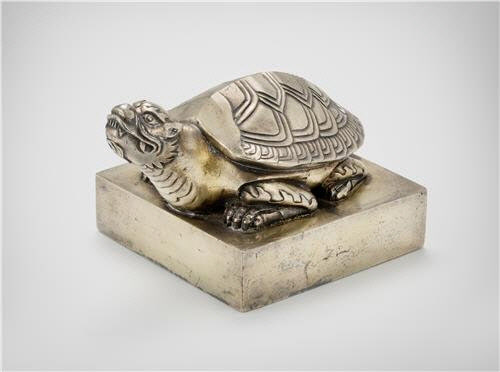

외교, 고위 관원 위임장, 사령장, 대군주의 명으로 반포되는 법령 등에 날인한 국새로, 2019년 12월 미국의 재미교포로부터 기증받아 환수됐다. 지금은 국립고궁박물관에서 보관하고 있다.

‘국새 대군주보’가 만들어진 배경에는 19세기 말 급변하던 국제정세와 이에 대응하기 위한 조선왕실의 고민이 함께 담겨 있다. 당시 고종 조미수호통상조약 체결을 앞두고 고종은 국가의 상징물인 국기와 국새를 함께 만들도록 명했으며, 고종대 궁궐 수비를 맡은 관청 무위영에서 호조의 예산을 지원 받아 완성했다.

이 국새는 고종이 대외적으로 국가의 주권을 표시하는 용도로 국가 간 비준이나 공식 문서에 자주독립국을 지향하는 의미로 사용하기 위해 제작한 것이다. 당시 총 6과의 국새가 만들어졌지만 이 ‘국새 대군주보’만 유일하게 지금까지 전하고 있다.

‘국새 대군주보’는 이처럼 갑오개혁을 전후한 국제정세의 변화와 이에 대한 조선의 대응방식을 상징적으로 나타내는 유물이다. 서체, 형태 재질, 주물방식 등 대한제국 이전 고종 대 국새제작 방식이 담겨진 현재로서는 유일하게 알려진 유물이다.

|

광복 후 1946년 8월 15일 미군정이 궁내청에서 환수해 총무처(1940~1960년대 국무총리 소속 아래 설치되었던 중앙행정기관)에 인계한 후 1954년 6월 28일 총무처가 국립중앙박물관으로 다시 인계하면서 오늘날까지 전해오고 있다.

국새 3과 모두 1897년(광무 1년) 고종이 대한제국을 선포하고 황제로 등극하면서 황제의 명령을 백성에게 알리기 위한 문서 또는 임명장에 사용하기 위해 만든 대한제국 국새 중 일부로, 왕실 인장을 전문적으로 담당한 보장 전흥길 등이 주도해 제작했다.

3과 중 시기가 가장 이른 ‘국새 제고지보’는 1897년 9월 19일 완성된 인장이다. ‘제고(制誥)’는 ‘황제의 명령’을 뜻하기 때문에 이 국새는 조선왕실에서는 사용할 수 없고 황제로 칭한 대한제국에서만 사용한 국새이다.

|

‘국새 대원수보’는 1899년(광무 3) 6월 22일 대한제국이 육해군을 통솔하는 원수부를 설치하고, ‘대원수보’ 1과, ‘원수지보’ 1과, ‘원수부인’ 1과를 만든 것 중 하나이다. 대원수는 원수부의 우두머리로, 국가의 전군을 통솔하는 최고 계급을 지칭한다. 군인 임명서 등에 날인하기 위한 용도로 사용됐다.

|