|

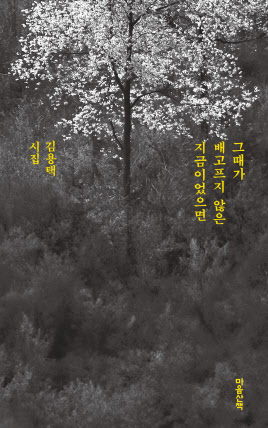

김용택 시인은 최근 시집 ‘그때가 배고프지 않은 지금이었으면’(마음산책)을 펴내면서 “마을 앞 강 언덕 느티나무는 봄이면 늘 새로운 역사를 쓰고 새로운 시를 써준다. 마을은 나에게 마르지 않는 영감을 주는 학교였다”고 썼다.

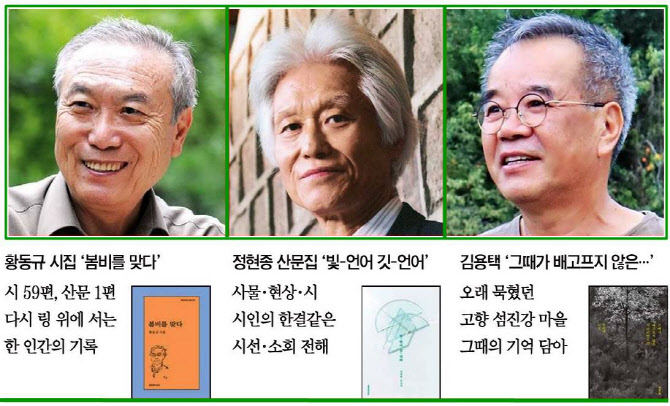

낯설고 난해한 장문의 시가 주종을 이루는 요즘, 한국 서정시의 한 축을 담당해 온 문단의 대표 원로들이 돌아왔다. 시 쓴 시력만 합치면 167년. 시력 66년의 현역 황동규(86) 시인은 자신의 18번째 시집 ‘봄비를 맞다’(문학과지성사)를 내놨다. 내년이면 등단 60돌을 맞는 정현종(85) 시인은 2003년 펴낸 산문집 ‘날아라 버스야’를 ‘빛-언어 깃-언어’(문학과지성사)라는 새로운 제목으로 고쳐 다시 펴냈다. 시인들의 시선은 여전히 섬세하다. 생생한 삶의 감각, 일상과 죽음, 존재의 의미를 찬찬히 들여다본다. 갈등과 반목의 언어가 횡행하는 지금, 이들이 써낸 곡진한 문장들은 그 자체로 위안이다.

|

시집 ‘봄비를 맞다’는 전작 ‘오늘 하루만이라도’(문학과지성사, 2020) 이후 4년 만에 펴낸 황동규 시인의 신작이다. 그간 꾸준히 쓰고 발표한 시 59편과 함께 생의 후반 20년 가까이 시인의 발걸음과 감각을 붙잡아둔 공간에 대한 소회를 담은 산문 ‘사당3동 별곡’ 1편을 더했다. 어느덧 아흔을 바라보는 시인은 여전히 시적 자아와 현실 속 자아가 주고받는 대화를 포기하지 않고, 묻고 답하는 데 전력을 다한다.

그에게 늙어감은 시의 한 소재다. 그는 시인의 말에서 “이 시집의 시 태반이 늙음의 바닥을 짚고 일어나 다시 링 위에 서는 (다시 눕혀진들 어떠리!) 한 인간의 기록”이라고 고백한다.

“건성건성” 살 줄 알았건만(‘건성건성’ 46쪽) 웬걸, “걷잡을 수 없이 헝클어”(‘흩날리는 눈발’ 16쪽)지기 십상인 노년의 삶은 마스크를 꺼내 쓰고 몇 걸음 집 밖 행보를 그리는 순간부터 주저와 응전을 오가는 치열함과 맞닥뜨린다. 그렇게 나선 외출길에서 새삼 바닥의 맨홀 뚜껑이나 참새는 물론이고, 떨어진 꽃잎 하나가 물길을 절묘하게 막아선 모습에 감탄하며 존재의 의미를 깨닫는다.

장경렬 문학평론가는 황동규 시인의 시 세계에 대해 “누구나 열망하나 누구도 감히 넘볼 수 없는 여유와 온기와 다감함”이 있다며 “누구에게든 깊은 마음의 울림을 준다”고 적었다. 시집의 마지막 시 ‘뒤풀이 자리에서’는 ‘혹시 돌아가실 때 하실 말씀 준비된 게 있냐’라는 기자의 질문에 시인은 이렇게 답한다. “살아 있는 게 아직 유혹일 때 갑니다.”

|

정현종 시인의 산문집 ‘빛-언어 깃-언어’는 이번이 두번째 개정판이다. 2015년 새 옷을 입은 지 9년 만에 제목과 표지까지 완전히 탈바꿈해 다시 독자들을 찾은 것이다. 책은 총 3부로 구성했다. 사물, 현상, 시에 대한 시인의 한결같은 시선과 소회를 진솔하고 깊이 있게 전한다.

책을 펴낸 문학과지성사는 “바뀐 산문집 제목 ‘빛-언어 깃-언어’는 정현종 시론이 담긴 말”이라며 “1965년 문단에 나온 이후 자신만의 독보적인 시 세계를 써 내려간 시인 정현종의 삶과 시, 예술과 책에 대한 ‘음미’의 흔적이 오롯이 담겨 있다. 꾸준히 읽히는 책”이라고 했다.

시인은 “인간의 체험과 기억의 내용을 상상 속에서 신화적인 것으로 연금해 내는 것이 시가 하는 일”이라며 “사물의 가치가 시를 통해 피어난다는 점에서 시는 가치의 샘이다. 시의 그러한 창조적 동력의 원천은 시인의 생리인 꿈꾸기”라고 적었다.

|

‘섬진강’ 시인 김용택이 모두가 가난했지만 함께 일하고 어울려 놀았던 ‘그때’의 고향 마을 사람들 이야기를 시집으로 엮었다. 시집 맨 끝에 수록된 글 ‘그때가 배고프지 않은 지금이었으면’이 그대로 시집의 제목이 됐다. 총 67편의 시와 2편의 산문이 담겼다. 시인이 직접 찍은 자연과 마을의 사진 15컷도 함께 실렸다.

김 시인에 따르면, 이 시집은 오래 묵혀 가장 나중에 꺼내놓는, 지금까지 발표하지 않은 ‘그때’의 기억이다. 그는 시집에 대해 “오래전 그러니까, 그때 내가 시를 읽고 세상을 배워가며 글을 쓰기 시작할 무렵부터 지금까지 따로 써놓고 발표하지 않은 우리 마을 이야기들”이라고 했다. 가난했지만 함께 일하고 어울려 놀았던 공동체와 사라져간 것들에 대한 헌사다.

김 시인의 언어는 소박하고 간결하다. 읽기 어렵지 않지만, 그 안에 깃든 생명력은 뜨겁고 절절하다는 점에서 꼭 자연을 닮았다.

“나도 어느 날 훌쩍 그들을 따라갈 것이다. 그들이 저세상 어느 산골, 우리 마을 닮은 강가에 모여 마을을 만들어 살 것이다. 그랬으면 좋겠다. 나도 그 마을에 들어가 그때는 시 안 쓰고 그냥 얌쇠 양반처럼 해와 달이 시키는 대로 농사일하면서 근면성실하게 살고 싶다.”

시집을 펴낸 마음산책 편집자는 “김용택 시의 힘은 특유의 친근한 언어와 주변을 돌아보는 애정에서 나온다”며 “요즘에 정말 드문 시를 쓰는 시인이 꺼내놓는 공동체와 이웃, 자연에 대한 이야기를 많은 독자가 만날 수 있으면 좋겠다”고 말했다.