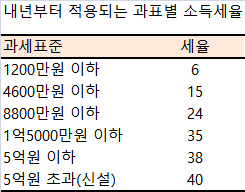

여소야대의 상황도 있었지만, 비과세 감면 등으로 사실상 ‘부자증세’를 해왔던 정부가 명목세율 마저도 높이면서 소득 재분배 필요성을 공식적으로 인정한 것으로 볼 수 있는 대목이기 때문이다.

◇사실상 부자 증세했던 박근혜정부

박근혜 정부는 줄곧 ‘증세 없는 복지’라는 원칙을 고수해왔다. 실제 그동안 명목세율 인상은 없었지만 현 정부 들어 이뤄진 소득세법 개정은 사실상 부자 증세로 이어져 왔다.

대표적인 게 2013년에 이뤄진 소득세법 개정이다. 당시 정부는 소득공제에서 세액공제로 전환하는 큰틀의 개편을 했다. 소득공제 방식에서는 부자들은 교육비와 의료비 등을 대거 공제를 받아 과세표준을 낮췄다. 과세표준이 내려가면 낮은 소득세율을 적용받는다. 1억원이 넘는 고소득층이 중소득층과 비슷한 수준의 세금을 낼 수 있었던 이유다. 하지만 세액공제에서는 이런 혜택이 사라지면서 부자들의 세부담이 늘어난 것이다.

실제 세법 개정 효과가 반영된 2014~2015 국세통계연보에 따르면 1억원 초과 근로소득자의 실효세율은 2014년 15.0%에서 2015년 16.5%로 1.5포인트 올라간다. 반면 총급여 4000만원 이하 구간의 경우 실효세율이 오히려 0.2%포인트가량 떨어진 것으로 나온다. 그럼에도 정부는 저소득층의 세부담이 더 늘었다는 ‘연말정산대란’이 터지자, 2015년에 오히려 저소득층에 대한 세제 혜택을 더 늘렸다.

|

명목세율 인상은 아니었지만 자본소득에 대한 과세를 강화한 것도 부자증세의 일환이다. 당초 정부의 세법 개정안은 유가증권시장은 지분율 1% 또는 종목별 시가총액 15억원 이상 등으로만 한정했다. 하지만 국회는 정부안을 2018년 4월까지 2년간 적용하되, 2020년 △유가증권시장 지분율 1% 또는 시가총액 10억원으로 대주주 범위를 확대시켰다. 국회 예산정책처 관계자는 “세수 증대 효과가 미미하긴 하지만, 박근혜 정부가 줄곧 고수해온 ‘증세는 없다’는 원칙이 깨졌다는 점은 이례적인 부분이다”고 설명했다.

◇면세자 축소 결국 없던 일로…잠재적 불안요소

고소득층의 세율은 올라갔지만, 전체 근로자의 48%가 근로소득세를 한 푼도 내지 않는 상황에는 손을 대지 못한 것은 한계였다. 국제협력개발기구(OECD)의 경우 면세자 비율 평균이 16%라는 점을 감안하면 우리나라 면세자 비율이 상당히 높다. 향후 소득재분배를 위한 세율 인상 논의가 확대되려면 세금 공평 부담이라는 조세 형평성을 확보하는 게 필수다.

하지만 올해 조세소위에서는 이런 방안이 아예 논의조차 되지 않았다. 큰틀에서 필요성에 대해서는 모두가 공감하고 있지만 여야 모두 누가 나서서 문제를 제기하고 적극적으로 개선을 요구하지 않았다. 많은 ‘표’를 차지하는 저소득층에게 괜히 세금을 부과했다가 자칫 제2 ‘연말정산대란’이 터질 수 있다는 트라우마가 우려가 강했기 때문이다.

홍기용 인천대 경영대학원장(전 한국세무학회 회장)은 “면세자가 절반이나 된다는 잠재적 불안요소에 대해 누구나 문제가 있다고 생각하고 있지만, 한번 줄인 세금을 다시 되돌리는 것은 내년 대선도 있는 상황에서 사실상 불가능하다”면서 “세금 공평 부담이라는 명제가 깨져있지만 저소득 계층에 대해 비과세, 감면과 공제를 더 늘리지 않으면서 소득 증대에 따른 자연 감소를 기다릴 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.

![40도 육박하는데 에어컨 없다니…'친환경 올림픽' 회의론 확산[MICE]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062600056t.jpg)