|

[세종=이데일리 김형욱 기자] 1인당 국가채무가 1300만원을 돌파했다. 10년 새 2.1배 늘었다. 전체 국가채무도 670조원을 넘어섰다. 이 추세라면 2022년 1000조를 돌파하리란 전망도 나온다.

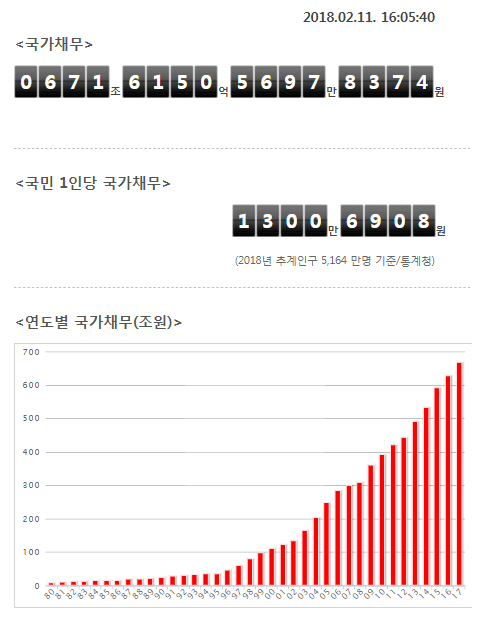

11일 국회예산정책처 홈페이지의 국가채무시계는 이날 오후 4시05분40초 기준 우리나라 국민 1인당 국가채무가 1300만6908원으로 1300만원을 넘어섰다. 전체 국가채무를 올해 추계인구 5164만명으로 나눈 수치다. 전체 국가채무도 671조6150억원으로 지난해 말 666조9000억원에서 5조원 가까이 늘었다. 2008년 309조원과 비교해 2.2배 늘었다.

국가채무(D1)란 중앙·지방정부가 정부 외 민간이나 해외에서 빌려 쓰고 갚아야 할 빚이다. 1997년에 60조3000억원 수준이었지만 1998년 IMF 외환위기 이후 정부가 이를 극복하고자 재정지출 규모를 늘리며 빠르게 늘었다. 국회예산정책처는 나랏빚에 대한 경각심을 주고자 2013년부터 홈페이지에 국가채무시계를 게시하고 있다. 정부 예산 사용에 맞춰 시계 침 돌아가는 속도가 바뀐다. 올해는 초당 약 131만원씩 올라가고 있다.

국가채무 증가는 개인부채와 달리 부정적 의미만 있는 건 아니다. 대규모 경기 부양책을 펼치고 있는 일본의 국가채무는 지난해 말 기준 1경880조원(1085조엔)으로 사상 최대를 기록 중이다. 그러나 안정적 관리는 필수다. 국가 부도 사태를 맞을 수 있기 때문이다. 우리나라는 1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기를 경험한 적이 있다.

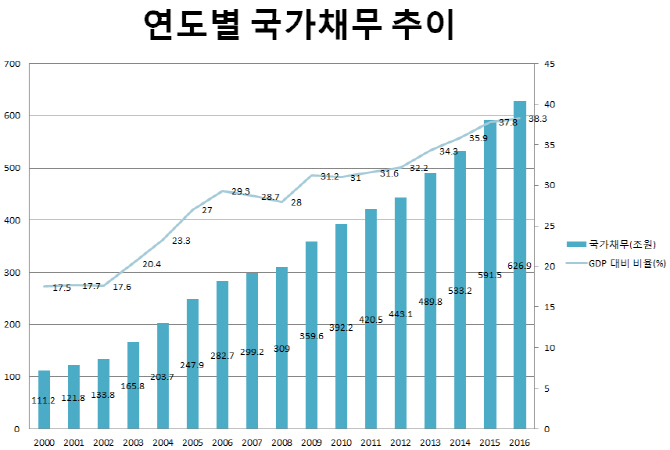

우리는 2000년 국가채무가 111조2000억원으로 나랏빚 100조 시대를 열었다. 4년 후 2004년(203조7천억원) 200조원을 넘어섰다. 2008년 국제 금융위기 땐 309조원, 2011년 400조원, 2014년 500조원, 2016년 600조원을 각각 넘었다. 1인당 국가채무도 2000년 237만원에서 2005년 515만원으로 두 배가 뛰었고 2014년 1000만원도 넘어섰다. 이 추세라면 2022년에 나랏빚이 1000조원을 넘어서리란 전망도 나온다. 2006~2016년 나랏빚이 연평균 8.29%까지 늘었다. 이를 그대로 적용하면 2022년엔 전체 국가채무는 1011조원에 육박하게 된다.

GDP 대비 국가채무 비율도 꾸준이 높아지고 있다. 2000~2002년 17%대를 유지해 오다 2003년 20.4%로 20%를 넘었다. 2009년 31.2%로 30%를 넘어섰고 2016년에는 38.3%까지 높아졌다. 역시 이대로면 2022년 국가채무 비율은 50%를 넘어서게 된다.

|

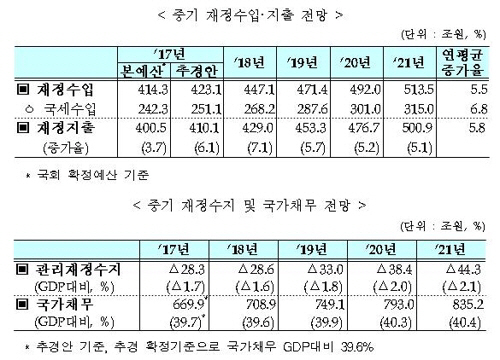

국가채무가 늘어나는 건 세수 등 정부 수입보다 경기활성화와 복지 등에 쓰는 돈이 많기 때문이다. 정부 관리재정수지는 지난해 1~11월 8조8000억원 적자를 기록했다. 추가경정예산안을 포함하면 10조원 이상이 추가될 전망이다. 문재인 정부는 올해 첫 예산안에서 총지출을 전년보다 7.1% 늘리기로 한 만큼 관리재정수지 적자 규모도 28조5000억원으로 늘어날 전망이다. 공무원 증원 등으로 이후 공무원연금 등에 대한 국가 부담은 더 빠르게 늘어날 수 있다.

정부는 상대적으로 국가채무 관리 현황을 낙관하고 있다. 정부가 지난해 펴낸 ‘2017~2021년 국가재정운용계획’은 2020년 국가채무를 793조원, 2021년 835조2000억원으로 전망했다. 산술적 증가 속도를 낮추겠다는 것이다.

현 정부는 저출산과 낮은 여성 경제활동 참가율, 높은 노인빈곤률 등 구조적 문제를 풀고자 선제 재정투자 확대가 불가피하다고 보고 있다. 그러나 그런 가운데 국가채무를 국내총생산(GDP)의 40% 초반 수준에서 관리한다는 목표를 세웠다. 연평균 총지출 증가율도 5.8% 수준을 유지하고 관리재정수지 적자도 GDP와 비교해 2%p 이내로 관리할 계획이다.

|

![[화성공장 화재]보험 보상규모 최대 215억…신체배상책임 인당 1.5억원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062500789t.jpg)