|

지난 12일(현지시각) 마이크로소프트(MS)의 시가총액은 2조8900억 달러로, 애플(2조8700억달러)을 제치고 세계 최고 가치 기업이 됐습니다.

MS의 강세는 생성형 인공지능(AI) 분야에서 좋은 평가를 받아서입니다. MS는 오픈AI라는 혁신적인 기술 기업에 51%의 지분을 투자하고 전략적 제휴를 맺은 뒤, 오피스 프로그램(365 코파일럿)이나 클라우드 서비스(애저)에 AI를 효과적으로 통합하고 있습니다. 이러한 전략적인 결정들이 MS의 성장을 이끌었죠.

MS의 영향은 국내에서도 확실히 나타나고 있습니다. 이스트소프트와 한국MS가 애저 내 AI휴먼의 안정적 서비스 환경을 구축하기 위한 본계약을 체결했다는 소식이 전해지자, 이스트소프트의 주가가 급등했죠. 월간 활성 사용자(MAU) 2억 8000만 명에 달하는 협업 플랫폼 ‘팀즈’와 이스트소프트의 ‘AI휴먼’ 서비스가 연계되면, 팀즈를 통해 이스트소프트의 가상인간이 세계로 나갈 수 있게 됩니다. 지금은 김해시의 경로당에서 AI태진아 모델로 사용되는 정도지만 말입니다.

이처럼 IT산업은 AI의 급속한 변화 속에 있지만, 우려되는 부분도 있습니다.

대한민국의 AI 산업 경쟁력이 어느 정도인지에 대한 의문입니다. AI에 대한 관심은 높지만, 실제로 세계 시장에서 나가 싸울만한 경쟁력을 갖추고 있는 한국 기업은 몇 곳이나 될까요?

어떤 기업은 오픈AI나 구글과 같이 직접 파운데이션 모델(LLM)을 개발하고 업그레이드하는 방식으로 핵심 기술을 발전시키고 있습니다. 기술을 조합하여 새로운 교육 서비스를 제공하려는 기업, 금융 분야와 같은 기업 시장에 중점을 둔 기업, AI의 원료인 데이터에 집중하여 신뢰성 있는 데이터 큐레이션을 제공하는 기업, 그리고 AI 가속기(반도체) 개발에 참여한 스타트업도 있습니다. 네이버, 콴다, 올거나이즈, 셀렉트스타, 사피온·리벨리온 등이 이에 해당하죠.

|

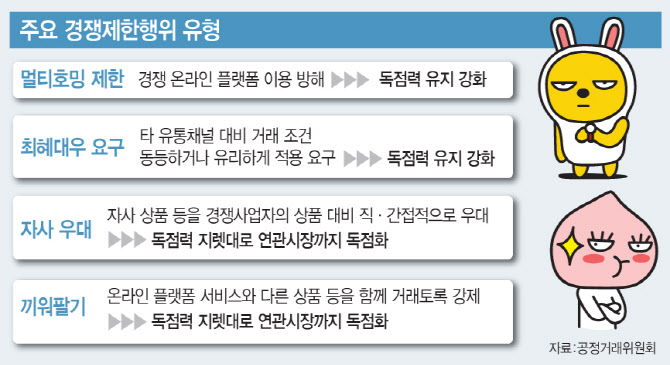

그런데 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 이 같은 생성형AI에서 사용되는 알고리즘은 공정거래위원회가 추진 중인 ‘플랫폼 경쟁촉진법’의 규제 근거가 되는 ‘판별 모형’과 다르다는 점이죠.

공정위는 카카오T가 배차 알고리즘을 조작하여 자사 가맹택시를 우대했다고 보고 있으며, 네이버 쇼핑에서 랭킹 알고리즘을 조작하여 자사 스마트스토어에 대한 검색 결과를 우대했다고 판단하고 있습니다.

옳고 그름을 떠나, 공정위의 판단은 랭킹 알고리즘을 이용해 담합하거나 경쟁자를 배제한다는 시각에서 나온 것입니다.

|

그러나 생성형 AI는 다릅니다. 랭킹 알고리즘으로 결정되는 게 아니라 자원을 더 투입하는 회사가 생성형 AI 생태계를 주도한다고 해도 무방합니다. LLM을 클라우드를 통해 실행하든, 휴대폰에서 동작하는 경량화된 AI 칩을 개발하든, 어떤 방식이든 엄청난 ‘비용’이 듭니다. 또한, 혼자서는 어려운 작업이기 때문에 다양한 산업의 ‘아이디어’가 모이는 생태계가 중요해지고 있습니다.

AI앱은 인터넷 서비스를 선점하면 나중에 사업모델(BM)이 자연스레 따라오는 과거의 플랫폼 성장 방정식과 다르다는 의미입니다.

박근혜 정부 때 미래창조과학부 장관을 지낸 최양희 한림대 총장은 “휴대폰에서의 3년이 AI에서는 3달로 빨라지고 있다”면서, 구글이 발표한 멀티모달 생성형 AI 제미나이(Gemini)를 예로 들면서 AI가 헌법을 바꿀 것이라고 예상했습니다. AI가 로봇에 들어가 기본소득 논쟁, 로봇세 논쟁을 가속할 것이라는 얘기죠.

그럼에도 정부의 IT정책은 미래가 아닌 과거에 머물러 있습니다. 당장은 온·오프라인 갈등이 도드라져 보일 수 있으나 몇 달, 몇 년 안 가서 변할 수밖에 없는 것에 집착해 몇 안 되는 국내 우수 플랫폼 기업들을 사전 규제하겠다는 건 IT보국 관점에서 바람직하지 않습니다.

“이러다간 머지않아 대한민국에서 우버나 그랩이 모빌리티의 표준이 되고, 국민 대부분이 구글로 검색하며, 배달은 도어대시, 메신저는 텔레그램이나 왓츠앱을 쓰는 세상이 올 수 있다”는 스타트업 대표의 걱정이 우는 소리로 들리지 않습니다.

이미 국내 인터넷동영상서비스(OTT)는 유튜브·넷플릭스가, 클라우드는 아마존웹서비스(AWS)와 MS가 주도하고 있습니다.

![‘신랑수업' 받는 장우혁, 알고보니 청담동 이곳 건물주[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072700038t.jpg)

![“이재명표 눈치라면?”…하림 ‘맛나면', 먹어보니 진짜 그 맛[먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072700033t.jpg)