자체 임상시험을 진행하지 않고도 비싼 가격을 받도록 허용한 제네릭 허가·약가 정책이 도마 위에 올랐다. 정부의 규제 완화로 제네릭 과당경쟁이 펼쳐지면서 불법 리베이트 환경이 조성되고 있다는 지적이다.

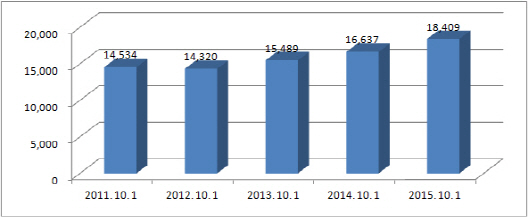

22일 건강보험심사평가원에 따르면 올해 10월1일 기준 등재된 건강보험 의약품은 1만8409개로 전년동기 1만6637개보다 1772개 늘었다. 2011년 10월과 비교하면 3875개 증가했고 2012년 이후 지속적 상승세다. 전체 보험 의약품 중 제네릭이 60% 이상을 차지하는 것을 감안하면 제네릭 발매 또한 크게 늘고 있는 셈이다.

|

업계에서는 시장규모에 비해 제네릭이 지나치게 많다는 데에는 이견이 없다. 제약사들의 신약 발굴 능력이 부족한 상황에서 실적을 채우기 위해 제네릭 시장에 적극 뛰어들 수 밖에 없는 현실이다.

특히 제도 변화가 제네릭 난립을 부추긴다는 목소리가 높다.

우선 허가제도의 변화로 제네릭 진입 장벽이 낮아졌다. 당초 식품의약품안전처는 다른 제약사의 공장에서 생산된 제품을 포장만 바꿔 허가받더라도 기존 제품과 같다는 점을 입증하는 생물학적 동등성(생동성)시험을 진행토록 하는 ‘위탁생동 규제’를 운영했다. 또 같은 생동성시험 자료를 통해 2개 업체만 제네릭 허가를 받도록 제한했다. 제네릭의 시장 난립을 방지하기 위한 규제였다.

그러나 ‘같은 공장에서 생산하는 약인데도 별도의 임상시험을 진행하는 것은 불합리한 규제’라는 지적에 2011년 말 이 규정이 폐지됐다. 이에 따라 제약사들은 별도의 허가절차 없이 포장만 바꿔서 ‘위탁 제네릭’을 발매할 수 있게 됐다. 하나의 생동성 시험으로 수십개 업체가 제네릭 허가를 받을 수 있어 제약사 입장에서는 임상시험에 소요되는 시간과 비용을 들이지 않고 신제품을 장착할 수 있게 된 셈이다.

약가제도 변화도 제네릭 양산에 기여했다는 지적이다. 보건복지부는 지난 2012년부터 제네릭의 약가 등재 순서에 따라 높은 가격을 책정하는 ‘계단형 약가제도’를 폐지했다. 시장에 뒤늦게 진입한 제네릭도 최고가격(특허 만료 전 오리지널 의약품의 53.55%)을 받을 수 있도록 한 것이다.

결과적으로 제약사들은 개발비용을 들이지 않고도 제네릭 가격을 높게 받을 수 있어 다른 업체의 생동성 자료를 통해 제네릭 시장에 뛰어드는 사례가 많아졌다.

실제로 쎄레브렉스의 제네릭을 내놓은 93개 업체 중 대웅제약(069620), 동아에스티(170900), 유한양행(000100), 유영제약 등 20개 업체만이 직접 생동성 시험을 진행한 것으로 나타났다. 73개 업체는 다른 업체의 생동성 시험 자료를 통해 ‘위탁 제네릭’을 내놓은 셈이다. 시알리스 제네릭 업체 60곳 중 생동성 시험을 진행한 업체는 22곳에 불과했다.

문제는 제네릭 난립으로 인한 리베이트 우려가 커진다는 점이다. 업계 한 관계자는 “최근 들어 후발주자들을 중심으로 높은 마진을 활용한 공격적인 마케팅을 펼치는 업체들이 많아졌다”고 말했다 .

|

하지만 영업현장에서는 이러한 예측이 빗나갔다. 수십개의 똑같은 제품이 경쟁을 펼치는 상황에서 제약사 입장에서는 가격 경쟁을 펼치는 것보다는 비싼 가격을 받고 고마진을 챙기는 영업전략이 실익이 크다는 인식이 확산됐다. 제약사가 500원짜리를 400원으로 인하한다고 20% 더 팔린다는 보장이 없기 때문이다. 일부 고가 약물을 제외하고는 좀처럼 자발적인 제네릭 가격 인하를 보기힘든 이유다.

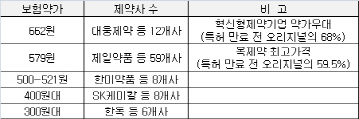

쎄레브렉스의 제네릭 93개 중 76.3%에 달하는 71개가 가장 비싸게 받을 수 있는 579원 이상(혁신형제약사 약가우대로 662원 12개 포함)으로 보험약가가 책정됐다. 불과 24개 업체만이 약가를 자진 인하했다.

업계 일각에서는 직접 생동성시험을 진행한 업체에 약가우대를 부여하는 것과 같은 제도 변화가 필요하다는 목소리를 제기하지만 제도 변화 가능성은 희박하다. 허가와 약가를 담당하는 부처가 다르다는 이유에서다. 의약품 허가는 식약처가 담당하고, 약가는 복지부 관할이다. 하지만 식약처와 복지부 측 모두 “현재로서는 관련 제도 변경은 고려하지 않고 있다”고 말했다.

![GPT, 나 우울해서 빵샀어 말했더니…남편보다 나은 AI와의 대화[잇:써봐]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060800137t.jpg)

![‘왕초보' 안유진도 마음 놓고 탄다…‘지락실' 럭셔리 연수용 차는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060800061t.jpg)