|

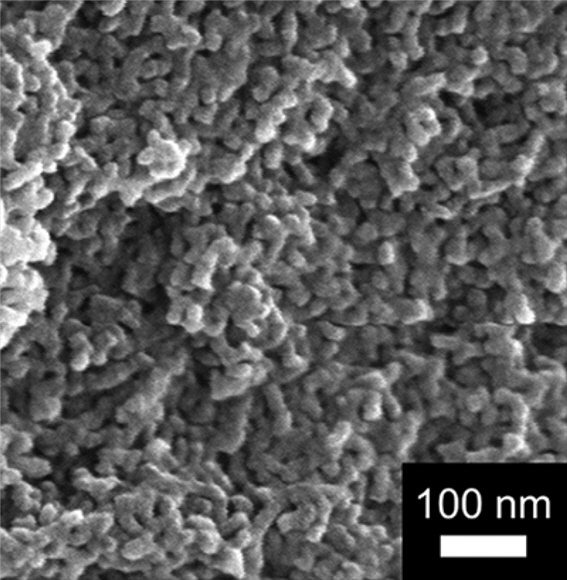

그 이유는 바로 규조토 내부의 구멍에서 찾을 수 있다. 규조토는 스펀지처럼 여러 개의 작은 구멍이 뚫려 있어 물기를 이 구멍 안에 가둘 수 있기 때문에 금세 물기가 사라진다. 이처럼 작은 구멍들을 많이 갖고 있는 물질을 다공성물질이라고 부른다.

우리 몸을 구성하고 있는 세포막도, 우리가 고깃집에서 흔히 볼 수 있는 숯이나 ‘숨쉬는 그릇’ 옹기도, 포장재로 쓰이는 셀로판도 모두 다공성물질의 한 종류다.

이 다공성물질은 각종 오염물질을 제거하거나 정화하는 역할을 훌륭하게 해내고 있다. 촉매, 정수, 미세먼지·중금속 흡착, 단열재, 이산화탄소포집기술(CCS) 등은 모두 다공성물질을 활용한다.

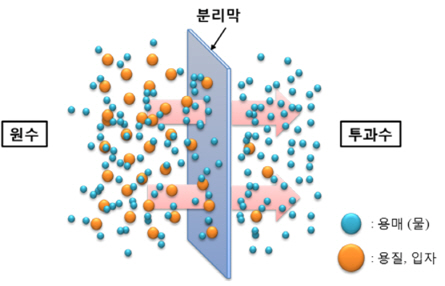

오염물질을 정화하는 원리는 크게 두 가지로 흡착과 삼투·역삼투 등 필터링의 방식이 있다.

흡착은 일반적으로 다공성물질을 이루는 분자(결정)와 오염물질 사이에 작용하는 ‘반데르발스 상호작용’을 이용한다. ‘반데르발스 상호작용’이란 전기적으로 중성인 분자 사이에서 극히 근거리에서만 작용하는 약한 인력(반데르발스 힘)에 의한 상호작용이다. 스펀지가 친수성을 갖고 있어 물과 스펀지 사이에 인력이 작용해 물을 흡수하는 것처럼 오염물질과 다공성물질 표면 사이에 인력이 작용해 오염물질을 흡착하는 것이다.

다공성물질 입자 제조 시 불소(플루오린)와 같은 극성이 강한 물질을 첨가함으로써 용도에 따라 흡착성을 더 좋게 만들 수도 있다. 다공성물질 표면과 오염물질 간에 작용하는 인력이 클수록 흡착 효율이 증가하기 때문이다. 이산화탄소 포집이나 공장 굴뚝의 흡착제 등에 이 같은 방식이 적용된다.

|

◇박윤지 과학커뮤니케이터 “‘과학의 대중화’ 넘어 ‘대중의 과학화’ 위해 노력할 것”

“‘과학의 대중화’를 넘어 ‘대중의 과학화’를 이루기 위해 최선을 다하겠습니다”

최근 열린 ‘2019 페임랩 코리아’를 통해 ‘과학커뮤니케이터’ 6기에 당당히 이름을 올린 박윤지 과학커뮤니케이터는 “요즘과 같은 정보의 홍수 속에서 사실에 근거해 스스로 생각할 수 있는 기준을 만들기 위해 과학적 사고가 필요하다”며 이 같이 밝혔다.

아직 어리다면 어린 대학교 3학년 학생이지만 박 과학커뮤니케이터의 과학 대중화에 대한 열정은 결코 설익지 않았다. 그는 “7년 전 처음 과학 대중화의 개념을 접하게 됐고 그동안 꾸준히 대중과학서들을 읽으며 대중에게 다가갈 수 있는 과학에 대해 생각해 왔다”고 강조했다.

특히 박 과학커뮤니케이터는 과학문화 향유 측면에서 소외받고 있다고 생각하는 비수도권의 과학 문화 활성화를 위해 더욱 정진하겠다는 포부를 제시했다. 그는 “현재 우리나라는 과학문화가 막 태동하고 있는 시기로 과학커뮤니케이터로서 우선적으로 논픽션 저술 활동과 강연에 참여해 보고 싶다”며 “이를 통해 수도권에 비해 기회가 많지 않은 지방에서 ‘과학은 이렇게 재미있는 거야’라는 사실을 널리 알리는 데 앞장서겠다”고 말했다.