|

보험사 가계대출 중 60세 이상의 증가율이 전 연령대 평균을 웃돌았다. 연평균 증가율로 보면 40세 미만 연령층이 -4.4%, 40세 이상 50대 미만이 -0.4%를 기록한 것에 반해 60세 이상은 7.5%씩 꾸준히 증가했다. 50세 이상 60세 미만의 연평균 증가율은 2.6% 수준을 나타냈다.

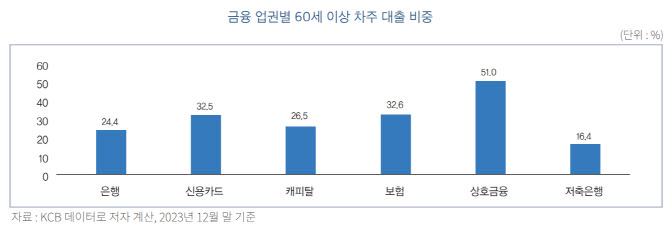

금융권 내 타 업권과 비교해봐도 보험업권의 고령층 차주 비중은 높은 편이다. 금융업권별 60세 이상 차주 대출 비중은 지난해 기준으로 상호금융(51.0%)이 가장 높았고 보험업권(32.6%)이 2위를 차지했다. 이어 신용카드(32.5%)가 뒤를 바짝 쫓고 캐피탈(26.5%), 은행(24.4%), 저축은행(16.4%) 순으로 나타났다.

이처럼 60세 이상 고령층에서 보험사 가계대출 증가가 가파른 것은 이른바 ‘생계형 대출’ 영향으로 분석된다. 은퇴 시점에 맞물린 60세 이상 고령층이 소득이 급격한 감소에 따른 생활비 마련을 위해 보험사를 찾고 있다는 것이다. 60세는 소득 크레바스에 노출되는 나이이기도 하다. 소득 크레바스란 정년(60세) 이후 국민연금 수령 시점에서 소득이 없는 기간을 의미한다.

실제 보험업권 대출에서 60세 이상의 고령층 자영업자의 대출 비중은 40.4%로 집계됐다. 이중 생계형 대출 비중은 2.71%로 타 연령층 대비 가장 높은 수치를 보였다. 한국금융연구원은 “소득 불확실성이 높은 60대 이상 고령층에서 창업 등 자영업 진출, 생활자금 마련의 필요성으로 가계부채가 증가하고 있다”고 분석했다.

문제는 연체율 역시 높다는 점이다. 고령층은 취약차주 비율이 6.73%로 높은 데다 자산이 부동산 등 실물자산에 편중돼 있어 연체율이 좀처럼 낮아지지 않고 있다. 나이가 일정 기준에 도달하면 상환 능력도 줄면서, 연체 위험이 늘어나는 것이다.

|

이에 금융당국이 ‘취약차주 지원 대책’에 고령자 지원을 세심히 설계할 필요가 있다는 제언이 나온다. 고령층의 대출 확대와 부실 위험 억제를 위한 세밀한 지원책을 마련해야 한다는 의견이다.

한상용 금융연구원 연구위원은 “고금리에 따른 연체율 상승으로 은행권의 취약 차주 대출 문턱이 높아지고 있는 가운데 고령층 취약차주가 제2금융권 중에서 금리가 상대적으로 낮은 보험사에서 생활비나 사업자금의 확보를 위해 보험을 담보로 대출을 일으키고 있다”며 “신용리스크 관리 체계 정비, 역모기지론의 활성화와 함께 고령층의 소득 보장강화 등 다양한 지원책이 필요하다”고 말했다.

![감기약도 안되나?…이경규 걸린 '약물운전'에 혼란[사사건건]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/06/PS25062800243t.jpg)