|

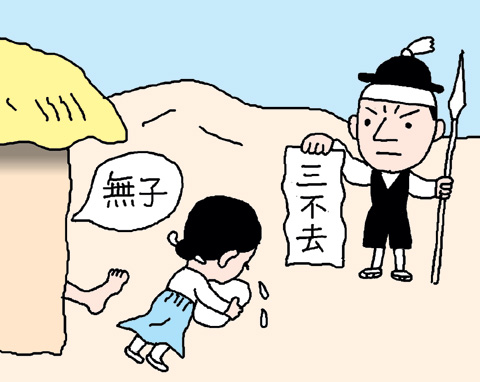

〈조선전기 유교 정치사상 연구〉로 박사 학위를 받은 정 교수는 조선전기의 성(性) 윤리가 요즘의 통념과는 다른 부분이 많다고 지적한다. 우선 당시에는 미혼 남녀의 관계도 간통으로 취급했다. "조선왕조는 국가의 안정을 추구하기 위해 그 기초단위가 되는 가정을 보호하고 안정시키기 위해 개인 간의 성적인 문제까지 적극적으로 개입했다"는 것이다. 조선왕조는 결혼제도와 가정을 지키기 위해 가능한 한 이혼을 하지 못하도록 정책을 폈다. 여성 차별의 대명사처럼 거론되는 '칠거지악'(七去之惡)은 시부모에게 순종하지 않거나 정절을 잃은 경우 등 일부 사례를 제외하고는, 이혼을 함부로 할 수 없게 만들었다는 것이다. 칠거지악을 범했더라도 갈 곳이 없거나, 부모의 삼년상을 함께 치렀거나, 예전에 가난했다가 혼인한 후 부자가 된 경우 등 '삼불거(三不去)'에 해당되면 부인을 내칠 수가 없었다. 정 교수는 "칠거지악과 삼불거가 기혼여성의 권리를 보호하는 측면이 있었다"고 말한다.

조선전기 실록에는 장모나 처제 등 처가족과의 간통 사건이 많이 등장한다. 당시 남자가 결혼을 하면 처가살이를 했기 때문이라는 것이다. 조선은 당시 법률 모델로 삼았던 중국의 《대명률》(大明律)보다 처가족과의 간통을 무겁게 처벌해 참형에 처했다.

![환경미화원 향해 '까딱까딱' 내민 봉지...반전 결말 [영상]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092700952t.jpg)