리제네론은 아일리아 물질특허 만료가 임박했음에도 제형특허를 내세워 바이오시밀러 진입을 늦추려 안간힘을 쓰고 있다. 하지만 국내 바이오기업들은 독자적인 제형을 개발해 특허를 회피하는 한편, 독자적인 제법특허까지 개발해 후발주자의 시장진입을 막아섰다.

|

17일 바이오제약 업계에 따르면 리제네론 아일리아는 오는 2024년 동아시아 2025년 유럽, 2028년 미국 등 순차적으로 물질특허가 만료된다.

봉인 해제가 임박한 아일리아를 두고 삼성바이오에피스, 셀트리온, 알테오젠, 삼천당제약, 마일란, 암젠, 독일 포마이콘(Formycon) 등이 바이오시밀러 개발에 박차를 가하고 있다. 이들은 지난해부터 최근까지 차례로 글로벌 임상 3상 착수 소식을 전해왔다.

이밸류에이트 파마(Evaluate Pharma)에 따르면 지난해 아일리아 글로벌 매출액은 80억달러(9조원)을 기록했다. 황반변성은 방치하면 실명 위험이 큰 질환이다. 환자들은 시력 유지를 위해 장기 투약을 해야 한다. 하지만 황반변성 치료제 종류가 많지 않다. 아일리아는 1바이알(병) 가격이 100만원 이상을 호가한다. 환자로선 부담이 큰 치료제지만 제약사 입장에선 황금알을 낳는 거위인 셈이다.

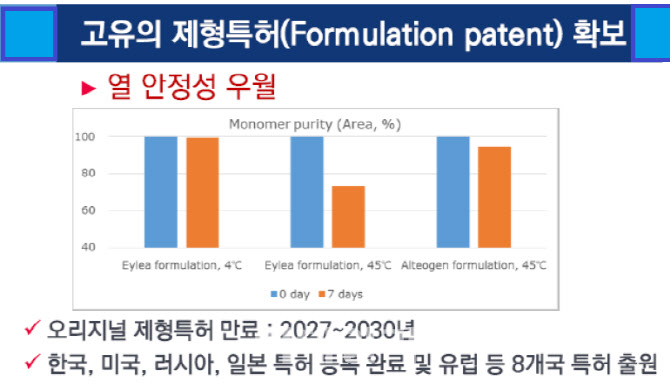

리제네론은 물질특허와 별도로 제형특허를 출원해 아일리아 지키기에 나선 형국이다. 제약사들은 오는 2030년 해당 제형특허가 만료될 때까지 리제네론이 아일리아 제조에 사용한 안정제를 첨가할 수 없게 됐다. 바이오시밀러 제조사로선 아일리아 물질특허가 만료돼도 넘어야 할 산이 또 남아있는 셈이다. 아일리아 제형특허는 2027년 동아시아를 시작으로 2028년 유럽 2030년 미국 순으로 만료된다.

그럼에도 국내 바이오 기업들은 독자 기술을 내세워 ‘난공불락’으로 여겨졌던 아일리아의 방어막을 한 꺼풀씩 벗겨내고 있다.

이중 가장 눈에 띄는 기업은 알테오젠(196170)이다. 알테오젠은 지난 5일 국내 최초로 아일리아 바이오시밀러(ALT-L9) 임상 1상을 완료했다고 발표했다. 알테오젠은 지난 2014년부터 아일리아 바이오시밀러 진출을 목표로 리네제론의 특허 방어막을 뚫기 위해 치밀한 계획을 세웠다. 그 첫 단추가 독자적인 안정제를 개발하는 것이었다.

알테오젠은 온도·시간 변화에도 아일리아 물질을 안정화할 수 있는 고유의 제형을 개발했다. 비교실험 결과 알테오젠의 고유 제형은 리제네론 제형특허보다 열 안정성에서 우위를 보였다. 알테오젠은 해당 제형에 대해 이미 한국, 미국, 러시아, 일본에 특허등록을 완료했다. 또 유럽 8개국엔 특허출원을 냈다.

|

알테오젠은 여기서 한발 더 나아가 아일리아의 생산을 극대화하는 ‘융합단백질 생산 방법’에 대한 제법특허를 한국·일본·호주에 등록했다. 미국, 유럽 등엔 특허출원을 낸 상태다. 알테오젠은 제법특허가 후발주자 진입장벽으로 작용할 것으로 내다봤다.

알테오젠 고위관계자는 “독자적인 제형특허로 리제네론의 제형특허를 회피할 수 있게 됐다”면서 “또 우리가 출원한 제법특허를 피해 아일리아 물질을 생산하면 수율이 크게 떨어진다”고 말했다.

이를 두고 신한금융투자는 지난 12일 보고서를 통해 “알테오젠의 제법특허는 향후 바이오시밀러 업체들의 시장 진입 시 특허 침해 가능성이 존재한다”며 “이에 시장 내 후발주자 진입은 사실상 불가능하다”고 평가했다..

삼천당제약(000250) 역시 독자적인 제형을 개발해 미국, 일본 등에 제형특허를 출원·등록했다. 아일리아 제형특허 회피 수단을 확보한 것이다.

삼성바이오에피스와 셀트리온(068270)은 구체적인 아일리아 시장 진입 전략에 대해선 함구했지만 아일리아 물질특허 만료시점에 맞춰 바이오시밀러를 출시하는데 문제가 없다고 밝혔다. 양사 모두 관련 특허 검토를 면밀이 분석해 독자적인 아일리아 시장 진입 전략을 세웠다고 전해왔다.

한편 바이오시밀러 시장에선 통상 상위 3개 업체가 오리지널 제약사와 더불어 치료제 시장을 양분한다. 이 때문에 아일리아의 촘촘한 방어막에도 국내 제약사들이 바이오시밀러 개발을 서두르고 있는 것이다. 국내 바이오시밀러 개발사들은 전체 아일리아 시장 점유율 20~30%를 차지하는 것을 목표로 하고 있다.

![228명 태운 비행기, 하늘에서 사라졌다…승객 ‘전원 사망' [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200166t.jpg)

![코인 손댔다가…김동현, 반포자이 '반전세' 사연은 [누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200038t.jpg)

![겁나 험한게 나왔다…롯데리아의 파묘 '오징어버거'[먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200064t.jpg)

![핸드폰으로 ‘女 다리 사진' 몰래 찍는 남편, 어떡하죠[양친소]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200024t.jpg)