|

|

35개월 된 첫째와 태어난 지 30일이 된 둘째를 둔 김선정(가명·여)씨는 최근 인생의 마침표를 찍고 싶어질 정도로 극심한 우울감을 겪고 있다. 출장이 잦은 남편의 직업 때문에 육아와 가사분담은 오롯이 김씨 몫이다. 애정을 가지고 일했던 직장에서는 자신이 육아에 매진하는 동안 동료들이 승진했다는 소식이 들려온다.

밤낮 가리지 않고 들리는 아이들의 울음소리에 잠을 잘 수 없어 밤새 눈물을 흘리는 날도 부지기수다. 김씨는 고심 끝에 가족들 몰래 정신과 상담을 받기로 했다.

수년간 직장 생활에 매진하다 출산 후 육아에 매몰돼 산후우울증을 겪는 여성들이 늘고 있다. 반면 이들을 지원하는 사회복지 서비스는 없는 것이나 마찬가지다. 정책 수립을 뒷받침할 구체적인 실태조사나 통계조차 부실하다. 우울증 등 심리적 질병은 개인이 스스로 해결해야 한다는 사회적 인식 탓이다.

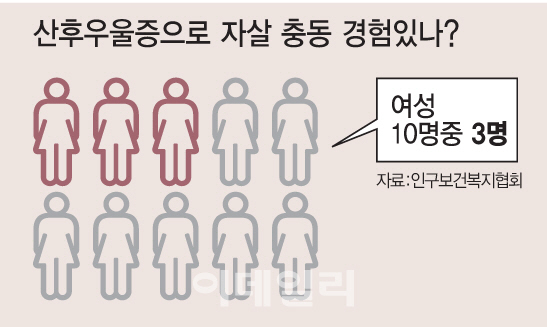

◇10명 중 3명 “출산 후 자살충동”

|

응답자의 50.7%(659명)는 ‘산후우울증으로 아이를 거칠게 다루거나 때린 적이 있다’고 답했고, 33%(429명)는 ‘자살 충동을 느낀 적이 있다’고 했다. 그 중 26명(2%)은 실제 자살을 시도했다.

백종우 경희대병원 정신건강의학과 교수는 “국내 여성 자살 사망률은 남성 자살 사망률에 비해 낮은 편인데 유독 30대 여성들의 사망률이 높다”며 “30대 초중반에 출산을 경험하는 여성들이 많다. 높은 자살 사망률에 산후우울증이 영향을 미치는 것으로 보고 있다”고 설명했다.

의학계에서는 보통 출산 후 4주~6주 사이 겪는 불안감, 불면증, 체중 변화, 그로 인해 느끼는 죄책감을 산후우울증이라고 본다. 우울증에서 벗어나기까지 적게는 수주, 수개월 정도가 걸리지만 치료 없이 방치할 경우 1년도 넘게 지속될 수 있다.

그럼에도 정부 차원에서 산후우울증과 관련한 구체적 기준이 확립되지 않은 탓에 제대로 된 통계 확보조차 이뤄지지 않고 있다.

국회 보건복지위원회 소속 기동민 더불어민주당 의원이 지난 10월 건강보험심사평가원(이하 심평원)과 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 심평원의 산후우울증 진료현황 통계와 복지부가 지난 6월 난임·우울증상담센터 설치 발표 때 첨부했던 산후우울증 통계가 연도별로 최대 10배가량 수치에 차이가 난다.

심평원 자료에 따르면 산전·산후우울증으로 진료를 받은 임산부는 2016년 387명, 2017년 385명, 2018년 6월 말 203명이었다. 반면 복지부 통계에서는 2015년 3016명, 2016년 3372명, 2017년 3297명으로 10배 가까이 많다.

산후우울증을 확인하는 한국표준질병사인분류(KCD) 상 특정 질병분류기호 포함 여부에 따라 기관마다 현황이 달라지기 때문이다. 심평원에서는 산후우울증에 해당하는 질병분류기호만 포함해 통계를 작성했고 복지부는 출산 전후에 겪는 정신질환과 우울증 전반을 질병분류기호에 포함했다.

기동민 더불어민주당 의원은 “산후우울증은 개인적 이력 외에도 사회적 환경적 요인이 영향을 미치고 있는 만큼 사전 예방을 위한 체계적 실태조사와 제도 보완이 필요하다”고 지적했다.

|

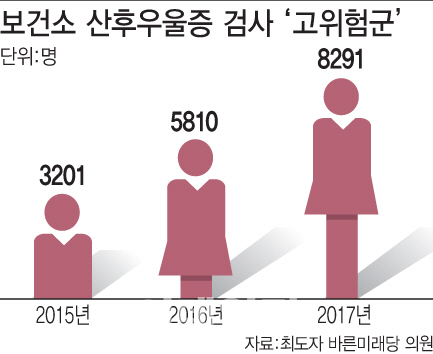

◇산후우울 고위험 산모 2년 새 2.6배↑…상담은 절반만

산후우울증을 겪을 가능성이 높거나 겪고 있는 산모들의 관리와 지원을 책임질 지역별 복지센터 등 지원 제도는 있지만 제대로 활용되는 경우가 드물다.

국회 보건복지원회 소속 최도자 바른미래당 의원이 복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 보건소에서 산후우울증 검사를 받은 산모 수는 2015년 2만 9219명, 2016년 4만 7066명, 지난해 6만 8972명으로 급격히 늘었다. 검사에서 산후우울증 고위험군으로 판정 받은 산모 수도 함께 증가했다. 고위험군 산모는 2015년 3201명, 2016년 5810명에서 지난해 8291명으로 2년 새 2.6배나 증가했다.

반면 보건소를 통해 정신건강복지센터에 산후우울증 상담을 의뢰한 고위험군 산모는 2015년 1919명, 2016년 2623명, 지난해 3995명으로 절반 수준에 그쳤다. 산모들 스스로 우울증을 자각하기 어렵고 우울증을 의심한다 해도 상담 받는다는 사실이 가족 등 외부에 알려지는 것을 꺼리는 경우가 많아서다.

23개월 딸을 둔 워킹맘 한유정(가명·32)씨는 “아이를 낳고 우울감을 몇 번 경험했지만 산후우울증이라고 깨닫기까지 시간이 걸렸다”며 “가족들은 물론 친구들에게도 고민을 털어놓기 어려워 혼자 인터넷 검색을 하거나 육아커뮤니티에 게시글을 올려 지금 자신의 증상을 산후우울증으로 봐도 될지를 묻고 해결방법을 수소문해야 했다”고 말했다.

산후우울증과 관련해 정부 지원대상 범위가 좁은 탓도 있다.

복지부가 운영하는 ‘산모신생아건강관리지원사업’은 산모 관리사가 가정방문 해 산모의 신체, 정신적 건강 상태를 점검하는 제도다. 대상자는 기준중위소득 80% 이하의 가정이다. 서울시에서 진행하는 ‘서울아기건강첫걸음사업’ 역시 간호사가 직접 가정을 방문해 산후우울증 검진 등을 실시하지만 아직까지 서비스가 지원되지 않는 자치구가 있어 이용률이 45% 정도다.

육아정책연구소 관계자는 “아이를 기르는 행위를 긍정적으로 바라봐야 한다는 사회적 통념 때문에 산모들 자신이 산후우울증임을 인정하기 어려워하고 치료를 꺼리고, 남편 등 가족들이 산후우울증을 대수롭지 않은 것으로 여기는 것도 한 몫한다”며 “정부 정책이 임신 전부터 출산 후까지 생애주기적 관점에서 유기적으로 이뤄져야 하고 산모의 신체적 건강 못지 않게 정신 건강이 중요하다는 사회적 인식이 확립돼야 한다”고 조언했다.

![228명 태운 비행기, 하늘에서 사라졌다…승객 ‘전원 사망' [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200002t.jpg)