|

지금으로부터 60년 전인 1963년 8월 28일, 미국 워싱턴DC에서는 에이브러햄 링컨 대통령의 노예 해방 선언 100주년을 맞아 ‘직업과 자유를 위한 행진’이 열렸다. 이곳에 모인 군중 25만 명은 “인종차별 철폐”, “일자리·자유를 달라”를 외치며 국회의사당 광장에서 링컨기념관 앞까지 걸었다. 대부분 흑인이었지만 5명 중 1명꼴로 백인도 눈에 띄었다.

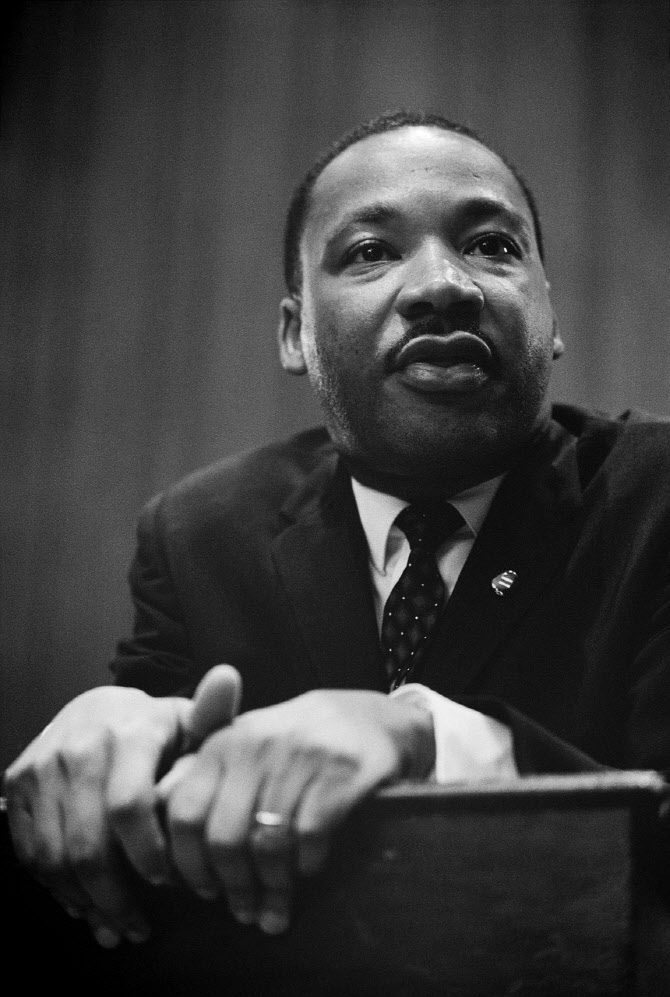

행진이 끝난 뒤 18명의 연사 가운데 16번째로 연단에 오른 마틴 루서 킹 목사는 “나에게는 꿈이 있습니다(I have a dream)”를 반복하며 그가 소망하는 세상을 펼쳐 보였다. 이는 민주주의 원칙을 천명한 링컨 대통령의 게티즈버그 전몰장병 추도사, 국민에게 애국심을 호소한 존 케네디 대통령의 취임사와 함께 미국 정치사의 3대 명연설로 꼽힌다.

워싱턴 평화대행진으로 명명된 이날 모임은 현대사에 획을 긋는 기념비적 사건이다. 미 의회는 이듬해 7월 인종·민족·출신국·종교·여성 등의 차별을 금지하는 민권법을 제정했다. 비폭력적인 시위와 집회 방식은 미국은 물론 각국 민권운동가들에게 큰 영향을 끼쳤다.

킹 목사는 1964년 1월 ‘타임’지 올해의 인물로 뽑혔고, 그해 말 역대 최연소로 노벨평화상을 받았다. 급진파 흑인운동가 맬컴 엑스 등과 달리 평화와 화해를 역설한 점이 높은 평가를 받았다. 그가 연설에서 말한 꿈 가운데는 ‘노예의 후손과 주인의 후손이 형제애의 식탁에 함께 둘러앉는 날이 오리라는 꿈’도 있다. 이 정신은 훗날 남아프리카공화국 넬슨 만델라 대통령에게 이어졌다.

킹 목사는 1929년 1월 15일 미국 조지아주 애틀랜타에서 태어났다. 본명은 마이클 킹 주니어였다. 침례교 목사인 마이클 킹 시니어는 아들이 5살 때 서독을 다녀와 종교개혁가 마르틴 루터를 닮겠다는 뜻에서 자신과 아들 이름을 마틴 루서(마르틴 루터의 미국식 발음)로 바꿨다.

그는 아버지를 따라 크로저 신학교를 졸업하고 목사가 된 뒤 1954년 앨라배마주 몽고메리의 교회에 부임했다. 이듬해 12월 몽고메리에서 시작된 ‘버스 보이콧’ 운동을 이끌며 민권운동가의 길로 들어섰다.

버스 앞좌석에 앉은 흑인 여성 로자 파크스가 백인에게 자리를 양보하라는 운전사 요구를 거부했다는 이유로 경찰에 체포되자 버스 탑승 거부운동을 주도해 1956년 12월 “버스 좌석 흑백 분리는 위헌”이라는 연방대법원 판결을 끌어냈다.

몽고메리 투쟁이 성공을 거두자 미국 남부를 중심으로 흑인들의 민권운동이 들불처럼 번져갔다. 인종차별주의자들이 잔인한 폭력을 동원해 탄압하자 흑인들의 투쟁도 격렬해졌다. 킹 목사는 과격파 흑인단체들의 비난과 공격에도 “흑인에게는 자긍심을 불어넣고 백인에게는 부끄러움을 깨닫게 하자”며 비폭력 노선을 고수했다.

워싱턴 대행진 이후 킹 목사는 시야와 보폭을 넓혔다. 노조와 손잡고 노동자 권익 향상에 힘쓰는가 하면 베트남전 반전운동에도 뛰어들었다. 백인들의 위협과 FBI의 감시에도 굴하지 않던 그의 행보는 비극적 사건으로 막을 내렸다. 1968년 4월 4일, 환경미화원들의 파업을 지원하고자 테네시주 멤피스를 찾았다가 백인우월주의자가 쏜 총탄을 맞고 숨을 거둔 것이다.

미국 성공회와 루터교회는 그를 성인(聖人)으로 추대했다. 로널드 레이건 대통령은 미국인 가운데 처음으로 그의 이름을 딴 국가공휴일(마틴 루서 킹 주니어의 날)을 제정해 1986년부터 1월 셋째 월요일마다 기념행사를 펼치고 있다. 미국 도시 730곳에 킹 목사 거리가 생겼고, 곳곳에 기념관이 들어섰다. 2011년 8월 워싱턴DC 내셔널몰에는 대형 석상이 세워졌다.

킹 목사가 뿌린 씨앗은 법률상 각종 차별조항 철폐와 흑인 대통령 배출 등 풍성한 수확으로 이어졌다. 그러나 아직 갈 길이 멀다. 흑백 간에 부의 불평등이나 사회적 지위 격차가 클 뿐 아니라 최근에도 백인 경찰의 흑인 과잉진압과 무죄 판결 등에 따른 폭력시위가 끊이지 않는다. 워싱턴 평화대행진 60주년 기념행사가 펼쳐진 26일(현지시간)에도 플로리다주 잭슨빌에서 흑인 혐오주의로 보이는 범인이 총기를 난사해 흑인 3명이 사망하는 사건이 일어났다.

‘톨레랑스(관용)의 나라’ 프랑스에서도 지난 6월 교통 검문을 피해 달아나던 알제리 출신 소년이 경찰 총격에 사망하자 인종차별을 규탄하는 시위가 격렬하게 이어졌다. 지난해 말 파리에서는 백인 남성이 쿠르드족 문화센터에 총을 난사해 쿠르드족 이민자들의 거센 항의를 불러온 일도 있었다. 난민 수용의 모범국으로 꼽히던 독일마저 인종 갈등으로 몸살을 앓고 있다.

우리에게도 강 건너 불이 아니다. 한국인은 단일민족 정서가 뿌리 깊은 데다 금전만능주의 영향으로 우리보다 못사는 나라에서 온 외국인 노동자나 결혼이주민을 얕보기 일쑤다. 다문화에 대한 낡은 인식과 각종 차별적 제도·관행을 바꾸지 않는다면 우리나라에서도 외국인을 향한 범죄나 이에 항의하는 폭력시위가 언제 일어날지 모른다.

60년 전 워싱턴 대행진에서 킹 목사가 내비친 꿈은 인류의 오랜 숙원이자 오늘날 절박한 과제이기도 하다. 혼자 꾸는 꿈은 꿈에 지나지 않지만 여럿이 함께 꾸면 현실이 된다. 우리도 킹 목사와 똑같은 꿈을 꾸어보자.

◇글=이희용 다문화동포팀 자문위원(전 연합뉴스 한민족센터 고문)

![[단독] “뭐라도 해야죠”…박나래, 막걸리 학원서 근황 첫 포착](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012300805t.jpg)