|

[이데일리 박기주 기자] 의병운동은 독립운동의 시발점이 된 우리나라 역사에서 중요한 의미를 갖고 있지만, 이에 참여한 이들을 찾는 길은 여전히 순탄치 않다.

시기가 오래돼 자료가 많이 남아 있지 않은데다가 간접적으로 의병활동에 참여한 사람의 경우 이를 입증하기 어려운 경우가 대다수이기 때문이다. 비슷한 이유로 이미 그 공로를 인정받은 의병 활동가들도 후손을 찾는 데 난항을 겪고 있다.

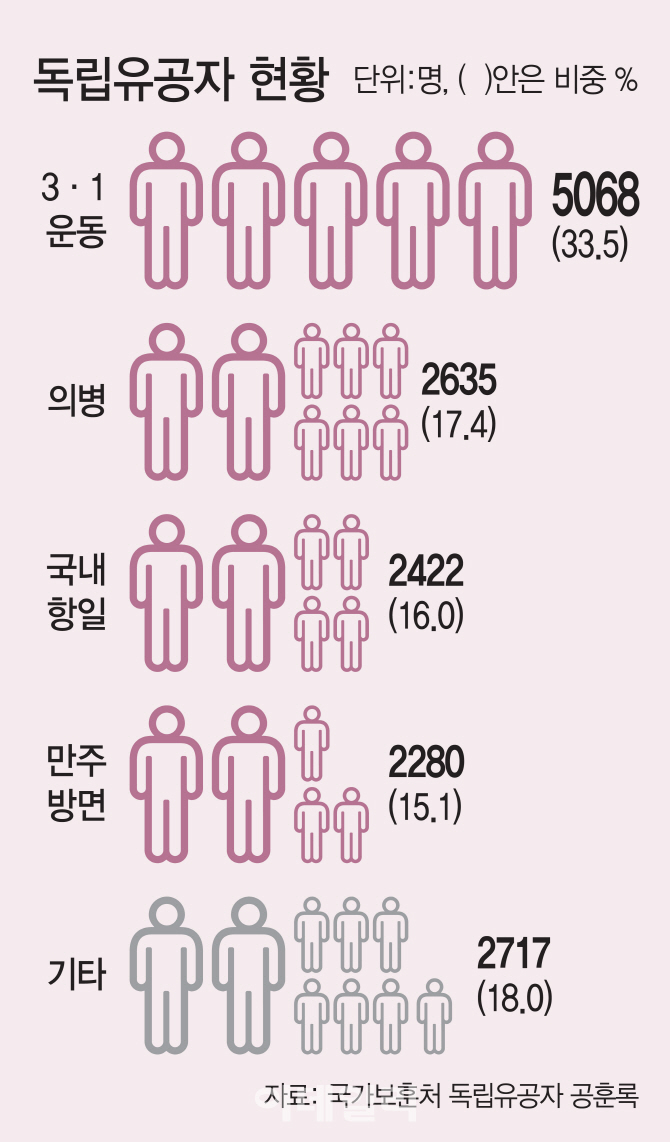

21일 국가보훈처에 따르면 정부로부터 훈장을 받은 의병 활동가는 총 2636명으로, 3.1운동으로 포상을 받은 독립유공자(5068명)의 절반 정도 수준이다. 3.1운동에 참여한 인원이 약 200만명으로 추산된다는 점과 의병운동은 직간접적으로 이와 비슷하거나 더 많은 인원이 참여한 운동으로 평가되고 있는 것을 고려하면 의병활동의 공로를 인정받고 있는 사람이 적은 셈이다.

박민영 독립운동사연구소 수석연구위원은 “의병운동에 직접 참여한 사람도 있을 것이고 직접 전투행위를 하지 않았더라도 식사나 의복 제공 등 간접적으로 의병을 지원한 준(準) 의병의 성격을 가졌던 분들도 있다”며 “3.1운동 참여한 사람을 200만명이라고 하는데, 의병운동은 전체 인구 대부분이 참여한 국민 총력전 성격이라고 보면 된다”고 설명했다.

독립운동사(史)에서 중요한 역할을 차지하고 있고 참여한 인원이 상당함에도 의병이 수훈에서 소외된 가장 큰 이유는 공적을 증명할 수 있는 자료가 부족하기 때문이다. 3.1운동의 경우 참가자들의 수형기록이나 주요 학교와 교회 등 종교단체의 인명부 등 근거자료가 충분했기에 많은 운동가가 훈장을 받을 수 있었지만 의병운동은 이 같은 자료가 부족하다는 설명이다. 게다가 그동안 학계 연구가 애국계몽운동을 강조하고 있는 탓에 의병에 대한 연구가 부족한 것도 의병이 소외된 배경 중 하나로 꼽힌다.

박 수석연구위원은 “의병운동을 하면서 희생됐거나 참여한 분들이 있으면 끝까지 추적해서라도 국가에서 확실하게 인정해 드리는 게 당연한 국가의 의무”라면서도 “정부의 포상이 있으려면 1차 자료(해당 시대에 만들어진 문헌 등)가 있어야 하는데 의병운동의 경우 입증할 수 있는 자료가 많지 않아 현실적인 어려움이 있다”고 설명했다. 그는 이어 “60년대만 해도 의병이셨던 분들이 생존해 계셔서 입증해주시기도 했는데, 의병운동이 독립운동 초기인 만큼 시간이 너무 많이 흘러 안타까운 부분이 많다”고 덧붙였다.

또한 이미 공적을 인정받아 독립유공자로 지정됐음에도 후손을 찾지 못해 훈장을 전해주지 못한 의병 운동가가 많은 것으로 나타났다. 의병 중 독립유공자로 지정된 2636명 중 1644명(62.4%)의 훈장은 아직 후손에게 전달하지 못했다. 전체 독립유공자 중 훈장을 전해 주지 못한 비율이 37.7%에 그친 것을 고려하면 의병의 후손을 찾는 것 자체가 어려운 것으로 해석된다.

특히 1907년 일본이 대한제국 군대를 해산시킬 당시 이에 항전해 정미의병의 촉매제가 된 남상덕 선생과 황해도와 함경남도·강원도 일대에서 의병부대를 이끌었던 최후의 의병장 채응언 선생, 평남경찰부를 폭파하고 일본 경찰을 사살했던 여성 의병 안경신 선생 등 의병활동의 주축이 됐던 운동가도 후손을 찾지 못하고 있다. 국가보훈처 관계자는 “의병은 1910년 이전에 활동한 분들이 많아 후손을 확인하는 데 어려움이 많다”며 “관련 단체들과 협업해 후손 찾기에 효율성을 높일 계획”이라고 설명했다.

![벽에 던져져 숨진 세살 아기…30대 남성은 왜 그랬을까[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062700001t.jpg)