|

|

사모투자펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스와 컨소시엄을 구성해 롯데카드 인수전에 뛰어든 것은 물밑에서 드러내지 않고 일을 처리하는 손 회장의 판단이 중요하게 작용했다는 평가다. 국내 최대 사모펀드로 금융사 인수·운영 경험이 있는 MBK파트너스와 향후 비은행부문을 강화하고자 하는 손 회장의 이해관계가 맞아떨어졌던 셈이다. 이에 MBK파트너스와 우리은행은 롯데카드 지분을 각각 60%와 20%씩 인수하고 나머지 20%는 롯데그룹이 보유하는 인수구조를 짰다. 롯데카드의 몸값이 1조5000억원 수준으로 추산되는 만큼 우리은행은 인수금융을 통해 약 3000억원 안팎을 투자함으로써 향후 경영원 인수를 도모할 수 있게 됐다. 우리은행 측은 “우선매수권 같은 옵션이 달리지 않은 단순한 지분투자 개념”이라고 선을 긋고 있지만 시장에서는 우리금융이 중장기적으로 롯데카드 인수를 염두에 둔 것이란 해석이 지배적이다.

IB업계 관계자는 “M&A 생각이 없다면 카드사업부가 있는 우리은행이 왜 경쟁자인 롯데카드 인수전에 돈을 댔겠느냐”고 되물었다. 나중에 롯데카드를 사서 우리카드와 합치려는 계획을 세워두고 인수전에 뛰어들었다는 얘기다.

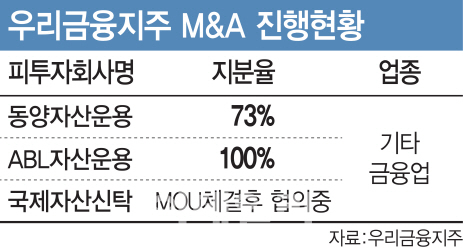

사실 롯데카드는 올초만해도 손 회장의 머릿속에 없던 회사다. 올해 금융지주사로 전환한 우리금융은 빅 딜(Big deal)보다 ‘스몰 딜(Small deal)’에 집중하기로 했다. 지주사로 전환하면서 어수선한 내부를 정비해야 하고 직후 1년간은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 규제 탓에 큰돈을 쏠 상황도 안됐기 때문이다. 은행의 자회사인 우리종금과 우리카드를 금융지주의 자회사로 편입하고 동양자산운용과 ABL자산운용, 국제자산신탁을 비롯한 작은 금융회사를 사들이는 데 집중해왔다.

롯데카드라는 매력적인 회사가 매물로 등장하고 경쟁사인 하나금융그룹이 유력한 인수후보로 부상하면서 손 회장의 마음이 달라졌다는 게 금융권의 해석이다. 우리금융이 롯데카드를 사들여 우리카드를 합치면 카드부문이 순위를 한번에 상위권을 끌어올려 비은행부문을 강화할 수 있고 3위 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 하나금융그룹을 견제하는 ‘일석이조’의 효과가 있기 때문이다. 실무진이 거래에 참여하는 쪽으로 보고 하자 손 회장도 흔쾌히 수락한 것으로 알려졌다.

손 회장으로서도 회장과 행장을 겸임하는 1년 동안 가시적성과를 보여줘야 하는데 M&A만 결과물도 없다. 짧은 기간 금융지주회사의 틀을 갖출 수 있기 때문이다. 올해 중 우리은행의 자회사로 남은 우리카드와 우리종금을 자회사로 편입하고 올 7월 이후에는 아주캐피탈과 그 100% 자회사인 아주저축은행을 자회사로 전환할 수 있다. 여기에 롯데카드까지 확보한다면 다른 금융지주회사와 비교해도 손색이 없는 구조다.

하지만 현실적으로 1조5000억원짜리 롯데카드를 나홀로 인수하기에는 총알이 넉넉지 않고 임기가 1년인 손 회장이 이를 결정하기에는 부담이 클 수밖에 없다. 그래서 일단 MBK파트너스와 손을 잡고 롯데카드 인수전에 참여한 뒤 상황을 봐가며 독자 인수가능성을 남겨두는 게 가장 현실적인 베팅이라는 것이다. 은행권의 고위임원은 “MBK파트너스 입장에서는 인수부담도 줄이고 잠재 인수후보자를 확보해두는 장점이 있고 우리금융으로서도 얻을 게 많은 거래”라며 “서로 남는 장사라고 판단했을 것”이라고 말했다.

우리금융이 금융사 M&A에 적극적인 모습을 보이면서 당분간 IB업계에서는 손 회장의 행보에 주목할 것으로 보인다. 자본 여력이 생기는 내년부터는 보험사와 증권사 등으로 M&A 범위를 넓혀 다른 금융회사와 진검승부가 가능한 구조이기 때문이다.

다만 일부에서는 과속에 대한 우려도 내놓고 있다. 성과를 의식해 지나친 속도전에 나섰다가 두고두고 부담으로 작용할 수 있다는 것이다. 은행권 관계자는 “우리금융이 금융포트폴리오를 제대로 구축하려면 당분간 추가적인 M&A가 더 필요할 것”이라면서 “꼭 필요하고 가격적으로 합리적인 매물을 선택하는 게 관건”이라고 말했다.

![“지적장애 동생이 실종됐어요”…믿었던 친형의 배신 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070200001t.jpg)

![中 육상 여신, '외모 치장' 일축…100m 허들 최고 기록 경신[중국나라]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/07/PS24070100828t.jpg)