바이오 소부장은 바이오 의약품을 만들기 위한 연구개발과 제조, 생산, 서비스 단계에 활용되는 소재와 부품, 장비를 뜻한다. 세포 배양을 위한 배지부터 생산에 필요하는 펌프, 압축기, 여과기, 바이오 리액터 등이 포함된다.

6일 정부와 관련 업계에 따르면 산업통상자원부는 올해 상반기에 백신 바이오 소부장 국산화를 위한 로드맵을 발표할 예정이다. 정부 관계자는 “지금까지 단기적으로 사업 발굴을 통해 (국산화를) 했다면 중장기 전략을 수립하고, 사업을 기획하기 위한 로드맵을 상반기중 발표할 예정”이라고 밝혔다.

국산화 도전·개발·납품 사례 등장

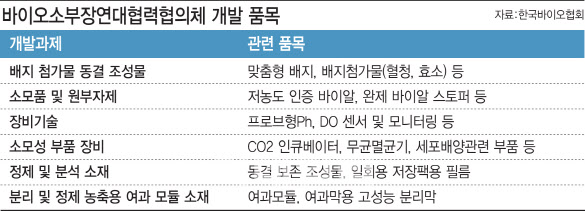

바이오 소부장 국산화를 지원하려는 정부의 시도는 이번이 처음은 아니다. 지난 2020년 정부와 한국바이오협회는 국내 바이오 소부장 산업 생태계를 구축하고 자체 기술력 강화를 위해 ‘바이오소부장 연대협력협의체’를 출범했다. 정부는 2024년까지 4년동안 총 849억원을 투입해 16개 핵심 품목에 대해서는 국산화를 위한 기술 개발도 지원키로 했다.

이후 일부 성과도 있었다. 지금까지 세포 배양을 위한 배지는 모두 해외 수입에 의존해왔는데 아미코젠(092040)이 국산화에 도전했다. 인천 송도에 공장을 지난해 3월 착공에 들어가 6월부터 본격적으로 건설에 돌입했다.

|

업계에 따르면 이 밖에도 일회용 세포배양백을 이셀이 연구개발용으로 셀트리온에 납품 계약을 맺기도 했다. 또 셀세이프가 의약품 생산과정에서 발생하는 오염원인 마이코플라즈마를 측정하는 진단도구를 개발해 GC셀에 납품하기도 했다.

수입 비중 여전히 높아…중장기 계획 나온다

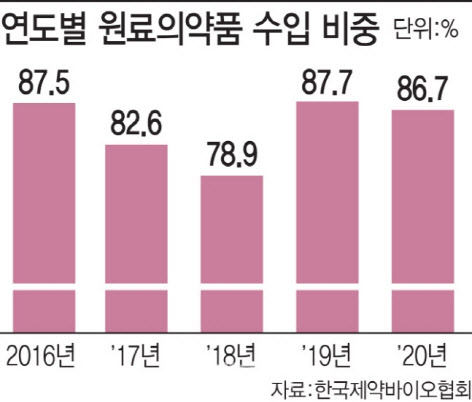

하지만 여전히 갈길이 멀다는 지적도 나온다. 단기 성공 사례는 등장했지만 국내에서 발생하는 수요의 90% 가까이 해외에서 들여오고 있어서다. 식품의약품안전처에 따르면 지난 2020년 원료의약품 수입 비중은 86.7%로 집계됐다. 소부장으로 범위를 넓히면 이 수치는 더욱 높아진다. 업계는 지난해 소부장 해외 의존도가 92%에 달한 것으로 파악하고 있다. 업계 관계자는 “아직 발등에 불이 떨어지지 않은 것”이라며 “특정 품목이 부족하면 수차례 걸쳐 대응책을 마련하고 땜질식으로 대처하는 것에 그치고 있다”며 보다 중장기적인 대응의 부재를 꼬집었다.

|

물론 처음부터 함께 하는 것도 쉽지 않다. CMO 중심으로 성장한 국내 바이오 특성상, 글로벌 빅파마 고객사의 요구 조건에 따라서 소부장을 구입해야 하는 한계도 있다. 이 밖에도 △개발 및 품질관리를 위한 인프라·전문인력 부족 △중견기업 이상의 소부장 기업 부재 등이 해외 의존도를 높이는 원인으로 꼽힌다.

올해 상반기에 발표될 예정인 백신 바이오 소부장 국산화 로드맵은 일본의 화이트리스트 이후로 빠르게 준비해왔던 지원방안을 다시 정리하는 차원도 있다. 정부 관계자는 “현재 초안 작업을 마무리 하는 단계”라며 “일본의 화이트리스트 이후 나온 대책이 1단계였다면, 이제는 2030년까지 백신과 바이오 분야 소부장을 어떻게 발전시켜나갈 것인지에 대한 계획이다. 업계와 기존 위원회 등과 소통하면서 진행하는 것이 원칙이다. 의견수렴을 거쳐서 발표할 것”이라고 말했다.

“국산 소부장 사용하면 인센티브 제공도 고려해야”

업계에서는 국산화된 소부장이 세계 시장에도 통용될만큼의 공신력을 확보할 수 있도록 지원해야 한다고 짚었다. 국내 시장 뿐만 아니라 세계 시장을 지향해야 한다는 설명이다. 엄승인 한국제약바이오협회 상무는 “기업들이 국산화한 소부장 품목을 활용해 해외에 진출하려면 감내해야 하는 부분들이 더욱 많아진다. 이에 대한 실효성있는 지원이 이뤄져야 소부장 자급률 확대와 산업 성장이 가능할 것”이라며 “기업 차원에서는 국산화된 품목을 사용하는 것에 대한 인센티브 등 동기부여가 이뤄져야 한다”고 설명했다.

바이오소부장 연대협력협의체 차원에서도 새로운 소부장 기술수요를 지속 발굴 중이다. 협의체 관계자는 “이미 삼성바이오에피스와 같은 대기업이 상시적으로 국내 소부장에 대한 테스트를 지원해주는 프로그램을 상시 가동하고 있다”며 “수요기업들이 더욱 많이 참여할 수 있도록 홍보와 네트워킹 활동을 강화할 계획”이라고 말했다.

|

![인스타요? 이젠 구식이죠…찐친들만 모인다는 SNS '로켓'[잇:써봐]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062200056t.jpg)

![돈 없어 먹는 집밥 질린다, 질려…'깜짝 레시피' 열광하는 미국인들[食세계]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062200217t.jpg)