|

현재 국산 맥주는 제조원가에 이윤·판매관리비를 더한 출고가를 기준으로 세금을 매기는데 비해, 관세를 포함한 수입 신고가가 과세표준인 수입 맥주의 경우 결과적으로 세금을 덜 매기게 돼 역차별을 당하고 있다는 불만이 끊이질 않았다. 이에 따라 형평성 차원에서 과세 체계를 알코올 함량이나 술의 부피·용량을 기준으로 매기는 종량세로 바꿔야 한다는 지적이 나왔었다.

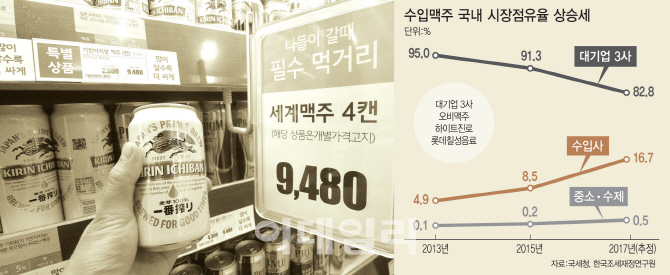

◇수입 맥주 ‘승승장구’…연평균 성장률 37%

국내 맥주 시장에서 압도적인 비중을 차지해 온 대기업 3사(OB맥주·하이트진로·롯데칠성음료)의 시장점유율(출고량 기준)은 최근 하향 곡선을 그리고 있다. 지난해 기준 82.8%로 2013년 95.0%에 비해 12.2%포인트 감소했다. 반면 수입 맥주의 지난해 시장점유율은 16.7%로, 2013년부터 연평균 37%의 성장률을 보이고 있다.

업계에선 수입 맥주가 이처럼 급성장할 수 있었던 건 낮은 세금 덕분이라고 입을 모은다. ‘4캔에 1만원’ 등 대대적인 마케팅이 성공을 거두면서 편의점·대형마트 등 가정용 유통채널을 중심으로 판매가 급증했기 때문이다.

이에 따라 국세청 등 과세당국이 과세체계 개선 필요성을 건의했다. 기획재정부 산하 연구기관인 한국조세재정연구원도 지난 10일 공청회를 열어 종량제 전환 필요성을 인정했다.

하지만 “조세 형평 측면과 함께 소비자 후생도 모두 봐야 한다”는 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 발언 이후 개편 논의는 수면 아래로 가라앉았다. 농산물, 외식비, 기름값 등 물가 상승이 전방위로 확산하고 있는 가운데, 정부가 소비자 부담이 늘어날 것을 우려한 때문으로 보인다.

종량세 전환에 신중한 태도를 보인 김 부총리는 “세금을 올리면 일상에 시달린 뒤 집에 가서 맥주 한 잔 마시는 서민들에게 수용성이 떨어질 수 있다”고 밝히기도 했다.

◇국내 업계, 발포주 시장 확대 등 돌파구 마련 나서

과세체계 개편이 끝내 무산되면서 국내 맥주업계는 발포주 시장 확대 등 돌파구 마련에 나섰다. 발포주란 맥아 비율을 줄여 부과되는 세금을 맥주보다 낮게 만드는 방식으로 가격 경쟁력을 높인 맥주 대용품이다. 주세법상 맥주가 아닌 기타주류로 분류돼 일반 맥주(주세율 72%)보다 낮은 30%의 주세율을 적용받는다.

국내에선 지난해 4월 하이트진로가 ‘필라이트’를 처음 선보이면서 시장의 막을 올렸다. 필라이트는 맥주와 비슷한 맛을 내면서도 가격은 355㎖ 캔 기준 맥주보다 40% 이상 싼 717원에 불과해 선풍적인 인기를 끌었다. 하이트진로에 따르면 출시 후 1년 만에 2억캔이 넘게 팔린 것으로 집계됐다.

발포주 시장이 커지면서 오비맥주도 이르면 올 연말, 늦어도 이듬해 발포주를 생산하기로 방침을 정한 것으로 알려졌다. 오비맥주 관계자는 “가정용 4.5도짜리 발포주를 생산하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

종량세 도입을 촉구해 온 수제 맥주 업계는 국내 수제 맥주 산업이 후퇴할 수밖에 없을 것이라며 아쉬움을 토로했다.

한국수제맥주협회 관계자는 “종량세 도입 목적은 공정하고 합리적인 조세 제도를 확립해 다양하고 품질 좋은 맥주를 만드는 환경을 만들자는 것”이라며 “‘1만원에 4캔’이 사라진다는 것과 증세 프레임으로 흘러가 소비자들과의 오해가 생긴 것 같다”고 말했다.

이 관계자는 “1% 정도 시장점유율을 차지한 수제 맥주업체가 5000명에 달하는 종사자들을 고용하고 있는 상황”이라며 “종량세 도입 시 주세 부담완화로 기대할 수 있었던 고용창출 여력이 줄어들 수밖에 없다”고 덧붙였다.

![벽에 던져져 숨진 세살 아기…30대 남성은 왜 그랬을까[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062700001t.jpg)