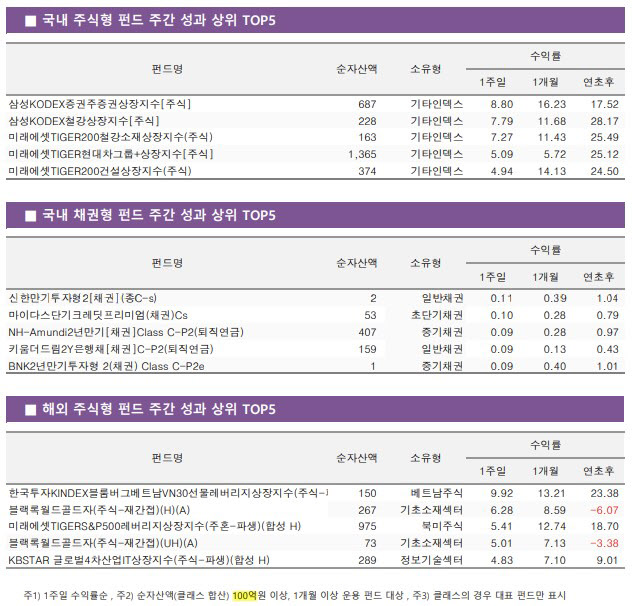

11일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상(이하 동일 기준)인 국내 주식형 펀드 중 주간 수익률(4월 5일~4월 9일) 1위를 차지한 상품은 ‘삼성KODEX증권주증권상장지수(주식)’이었다. 주간 수익률 8.80%를 기록했다. ‘삼성KODEX철강상장지수(주식)’(7.79%), ‘미래에셋TIGER200철강소재상장지수(주식)’(7.27%) 등이 그 뒤를 이었다.

코로나19 백신 보급 확대 속 경제 정상화 국면에서 경기 민감주로 꼽히는 철강을 기초 소재로 하는 관련 산업 기대감에 따른 것으로 보인다. 중국 정부의 감산 정책도 관련주에 호재다. 중국은 최근 탄소 저감을 위해 현지 기업들의 철강 생산 규제에 나섰다. 철강 생산량이 줄어들면 가격 상승을 기대할 수 있다.

|

해외 주식형 펀드의 평균 주간 수익률은 1.82% 상승을 기록했다. 국가별로는 북미주식이 2.74%로 가장 많이 올랐고, 이어 아시아태평양주식이 1.57%로 높은 수익률을 기록했다. 러시아주식은 3%대 하락했다. 섹터별 펀드에서는 기초소재섹터가 3.98% 상승하며 선방했다. 개별 상품 중에서는 ‘한국투자KINDEX블룸버그베트남VN30선물레버리지상장지수’가 주간 수익률 9.92%로 가장 우수한 성적을 보였다.

한주간 글로벌 주요 증시는 상승세를 보였다. 다우 종합지수는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 완화적 통화정책 기조 유지 기대감과 경제활동 재개 전망에 성장주·기술주 중심으로 상승을 보였다. 닛케이225지수는 코로나19 확진자 증가 속에 경기회복 투자 심리가 개선되며 상승을 보였다. 유로스톡 50은 미 연준의 완화적 통화정책 기조 재확인에 상승했다. 상해 종합지수는 공급 부족 및 원자재 가격 상승에 철강, 비철금속 업종 중심의 강세를 보였다.

한 주간 국내 채권형 펀드는 0.03% 손실을 냈다. 한 주간 국내 채권시장은 3년물을 제외하고 하락세를 보였으며, 채권형 펀드는 상승세를 보였다. 조기 긴축 전환 우려가 과도했다는 인식에 글로벌 국채금리가 하락하면서 국고채 금리도 하락세로 이어졌다. 코로나19 재확산세가 안전자산 선호 증가로 이어지는 모습도 나타났다. 개별 상품 중에선 ‘신한만기투자형2[채권](종C-s)’가 0.11% 수익률로 국내 채권형 펀드 주간 성과 1위를 차지했다.

|

주식형펀드의 설정액은 1155억원 증가한 20조888억원, 순자산액은 1647억원 감소한 26조8999억원으로 집계됐다. 채권형 펀드의 설정액은 3147억원 감소한 23조1653억원, 순자산액은 3585억원 감소한 23조 6899억원으로 나타났다.

공모 해외펀드(역외펀드 제외) 설정액은 26조6367억원 증가한 255조9504억원으로 집계됐다. 해외주식형 펀드의 설정액은 762억원 증가한 20조1536억원이었다. 해외채권형 펀드의 설정액은 187억원 감소했고, 해외부동산형 펀드 설정액은 22억원 증가했다. 해외주식혼합형 펀드의 설정액은 22억원 감소했다.

![벽에 던져져 숨진 세살 아기…30대 남성은 왜 그랬을까[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062700001t.jpg)