|

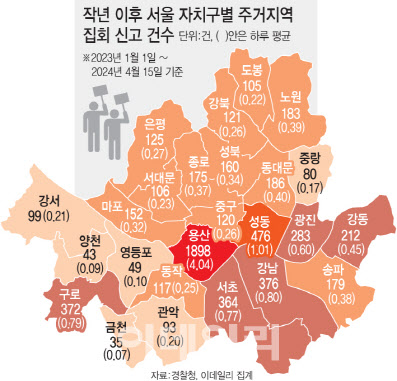

4일 이데일리가 서울 내 집회·시위가 빈발하는 주거지역과 학교 앞 등을 방문한 결과 해당 지역에 사는 주민들은 소음 등 피해로 고통을 호소하고 있었다. 주거지역은 법적으로 엄연히 ‘양호한 주거 환경을 보호하기 위해 필요한 지역’으로 구분돼 있지만 현실은 그렇지 못한 것이다. 국민의 기본권 중 하나인 ‘집회·결사의 자유’가 누구도 건드릴 수 없는 권력이 돼 골목길까지 침투하고 있어서다. 표현의 자유가 비대해진 사이 안락하고 만족스러운 삶을 추구할 수 있다는 기본권 중 하나인 ‘행복추구권’은 쪼그라든 셈이다.

서울 주거지역 집회 중 상당수를 차지하는 용산구, 고급 주택가의 경우 이러한 고통이 일상이 되고 있다. 서울 용산구의 고급 주거지역에서 일하는 한 경비원은 집회 확성기를 사용할 때면 소음에 고통스러워 하는 주민을 목격한다고 전했다. 그는 “주변에서 (집회의 소음이) 들릴 때도 있고 안 들릴 때도 있지만 확성기를 쓰면 좀 시끄러운 편”이라면서 “주변 거주민들도 시위 때문에 시끄럽다는 반응을 자주 목격 한다”고 말했다.

|

상인들 역시 피로감을 호소하긴 마찬가지다. 실제 1년간 집회가 이어지고 있는 구로구 한 교회 앞 일대에서 농수산물을 판매하는 가게 주인인 50대 남성 이현동(가명)씨는 집회가 열리는 날이면 매출이 떨어진다고 울상을 지었다. 좁은 골목길에 시위자들로 붐비다 보니 가게 입구 한쪽을 막을 수밖에 없다는 것이다. 이씨는 “손님들하고 대화가 들리지 않을 정도로 소음이 크기도 하고 입구를 막다 보니 창고에서 물건을 꺼내오기조차 힘든 상황”이라고 말했다. 인근 한의원의 상황도 다르지 않다. 30대 조무사 조현정(가명)씨는 “골목길에 한꺼번에 시위자들이 몰리다 보니 손님들이 주차할 공간을 이용할 수 없어 불편을 호소한다”고 말했다.

보호받아야 할 장애인·학생도 집회에 ‘위협’…경찰도 ‘난색’

주거지역 집회로 인해 사회의 보호를 받아야 하는 이들이 불편을 겪는 경우도 허다했다. 마포장애인복지회관 마포점자 도서실에서 도서실장으로 일하고 있는 시각장애인 50대 김옥숙씨는 시각장애인들이 시위의 소음 때문에 사고 위험에 노출돼 있다고 전했다. 김씨는 “시각장애인들은 소리로만 듣고 움직이는데 과도한 소음이 발생하면 길거리를 지나다닐 때 옆에 지팡이 소리가 안 들리는 등 소리로 사물을 인지할 수 없어 자동차에 부딪히거나 차도로 걷게 되는 위험이 있다”고 토로했다.

|

이에 대해 민원이 빗발치지만 경찰들도 제대로 관리하지 못하는 것은 매한가지다. 서울 마포구에 거주하는 원모(29)씨는 “소음 때문에 민원을 넣어도 시위 당사자들이 데시벨 규정을 피해서 사각지대를 이용하기 때문에 별 효과가 없다”면서 “경찰이 왔을 때 잠깐 조용해졌다가 다시 시끄러워지는 경우가 대다수”라고 전했다.

하지만 경찰 역시 이를 관리할 만한 구체적 제도가 없어 어려움을 겪고 있다. 한 현장 경찰은 “두 집단이 갈라져 시위하는 경우 소음이 이중 소음으로 잡혀서 소음 측정이 어렵다”면서 “지역 주민이 힘들어한다면서 소음을 낮춰달라고 요구하고 있는 상황”이라고 했다. 또 다른 경찰은 “시위하는데 경찰관이 가서 뭘 할 수는 없다”면서 “민원신고가 들어오면 출동을 하고 소리가 크다고 하면 소음기로 측정하는 정도의 조치가 가능하다. 소음 측정 후 정도가 크면 대표자에게 전달하는 방식으로 대응할 수밖에 없다”고 했다.

!['기업가치 4000억' 백종원의 살맛나는 아파트 [누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062300040t.jpg)