■서울지역 집회 신고 5만여건 전수분석 해보니

신고 집회 중 12%는 주거지역, 하루 13건꼴

주요인사 거주지역, 학교·교회 앞 집회 빈발

`주거지역 규제` 입법안, 결국 휴지통에

[이데일리 박기주 황병서 기자] “여름에 창문도 못 열었어요. 사람 사는 데서 정말 왜 이러는 거죠.”

서울 구로구에 사는 한 모녀의 하소연이다. 이들은 지난해 여름부터 동네 교회 앞에서 1년 넘게 벌어지고 있는 집회 소음으로 고통을 받고 있다고 토로했다. 상인들 역시 피로감을 호소하긴 마찬가지다. 교회 주변에서 농수산물을 판매하는 가게 주인인 50대 남성 이현동(가명)씨는 집회가 열리는 날이면 매출이 떨어진다고 울상을 지었다. 좁은 골목길에 시위자들로 붐비다 보니 가게 입구 한쪽을 막을 수밖에 없다는 것이다.

| | 4일 오전 11시께 서울 구로구 오류동의 한 교회 앞 골목길에는 시위자들로 붐볐다. (사진=김한영 수습기자) |

|

우리 집 앞 골목길이 ‘표현의 자유’라는 명분으로 포장한 집회·시위에 위협받고 있다. 일반 시민이 살기에 적합한 환경을 조성하기 위해 법적으로 ‘주거지역’이라는 구분이 돼 있지만 집회는 누구도 건드릴 수 없는 무소불위의 권력처럼 골목길까지 침투하고 있어서다. 표현의 자유가 쾌적한 주거를 누릴 ‘행복추구권’을 침해하고 있는 셈이다. 이를 제지할 경찰들도 명확한 법적 근거가 없어 현장 관리에 애를 먹고 있다.

| | (이미지=문승용 기자) |

|

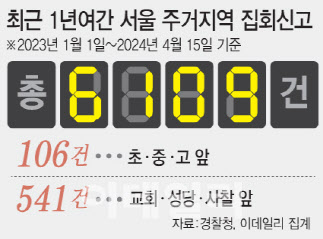

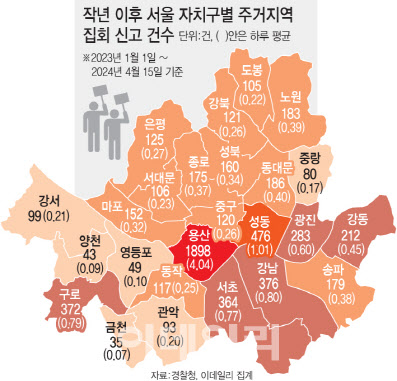

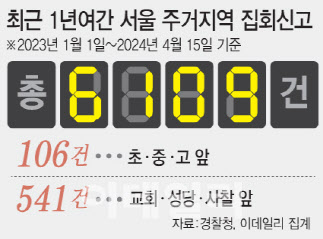

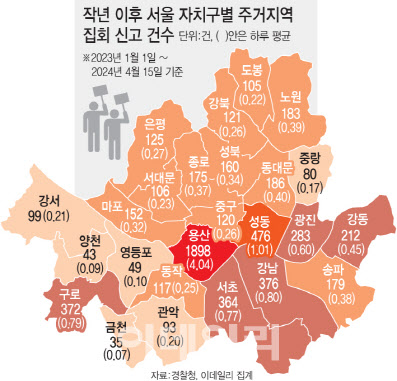

4일 이데일리가 지난해 1월 1일부터 올해 4월 15일까지 경찰에 신고된 서울지역 집회신고 5만 642건을 전수분석한 결과 무려 6109건(약 12%)이 주거지역(전용·일반·준주거지역)에서 진행된 것으로 확인됐다. 하루 13건꼴이다. 이는 정부·공공기관 앞 집회를 비롯해 비교적 공공성을 띠는 것으로 여겨지는 주요 기업 앞이나 공원·지하철역 출구 등 공간은 제외한 숫자다. 즉, 사람들이 사는 곳에서 늘 집회가 벌어지고 있다는 뜻이다.

신고된 사례를 구역별로 구분해 보면 주거지역 집회의 특징이 확연히 드러난다. 특히 용산구의 경우 이 기간 주거지역 집회 중 3분의 1(1898건)이 집중됐다. 정부를 대통령실 앞 등 주요 기관을 제외한 숫자인데도 용산구에 유독 집회가 몰리는 이유는 주요 재계 인사와 지도층이 거주하는 곳이기 때문으로 해석된다. 실제 이재용 삼성전자 회장의 자택 앞을 비롯해 고급 주거지역인 나인원한남, 한남더힐 등 앞에서는 거의 매일 집회가 벌어지고 있다. 강남구(376건)와 서초구(364건)의 골목도 비슷한 상황이다. 교회나 성당·사찰 등 종교시설 앞에서 진행되는 집회도 무려 541건에 달한다. 심지어 학생들의 충분한 학습권이 보장돼야 하는 초·중·고등학교 앞에서 열린 집회도 106건으로 조사됐다.

상황이 이렇자 전문가들은 일반 시민의 평온권·학습권 등을 확보할 수 있는 구체적인 제도적 장치가 필요하다는 목소리를 내고 있다. 21대 국회 역시 국민들의 피해를 해소하기 위해 주거지역 집회에 대한 규제를 강화하는 법안을 7건 발의됐다. 하지만 이 법안들은 논의 조차 되지 못한채 모두 폐기됐다. 관련 법안을 발의했던 윤재옥 국민의힘 의원은 “국회의 직무유기”라고 비판하며 22대 국회에서 다시 관련법을 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.

| | (이미지=문승용 기자) |

|

!['기업가치 4000억' 백종원의 살맛나는 아파트 [누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062300040t.jpg)