|

미국보다 늦은 韓 신재생 발전

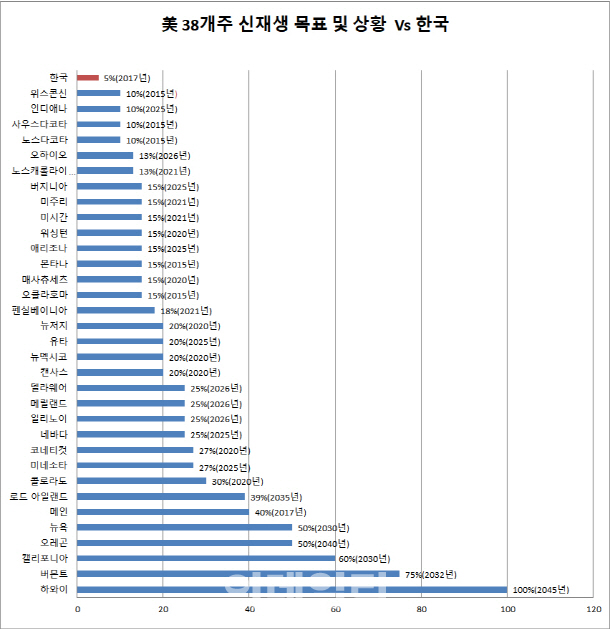

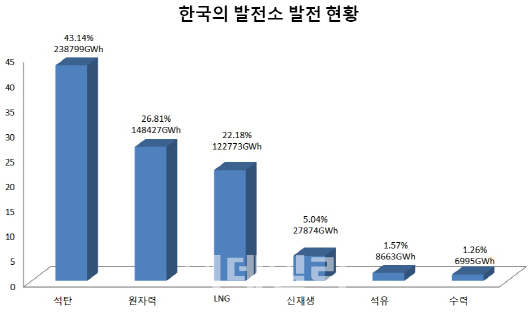

미국의 주정부와 비교하면 한국이 뒤처진 건 사실이다. 한전에 따르면 지난해 한국의 발전 비율은 석탄화력이 43.14%(23만8799GWh), 원자력이 26.81%(14만8427GWh)였다. 신재생 발전 비율은 5.04%(2만7874GWh)에 그쳤다. 문재인정부는 2030년까지 태양광·풍력 등 신재생 발전 비율을 20%까지 올릴 계획이다.

반면 미국은 18개주가 한국보다 높은 신재생 목표치를 설정했다. 15개 주 목표치는 한국과 비슷하지만 목표 시점이 한국보다 빨랐다. 일례로 하와이는 2045년에 100%, 버몬트는 2032년에 75%, 캘리포니아는 2030년에 60%, 뉴욕은 2030년에 50%를 신재생 발전으로 할 예정이다. 캘리포니아는 이산화탄소 배출이 없는 클린 에너지(신재생+수력+원전) 비율을 2045년까지 100%로 올릴 계획이다.

현재 한국의 신재생 발전 비율과 비슷한 곳은 텍사스(신재생 목표치 5%, 2015년 기준) 정도다. 석유 등 화석연료 자원이 풍부하기 때문에 신재생을 확대할 요인이 적은 셈이다. 한국은 석유·가스·석탄·우라늄 등 발전소 연료를 모두 수입해 쓰고 있다. 국무조정실 신산업 규제혁신위원회 에너지·신소재 분과위원장인 김희집 서울대 객원교수는 “언제까지 해외의 비싼 석유·가스에 계속 의존할 것인가”라고 반문했다.

“신재생 확대 배경은 정책·제도”

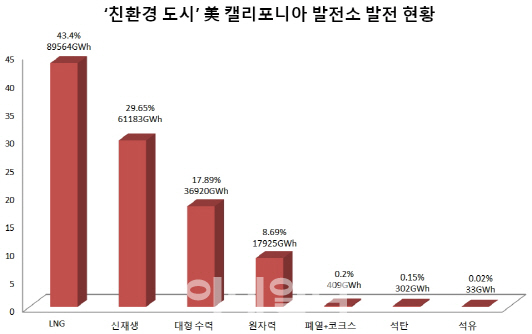

그렇다면 미국은 좋은 기후, 넓은 국토 때문에 신재생이 이렇게 늘었을까. 미국에서 만난 전력 관계자들은 “그것보단 정책·제도 영향”이라고 지적했다. 캘리포니아는 2001년 대정전 이후 화석연료에 의존한 발전 체제를 개편했다. 이어 주정부 최초로 대규모 재생에너지 보급정책(RPS)를 수립했다.

캘리포니아 시장 점유율 1위 전력회사인 PG&E의 산다 번스 수석(Sanda Burns Prinsipal)은 “신재생 확대의 배경은 RPS 제도 때문”이라고 지적했다. 캘리포니아는 RPS 제도에 따라 2020년까지 발전량의 33%를 신재생에서 충당해야 한다. 올해 한국의 RPS 목표치(5%)보다 6배를 넘는 수준이다. 캘리포니아가 투자세액공제(ITC), 보조금 등 각종 인센티브를 제공한 것도 신재생 활성화에 밑거름이 됐다.

실리콘밸리 기업인 크로커스에너지의 다니엘 J 림 최고운영책임자(COO)는 “하와이는 지역 특성상 기존 방식에 발전의 한계가 있었다”며 “뉴욕은 2012년에 발생한 허리케인 샌디로 인한 정전사고 및 재해 이후 적극적으로 신재생 분산전원 정책을 시행 중”이라고 설명했다. 최근 대만은 정전 사고가 일어난 뒤 탈원전 수정에 나섰다. 이는 똑같은 정전 사고에도 정책적 판단에 따라 에너지 정책이 달라질 수 있는 셈이다.

다만 미 싱크탱크 아틀란틱 카운슬의 로버트 이콜드(Robert F. Ichord) 선임 연구원은 “한국은 태양력이 미국보다 충분치 않고 신재생 가격도 미국보다 높은 수준”이라며 “한국이 독일처럼 신재생 에너지를 확대할 가능성은 있지만, 전기료 부담을 고려하면 현재로선 신재생을 받쳐줄 석탄이나 원전 등 백업 발전이 필요하다”고 지적했다.

미국 핵 전문가인 케네스 루옹고(Kenneth Luongo) PGS(Partnership for Global Security) 대표는 “원전을 없애면 이산화탄소 배출량이 올라간다. 러시아·중국이 공격적으로 원전을 짓는 상황에서 원전 기술을 혁신하는 게 필요하다”며 “재생 에너지를 확대하되 원전과 함께 가는 방안을 고민해야 한다”고 주문했다.

|

|

|

|