|

이들 ETF는 LG화학(051910), SK이노베이션(096770), S-Oil, 한화솔루션(009830) 등을 비중 상위 종목으로 담고 있다. 이중 주간 수익률이 가장 높은 종목은 SK이노베이션으로 10% 넘게 올랐다. 국제유가는 3개월 만에 최고치로 폭등, 배럴당 120달러대를 이어가고 있다. 중국이 코로나19 봉쇄를 풀면 수요가 커져 유가가 더 뛸 수 있다는 관측도 나오고 있다.

이에 관련 업종의 실적 기대치도 커지고 있다. 한국투자증권에 따르면 한국 기업 올해 연간 영업이익 컨센서스는 0.08% 상향 조정됐다. 일부 전기전자 업종이 매크로 불확실성에 하향 조정된 가운데 에너지와 산업재 등 업종을 중심으로 이익 추정치가 오른 것으로 나타났다.

서정훈 삼성증권 연구원은 “원자재와 여타 중간재 가격이 고공행진을 하고 있는 것은 명백한 사실인 만큼, 가격을 전가할 수 있는 기업은 당연히 주목 대상이 된다”며 “정유, 화학 등 시클리컬 유형이 그 예로, 전통적으로 중국 경기 사이클과 깊은 상관성을 보여온 업종이기도 하다”고 말했다.

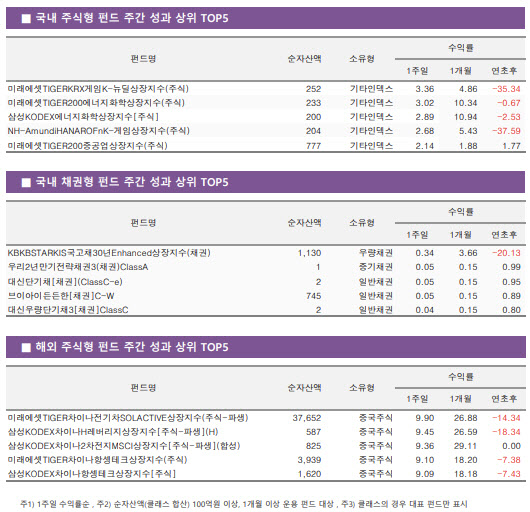

전체 국내 주식형 펀드 수익률은 한 주간 -1.32%를 기록했다. 이 기간 코스피는 미국의 물가 지표 경계와 긴축 불안으로 미 국채금리가 상승, 외국인과 기관의 매도세가 짙어지면서 하락했다. 경제협력개발기구(OECD)의 전세계 경제성장률 전망 하향, 국내 선물·옵션 만기일 도래 또한 악재로 작용했다. 코스닥 또한 고용 호조에 따른 미국의 긴축 강화로 투자심리가 위축되면서 하락했다.

해외 주식형 펀드 평균 주간 수익률은 2.49%를 기록했다. 국가별로는 중국이 6.65%로 가장 많이 상승했다. 섹터별 펀드에선 기초소재가 2.55%로 상승폭이 가장 컸다. 개별 상품 중에서는 ‘미래에셋TIGER차이나전기차SOLACTIVE상장지수(주식-파생)’이 9.90%의 수익률로 가장 우수한 성적을 나타냈다.

|

주간 국내 채권금리는 상승세를 기록했다. 미 고용시장의 견조한 회복세에 따른 긴축 강화 우려에 글로벌 금리가 상승하면서 국채금리도 덩달아 상승했다. 유가 급등 또한 채권 시장에 약세로 작용했으나, 한국은행 통화신용보고서 발표 이후 한은은 빅스텝보다는 25bp 인상이 적절하다는 발언을 내놓으면서 중단기물 중심의 강세 전환으로 혼조세를 보이기도 했다.

자금 흐름을 살펴보면 국내공모 펀드 설정액은 한 주간 2조2581억원 증가한 231조2103억원, 순자산액은 7705억원 증가한 246조9466억원을 기록했다. 주식형펀드의 설정액은 358억원 증가한 21조1129억원, 순자산액은 3098억원 감소한 25조1638억원으로 나타났다. 채권형 펀드의 설정액은 1199억원 감소한 20조4430억원, 순자산액은 1328억원 감소한 20조2031억원으로 나타났다.

해외주식형 펀드의 설정액은 473억원 증가한 21조7355억원으로 집계됐다. 해외채권형 펀드의 설정액은 187억원 감소했으며, 해외부동산형 펀드의 설정액은 81억원 증가했다.

![[단독]대출 74%가 담보·보증대출…위험 피하는 은행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100154t.jpg)

![퍼렇게 질린 뉴욕증시, 나스닥 2.8%↓…‘MS·메타 과도한 AI투자?[월스트리트in]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100322t.jpg)

![이번 '이부진 백'도 '조용한 럭셔리'[누구템]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100102t.jpg)

![남은 건 1㎝ 지문뿐…‘용의자 무죄'에 또 미궁 빠진 살인사건 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100001t.jpg)