주중 대사관까지 발 벗고 나섰다. 중국 국영 최대 건설사인 중국건축고분유한공사(CSCEC), 중국 국영 최대 여행사인 홍콩중국여행유한공사(CTS)를 모시기 위해서다. 이들이 테마파크 사업 우선 협상 대상인 ‘USK 컨소시엄’ 자본금의 24% 정도를 투자했다. 강성귀 수자원공사 테마파크사업단장은 “중국 기업 참여가 사업을 재추진하는 마중물 역할을 했다”며 “중국 업체의 투자 지분을 더 늘릴 계획”이라고 말했다.

중국 자본의 국내 부동산시장 진출 바람이 거세다. 수출을 바탕으로 대륙에 쌓인 막대한 ‘차이나 머니’가 제2의 내수 시장 격인 이웃 한국으로 흘러들고 있는 것이다.

|

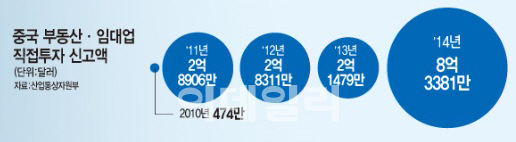

3일 산업통상자원부에 따르면 중국의 국내 부동산·임대업 FDI(외국인 직접투자) 신고 금액은 2014년 8억 3382만 달러에 달했다. 1년 전보다 네 배가량 급증한 것으로, 역대 최대 금액이다. 중국 기업이 국내에서 복합 리조트 개발 등을 추진하겠다며 신고한 순수 중국 자본 투자액이 1조 400억원 정도라는 뜻이다. 신고 건수도 109건으로 전년의 곱절 수준이었다.

지난해에도 중국의 부동산·임대 FDI 신고액은 3분기까지 8869억 달러(31건)를 기록했다. 심교언 건국대 부동산학과 교수는 “한국은 중국과 지리적으로 가깝고 외국인 투자 제도도 다른 동남아 국가보다 우호적인 편”이라며 “이런 이점 때문에 중국 자본이 국내 부동산 개발 사업 등에 속속 뛰어들고 있다”고 말했다.

2008년 금융위기 이후 위축된 국내 개발 시장에서는 중국 기업이 이미 큰손 역할을 톡톡히 하고 있다.

2012년 중단된 서울 마포구 상암동 DMC(디지털미디어시티) 내 랜드마크 빌딩 개발 사업을 재개한 계기도 중국이다. 예전 사업자가 땅값을 못 내 계약이 해지된 상황에서 중국 최대 부동산 개발 업체인 뤼디(綠地)그룹이 용지 유치전에 뛰어든 것이다. 이달 용지 입찰 마감을 앞두고 뤼디 뿐 아니라 다른 중국 업체도 투자 입질을 하고 있다. 서울시 관계자는 “중국 대형 건설사가 적극적인 투자 의향을 보이고 있다”고 말했다.

지난달 중순 포항시청에서는 이색 호텔 투자 사업 설명회가 열렸다. 중국 구천(九天)그룹이 포항시 북구 두호동 환호공원 안에 있는 상업용지 2만 6977㎡에 350여 실 규모의 16층짜리 5성급 특급호텔을 짓겠다며 설계안을 들고 온 것이다. 이 부지는 포항시가 2012년 호텔 유치를 위해 용도 지역까지 바꿨지만, 그동안 사업자가 나타나지 않았다. 그러다가 포항시 내 산업단지 입주를 앞둔 한 중국 업체 소개를 받은 현지 기업이 개발에 뛰어든 것이다.

◇국내 기업과 공동개발…부동산 금융도 진출

|

관광 자원이 풍부한 제주도는 이미 중국 본토 개발 자본의 텃밭이다. 제주도에 따르면 중국과 홍콩 기업이 섬에서 추진 중인 리조트, 관광 단지 등 개발 사업장은 지난해 9월 말 기준 18곳에 이른다. 전체 사업비 규모만 11조 6509억원이다. 5억원(50만 달러) 이상인 콘도·리조트 등을 사면 5년 체류 후 영주권을 주는 ‘부동산 영주권 제도’ 대상인 휴양 체류시설도 12곳(작년 10월 말 기준)이 분양 중이다.

최근에는 단순 부동산 개발에서 금융으로 사업 영역도 확대하고 있다. 중국공상은행 서울지점은 지난해 11월 삼성물산이 짓는 서울 강동구 천호동 ‘래미안 강동팰리스’ 주상복합 사업에 500억원을 제공했다. 이 사업 추진을 위한 특수목적법인(SPC)이 사업장 부지·신축 건물 담보와 삼성물산 지급 보증을 바탕으로 2년 만기 자산담보부 기업어음(ABCP)을 발행할 때 투자자에게 원금 보증을 서주는 방식이다. 금융권이 투입한 전체 PF(프로젝트파이낸싱) 자금 3400억원 중 15%를 중국 자본으로 조달한 것이다. 대주단 관계자는 “중국은행이 국내 부동산 PF 시장에 뛰어든 건 이번이 처음”이라며 “앞으로 우량 사업장 중심으로 참여를 확대할 가능성이 크다”고 전했다.

◇“먹튀 자본, 시장 왜곡 주의해야”

그러나 국내에 밀려드는 중국 자본을 곱지 않게 바라보는 시선도 적지 않다. 오피스시장 등 장기적인 운영 수익을 위한 투자 수요보다 주로 중국인을 대상으로 한 관광 숙박시설, 주택 등에 개발의 초점이 맞춰져 있어서다. 김태호 알투코리아 상무는 “국내 오피스 수익률은 연 5% 이하로 외국인이 보기엔 그다지 매력적이지 않은 편”이라며 “다만 한·중 FTA(자유무역협정)를 계기로 국내에 사옥을 마련하려는 중국 기업 수요가 늘 수 있다”고 말했다. 진창하 한양대 경제학과 교수는 “외국 투기성 자본이 유입되면 현지 부동산 가격을 높여 거품을 만드는 등 시장을 왜곡할 우려가 있다”며 “투자 수요의 건전성과 시장 영향 등을 지켜볼 필요가 있다”고 조언했다.

![[단독]LGD, 희망퇴직 신청 대상 20대로 확대…비용 효율화 총력](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062600818t.jpg)