|

[이데일리 오현주 선임기자] 한 사람은 자신만을 들여다본다. 다른 사람은 다 빼버리고 오로지 ‘나’에 몰입한다. 한없이 고요하다. 하지만 저절로 생긴 고요가 아니다. 거기까지가 참 험난했다. 소용돌이 치는 마음을 누르고, 감정을 잘라 내 철창에 가두기도 했다. 똑똑 한 방울씩 떨어져 끝없이 파문을 만드는 생각과도 싸워내고.

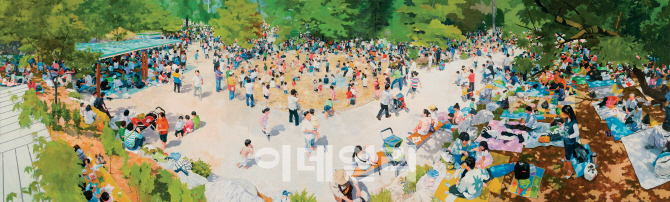

또 한 사람은 다른 이들만 본다. 자신은 온데간데 없고 오로지 군중만 눈에 담는다. 공원으로 수영장으로 광장으로 학교로 ‘그들’만을 찾아나선다. 표정이 없는 그들이다. 대신 색을 가졌다. 몸짓으로 자세로 분위기로 구도로 뿜어낸 ‘색’이 그들의 표정을 대신한다.

한 사람은 조각가 김승영(54), 또 한 사람은 화가 이상원(39). 두 작가는 굵직한 두 미술관이 각각 선정한 ‘오늘의 작가’고 ‘내일의 작가’다. 김승영은 서울 종로구 평창동 김종영미술관에서 ‘오늘의 작가’ 전을, 이상원은 신문로 성곡미술관에서 ‘내일의 작가’ 전을 열고 있다.

내면을 들여다보며 자신을 관찰하기에 여념이 없는 김승영. 자신의 존재를 잊고 무리지은 사람만을 좇는 이상원. 망치 혹은 붓, 돌 혹은 캔버스, 나무 혹은 물감. 두 사람의 작품세계는 각자 챙겨든 도구·소재 그 이상으로 묘한 대조를 이룬다. 어찌 보면 한국 현대미술의 오늘과 내일일지도.

△내 마음 두들기는 소리…김승영 ‘노크’

커다란 창고가 자리를 차지하고 있다. 나무로 만든 컨테이너라고 할까. 밖으로 달린 출입문에선 계속 소리가 난다. 누군가가 두드리는 ‘노크’다. 문을 열자 비로소 멈추는 그 두들김. 그러자 이번엔 다른 소리가 들린다. 비질이다. 돌계단을 쓰는 듯, 마당을 쓰는 듯 무언가를 깨끗이 벗겨내는 듯한 쓸림. 천장 높은 어두운 전시실 하나를 다 차지한 이 작품은 ‘노크 쓸다’(2017). 창고에서 들리는 두 소리를 모아 작품명을 만들었다.

|

작가 김승영은 소리를 조각한다. 소리를 내는 작품을 세우기도 하고 소리가 들릴 듯한 작품을 빚기도 한다. ‘노크’(Knock)란 타이틀 아래 김종영미술관에 펼친 그의 이번 전시 역시 소리를 중심에 둔 10점의 설치와 조각으로 구성했다. 그렇다고 요란한 소음인 건 아니다. 모든 작품이 향하는 곳이 마음과 감정이니. 소리는 당연히 내 안에서 꿈틀거리며 빠져나오는 울림이다.

가령 이 작품을 보자. 과테말라석이라 불리는 대리석과 오석 계통의 벼루석으로 만든 몇 점의 조각품. 물방울이 떨어져 파장을 만드는 그 순간을 포착한 조각들은 하나같이 밖으론 들리지 않는 물소리를 품고 있다. 한 방울씩 ‘똑똑’ 떨어져 수면에 번지는 진동까지 전하는 작품은 결국 마음에 이는 파문을 잡아낸 것이다. 작품에 감도는 긴장감은 돌로 빚은 가느다란 물기둥 때문이다. 육중한 입방체 혹은 정사각형 돌덩이 위에 애써 세운 그 물기둥이 심리적으로도 물리적으로도 불안해 보이는 탓이다. 작가는 이들에 ‘항해’(2012), ‘두 개의 물방울’(2012), ‘하모니’(2012), ‘파문’(2017) 등의 이름을 붙였다.

|

대놓고 ‘마인드’(2017), ‘성찰’(2017)이라 한 작품도 있다. 극한의 대조를 위해 아예 서걱거리는 자갈밭 위에 설치했다. 겉으론 잠잠한 수면이지만 안에선 깊은 소용돌이가 이는 ‘마인드’는 갈등과 싸우는 심중을 표현한 것이다. 몇 걸음 옆 철창 안에는 기쁨·슬픔·즐거움·우울·질투 등 온갖 감정이 적힌 금괴가 갇혀 있다. 이 모두를 다스리는 일이 ‘성찰’인 거다.

작가의 작업은 느리게 감는 시간이다. 때론 들리는 소리로, 때론 들리지 않는 침묵으로 빨리 움직이면 결코 눈치챌 수 없는 것을 어떻게 잡아둬야 하는지를 말한다. 전시는 25일까지다.

△그들에는 색깔이 있다…이상원 ‘군중의 색’

한눈에 시선을 사로잡는다. 알록달록한 군상이 옹기종기 모여 있다. 2∼3m를 훌쩍 넘기는 거대한 화면에 ‘사람’이 한가득이다. 불꽃놀이를 기다리는 사람, 공원에 모여앉은 사람, 수영장에 몸 담근 사람, 촛불을 들고 광장에 모여든 사람 등.

작가 이상원은 무리를 그린다. 무리지은 사람 혹은 무리지은 공간. 거기서 사람들은 끊임없이 뭔가를 한다. 화면은 정지해 있으나 움직임은 제각각이다. 공통점이 있다면 그 시공간에 ‘그들’이 모여 있다는 것, 그리고 ‘나’는 없다는 것. ‘군중의 색’(The Colors of the Crowd)이란 타이틀로 성곡미술관에 내건 작품들은 세상의 군상을 모두 모은 듯하다. 회화 연작 ‘군중’(2015·2017 등)으로 중심을 잡고 영상·설치로 가미한 70여점이다.

|

충남 청양 칠갑산 언저리가 고향이란 작가가 1990년대 초반 서울에 처음 와서 접한 충격적인 장면이 있단다. 하나는 야경, 하나는 사람. 가슴을 뒤흔든 그 장면이 지금껏 그의 화폭에 아로새겨진 모양이다. 첫 작품은 2007년 성산대교에서 바라본 수영장 풍경. 그후 ‘특별한 공식’이 생겼다. 화면은 커지고 사람은 작아지고. “풍경을 그릴 때 움직이는 사람들이 계절별로 비슷하더라. 패턴을 찾을 수 있겠다 싶었다.”

작업은 카메라를 들고 나가 촬영한 그들을 캔버스에 모아두는 식. 지난 10여년 간 군중이 모인 다양한 장소에서 하이앵글을 들이댔다. 그렇게 수집한 사진은 ‘시대상’이 됐다. 다만 그들은 표정이 없다. 표정이 없으니 감흥도 없다. 좋다, 흥겹다, 행복하다, 불행하다, 불편하다, 편안하다 따위의 간단한 감정표출조차 빠져 있다. 굳이 왜? 작가는 “군중의 일원이 된 현대인의 풍경”이라서란다. “차라리 그 얼굴에 누군가를 대입할 수도 있으니 대중의 공감을 더 쉽게 얻겠다 싶었다.”

|

이제는 차라리 독창적이라고 할 ‘전통회화’가 특징. 유화물감과 아크릴물감도 모자라 수채물감과 수묵까지 동원해 ‘정성껏’ 붓질을 한다. 장면의 확장성도 눈여겨볼 부분이다. 보이는 화면이 끝이 아닌 듯 캔버스 사방으로 느낌이 퍼져 나간다.

250명을 포착한 프레임을 3분짜리 영상에 쉼 없이 돌리는 작품도 내놨다. 그들은 한 방향을 향해 끝없이 움직인다. 줄넘기를 하고, 조깅을 하고, 사이클링을 한다. 행위는 같지만 목적은 다른, 작가는 그들을 규격화된 프레임에 ‘다색무취’하게 가둬놨다.

구상을 고집하던 작가의 작업이 최근 추상으로 옮겨오는 듯하다. 현상을 아우른 시각적 패턴이란 게 세세한 동작을 묘사하는 그 이상의 의미여야 한다고 여긴 건지. 전시는 11월 19일까지다.

![한 끼 7천원에 주민들도 긴 줄…LS용산타워 '랜드마크' 이유 있네[회사의맛]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062900049t.jpg)