|

정부는 지역균형발전을 위해 지난 2012~2019년에 걸쳐 153개 서울·수도권 공공기관을 비수도권으로 옮겨 혁신도시를 조성했지만, 이를 통해 지역균형발전을 이루겠다는 정부 청사진은 10년이 지났는데도 여전히 요원하다. 이곳 충북혁신도시만 봐도 그렇다. 충북혁신도시의 인구는 공공기관 이전 후 꾸준히 늘어 지난해 말 3만명을 넘겼지만, 이중 상당수는 서울·수도권에서 온 공공기관 직원이 아니라, 진천·공주·청주 등 주변 지역에서 왔다는 것이 이곳에 근무하는 공공기관 관계자들의 공통된 얘기다.

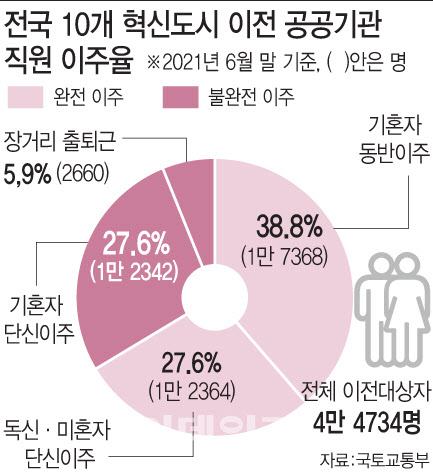

서울·수도권 출퇴근이 가능한 충북·강원혁신도시로 옮긴 공공기관의 상황은 그나마 낫다. 장거리 출퇴근이라도 가능하기 때문이다. 광주전남·대구 등 나머지 8개 혁신도시의 공공기관은 그마저도 어렵다. 국토교통부가 지난해 6월 서울·수도권에서 전국 10개 혁신도시로 이전한 공공기관 직원 현황에 따르면 4만4734명 중 단신 이주한 사람은 1만2364명, 장거리 출퇴근자는 2660명에 달했다. 광주·전남혁신도시 내 한 공공기관 직원 B씨는 “지역균형발전이란 취지는 충분히 공감하지만 현실적으론 가족 상황 때문에 주말부부를 할 수밖에 없다”며 “한 세대가 지나면 정착할 수 있겠지만, 개인으로선 현 불편을 감수할 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.

감사원이 최근 국회에 제출한 ‘국가결산 검사 보고서’에 따르면 2012년부터 2019년까지 8년 동안 전북혁신도시에 순유입된 인구 5만여명 가운데 74%는 모 도시인 전주시민과 완주군민이었다. 김제와 익산 등 주변 지자체에서 유입된 인구도 15%나 됐다. 전체 순유입 인구의 89%가 전북도민의 단순 이동인 셈이다. 반면 수도권 유입은 8%, 타 시도는 3%에 그쳤다. 공공기관 이전으로 인한 인구 분산 효과가 제한적이었다는 얘기다.

|

장기적인 전략없이 막무가내로 밀어붙인 1차 공공기관 지방이전의 경우 원취지인 지역균형발전 효과도 무색해졌다는 평가가 나온다. 한국개발연구원(KDI)이 지난해 10월 발간한 정책포럼 ‘공공기관 지방이전의 효과 및 정책방향’에 따르면 공공기관 지방이전에 따른 서울·수도권의 지방 인구유입 효과는 지방이전이 집중됐던 2014~2015년에 반짝 나타났을 뿐, 2018년 이후엔 오히려 해당 지역에서 수도권으로의 인구 순유출이 시작된 것으로 나타났다.

윤석열 정부는 최근 국무회의에서 공공기관 및 기업 지방 이전을 통한 일자리 창출과 지방분권 강화 등 ‘지방시대’ 10개 과제가 윤석열 정부 국정과제로 최종 확정하면서 2차 공공기관 지방이전을 공식화했다. 서울·수도권에 남아있는 164개 기관의 상당수를 지방으로 옮기겠다는 것이다. 전체 370개 기관 중 44.3%에 이르는 규모다. 하지만 한국전력공사(015760) 등 굵직한 기관은 이미 대부분 지방으로 이전한데다 그 효과마저 제한적이라는 것이 수치로 확인된 만큼, 충분한 검토 없이 무리하게 추진해선 안 된다는 지적이 나온다. 정부는 2차 공공기관 지방 이전을 공식화했지만, 아직 1차 이전 효과 분석, 보완책 마련 등에 언급은 없는 상황이다.

1차 이전을 통해 지방에서 근무하는 공공기관 직원 C씨는 “정치논리와 지역이기주의가 만연한 상황에서 2차 공공기관 지방이전도 1차 때의 부작용을 답습할 것 같아 걱정”이라며 “정부가 1차 공공기관 지방이전을 반면교사 삼아 부작용을 최소화할 수 있는 방안을 마련한 뒤 이전을 추진해야 할 것”이라고 말했다. KDI 보고서는 “공공기관 이전은 지방의 단기 인구 증가와 지역서비스업 고용창출 효과가 있었으나 지역 발전에 대한 영향은 제한적이었고 혁신도시 주변지역의 쇠퇴를 가속하는 부작용도 나타났다”며 “이를 지속적인 지역발전으로 이어지게 하려면 이전 기관과 지역 산업의 연계성을 충분히 고려한 상태에서 지역 내 지식 기반산업을 키워야 할 것”이라고 제언했다.

![여성들이 싫다…美 영화 감독 아들의 무차별 총기 난사[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/05/PS25052300001t.jpg)