|

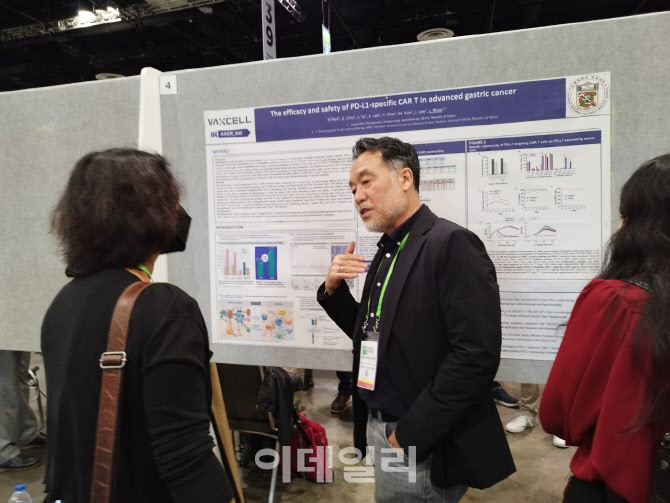

16일(현지시간) 이준행 박셀바이오 연구총괄(CSO) 겸 전남대 의과대학 교수는 AACR 2023 포스터 발표에서 혈액암에 국한돼 있던 CAR-T 치료제 영역을 고형암으로 확장하는 해법을 제시했다. 박셀바이오는 이 같은 연구 결과에 AACR 참석자들로부터 뜨거운 관심을 받았다.

CAR-T 치료제는 환자 면역 능력을 증강시키는 면역 치료제의 일종이다. 환자의 면역 T 세포를 유전자 조작하여 암세포에 대한 반응성을 강화한 치료제이다. 다만, CAR-T는 뛰어난 효능과 별개로 안전성 이슈로 혈액암에 국한해 사용돼 왔다. 암은 크게 고형암, 혈액암으로 구분된다. 전체 암 종에서 고형암이 95%를 차지하고 혈액암 5% 비율을 나타낸다.

이날 이데일리는 AACR 현장을 찾아, 박셀바이오의 CAR-T 기술 확장 해법을 직접 들어봤다.

◇ CAR-T, 잔류시간 줄여 부작용 최소화

이 교수는 “CAR-T가 혈액암보다 고형암에 오래도록 잔류할 가능성이 높다”면서 “CAR-T의 장시간 잔류는 싸이토카인 과발현으로 연결될 가능성이 높다”고 설명했다.

그는 “혈액은 골수에서 계속 만들어지기 때문에 혈액 속 암세포나 암세포와 유사한 걸 다 죽여도 큰 문제가 안 된다”면서 “하지만 고형암의 경우 그렇게 할 수 없다”고 설명을 곁들였다. 이어 “결국, 고형암 CAR-T 치료제가 못 나오는 이유는 사이토카인이 과대발현될 수 있단 우려 때문”이라고 정리했다.

박셀바이오는 CAR-T 성향을 완전히 개조하는 방식으로 기존 문제를 해결했다.

이 교수는 “CAR-T가 고형암 내 암세포를 죽인 뒤에도 계속 머물면 십중팔구 부작용이 나타난다”면서 “우선 암세포와 밀칙하는 친화도룰 떨어뜨리는 특성을 찾아냈고 CAR-T에 적용했다”고 밝혔다.

◇ 복수항원 인식, 효능 극대화...PD-L1 결합력 높여 안전성↑

그는 “암세포가 100개가 있다고 치면 혈액암은 100개 모두 같은 항원이 발현된다”면서 “고형암은 혈액암과 달리 복수의 항원을 나타나는 경우가 많다”고 설명했다. 이어 “기존 CAR-T는 단일 항원을 인식하는 방식으로 개발돼 있었다”면서 “그러면 고형암에서 효능이 떨어진다. 우리는 복수의 항원을 동시 인식할 수 있게 개선했다”고 덧붙였다.

박셀바이오는 한발 더 나아가 CAR-T가 잔류하더라도 PD-L1이 발현하는 단백질과 결합하도록 설계했다. PD-L1은 암세포 표면에 있는 단백질이다. 즉, CAR-T가 잔류하더라도 암세포와 결합, 부작용 발생 가능성을 최소화했단 얘기다.

실제 위암 적응증으로 한 마우스 실험에서 고용량군에선 20일 이내 암이 완치됐다. 더 놀라운 건 박셀바이오 약물을 투여한 31마리 모두에서 체중 감소가 나타나지 않았다. 그 만큼, 약물 독성이 미미하단 의미다.

|

◇ 치료제 생산공정 확립...임상 준비 끝나

박셀바이오는 이미 실험실 수준을 벗어나 해당 치료제 생산 공정도 확립했다. 이 교수는 “치료제 배양에서 제조까지 9일 소요된다”면서 “장기간 세포 배양을 해보면 세포 숫자는 늘어나는 데, 세포질(치료 효능)은 떨어진다”고 말했다.

박셀바이오는 고형암을 적응증으로 한 임상에 본격 착수할 예정이다. 이 교수는 “임상에 착수하기 위해 식약처를 비롯 다양한 기관과 논의 중”이라며 “빠른 시일 내 식약처 임상 1상 임상시험계획(IND) 승인을 추진하면서 해외 임상 가능성도 살펴볼 계획”이라고 밝혔다. 이어 “이 기술은 CAR-T와 더불어 CAR-NK, CAR-MIL 등 모든 CAR에 적용가능한 범용 기술인 만큼, 시장수용성이 높고 확장 가능성이 높은 기술 개발을 지속하겠다”고 덧붙였다.

한편 이준행 교수는 전남대 의과대학 미생물학 박사를 취득했다. 그는 전남생물산업진흥원 이사, 국제백신학회 조직위원장, 백신글로벌산업화기반 구축사업단 선임이사, 대한기초의학협의회 부회장, 박셀바이오 대표이사 등을 역임했다.

![‘아내 폭행 살해' 前김포시의회 의장, 살인 무죄로 징역 7년 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060300001t.jpg)

![코인 손댔다가…김동현, 반포자이 '반전세' 사연은 [누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24060200038t.jpg)