◇“연명의료 중단” 243만명 서명

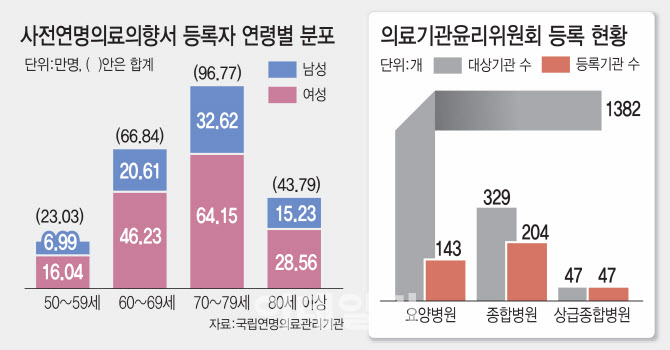

25일 국립연명의료관리기관에 따르면 사전연명의료의향서를 작성자는 243만9081명이나 된다. 도입 7년 만에 빠르게 확산하고 있는 것이다. 반면 연명의료중단 등 결정 이행자는 36만200명에 그쳤다. 15%만 이행한 것이다. 의향서만 작성하고 아직 임종기를 맞지 않은 경우와 임종 직전의 변심 등이 원인으로 꼽히지만 의향서 작성 후 임종기에도 의료기관에서 이를 제대로 확인하지 못해 환자의 의사와 상관없이 연명 치료로 이어지고 있는 사례도 늘고 있다. 사전연명의료의향서 작성이 무용지물이 되는 셈이다.

|

하지만 의료현장에서는 환자가 의향서를 작성했더라도 확인이 안 되는 경우가 많다. A요양병원 관계자는 “임종기 환자가 의향서를 작성했는지를 답하지 못하는데다 가족들도 알지 못하는 경우가 많다”며 “코로나19 땐 해외 방문기록을 의료기관에서 확인할 수 있도록 했는데 의향서는 작성 여부 정보는 막혀 있어 확인되지 않는다”고 말했다.

◇요양병원 환자 10명 중 1명만 존엄한 죽음

연명의료계획서 작성 또는 연명의료중단등결정 이행이 의료기관윤리위원회가 설치·등록된 의료기관에서만 가능하다. 일명 ‘웰다잉법’이라고 불리는 ‘호스피스 완화의료 및 연명의료결정에 관한 법’에는 환자가 연명의료를 중단하고자 하면 반드시 의료기관윤리위원회가 설치된 기관에서만 가능하도록 규정하고 있다. 환자 본인이 사전연명의료의향서를 작성했어도 병원에 윤리위가 없으면 연명의료중단 결정을 내릴 수 없는 구조다.

문제는 윤리위가 설치된 곳은 △상급종합병원 100% △종합병원 62% △요양병원 10.3% 등 평균 22.4%에 불과하다는 점이다. 지난해 국내 의료기관 사망자 중 34%가 요양병원에서 눈을 감았다. 상급종합병원 사망자는 23%다. 요양병원에서 죽음을 맞는 환자가 더 많은데도 환자가 임종기에 상급종합병원을 찾아야 안정적으로 연명치료를 중단하고 눈을 감을 수 있는 것이다. 4개월넘게 의·정 갈등 상황이 이어지면서 최소한의 인력으로 운영되는 응급실은 임종기 환자를 받지 않으려 해 존엄한 죽음을 맞으려는 환자들은 갈 곳을 잃을 수밖에 없다.

조정숙 국립연명의료관리기관 연명의료관리센터장은 “인권보호를 위한 장치로 윤리위 설치기관에서만 연명의료중단이 가능하도록 한 것”이라며 “환자가 위치한 곳에서 윤리위가 설치된 가까운 의료기관을 홈페이지에서 지도로 안내하고 있다”고 설명했다. 환자가 머물던 곳에서 존엄한 죽음을 맞으려면 윤리위가 설치된 병원에 입원하는 것이 최선이라는 설명이다.

요양병원에서는 윤리위 기준이 높아 설치가 어렵다고 입을 모은다. 윤리위는 총 5명으로 구성해야 하고 의료기관 종사자 외에 종교계, 법조계, 윤리학계, 시민단체 등의 추천을 받은 사람 2명 이상을 포함해야 한다. 최소인력을 활용하는 요양병원에서는 진입 장벽이 높다는 것이다.

윤리위 설치가 어려운 의료기관들은 공용윤리위원회와 위탁 협약을 맺으면 의료기관윤리위원회를 설치한 것으로 간주하고 있다. 복지부는 소규모 의료기관도 위탁협약을 통해 연명의료중단결정 관련 업무를 수행할 수 있도록 전국 12개의 공용윤리위원회를 지정했다. 하지만 이들과 협약을 맺은 기관은 160개소에 불과하다.

까다로운 행정절차로 존엄한 죽음을 맞고 싶은 환자들의 고통은 외면되고 있는 것이다. 의료계 한 관계자는 “고령 노인 사망자가 대학병원보다 많은 요양병원에선 의향서 작성 여부가 확인되지 않아 임종을 앞둔 환자를 두고 병원에선 아무것도 할 수 없는 상황”이라고 말했다.

이에 대해 조정숙 센터장은 “인권보호와 생명보호를 위해 법이 보수적으로 만들어지다 보니 환자들 입장에서 보호받을 수 없는 면이 생겨났다”며 “제도가 안정화되면 소소하게나마 손볼 여지가 있다”고 말했다.

![초등 여동생 5년간 성폭행한 오빠...부모 ‘외면' [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111700007t.jpg)

![모르는 학생 '수학여행비' 대신 내준 학부모...왜? [따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600311t.jpg)