|

[이데일리 최정훈 기자] 지난 30일 오후 서울 강동구 유기동물분양센터 `리본센터`. 기자가 방문한 센터에서는 유기견 한 마리가 센터 직원과 놀고 있었다. 정식 이름은 아니지만 직원들 사이에서는 푸딩으로 불린다. 이 강아지는 이틀 전 강동구 고덕천 인근에서 발견돼 센터로 들어왔다. 푸딩은 혹시나 자신을 잃어버린 것일지도 모르는 주인을 애달프게 기다리고 있다. 센터 관계자는 “주인을 찾는 공고일이 지나면 푸딩에게도 정식 이름이 생기고 분양도 가능해진다”며 “실제 주인이 찾아가는 경우는 드물다”고 말했다.

◇1000만 반려동물 시대의 그림자, 명절에만 수천마리 버려져

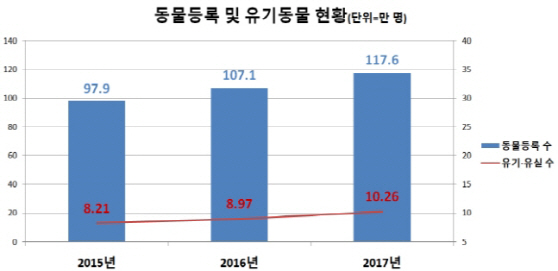

국내에서 반려동물을 키우는 인구가 1000만명을 넘어서면서 유기동물 10만마리라는 부끄러운 꼬리표도 따라붙었다. 특히 매해 명절을 비롯한 연휴 기간 유기동물들이 급격하게 늘어 심각한 사회문제로 떠오르고 있다. 실제 지난해 농림축산식품부가 발표한 `동물 보호와 복지관리 실태`에 따르면 유기동물(유실동물 포함)은 지난 2015년 8만2100마리를 기록한 데 이어 2016년 8만9700마리, 2017년에는 10만2593마리로 늘어났다.

유기동물 수는 명절 등 연휴 기간 전후로 급증하는 경향을 보였다. 농림축산식품부 조사를 기반으로 유기동물 통계를 제공하는 포인핸드에 따르면 지난해 추석 연휴(9월16~26일)중 버려진 동물은 1542마리에 달했다. 설 연휴기간(2월10~17일)에도 1327마리의 동물이 버려졌다. 설과 추석 명절에만 3000마리에 가까운 동물이 주인에게 버림을 당한 것이다.

유기동물은 리본센터처럼 지방자치단체가 직접 운영하거나 민간에 위탁 운영하는 보호소로 보내진다. 이후 유기동물은 주인을 찾기 위한 동물보호관리시스템(APMS)에 등록되고 열흘 뒤 지자체로 소유권이 넘어간다.

하지만 보호소에 온 유기동물들의 절반가량은 죽는다. 보호소의 인력과 예산 부족 등 열악한 환경 때문이다. 보호소에 들어오는 동물들 가운데 5분의 1은 안락사(20.2%)하고 나머지 4분의 1도 자연사(27.1%)한다. 보호소에서 새 주인을 찾아가는 동물은 3마리 중 한 마리 정도(30.2%)에 불과하다. 유기견 구조 경험이 있다는 손모(29)씨는 “뺑소니 사고로 골절을 당한 유기견을 구조해 유기견 센터에 인계했지만 작은 상처만 치료할 수 있고 골절은 치료할 수 없다는 말을 들었다”며 “결국 사비를 털어 치료비 500만원을 부담해서야 유기견을 치료할 수 있었다”고 말했다

|

◇동물등록제·유기동물 처벌 수위 낮아…“동물도 감정 있어”

유기동물 급증으로 최근 한 동물단체의 불법 안락사 문제까지 불러온 만큼 실효성 있는 반려동물 등록제 제도와 동물 유기에 대한 강력한 처벌이 필요하다는 지적이 나오고 있다.

지난 2014년부터 시행되고 있는 동물등록제는 자신의 반려견을 시군구청에 신고하고 반려견 정보를 담은 마이크로 칩을 외장형 팬던트나 몸 안에 내장해야 하고 그렇지 않을 경우 과태료를 물어야 하지만 등록률은 33%에 그친 수준이다. 또 농식품부는 지난해 동물 유기에 대한 처벌을 과태료 100만원 이하에서 300만원 이하로 높이기도 했지만 동물 유기를 막기는 역부족이라는 게 전문가 의견이다.

이에 따라 농식품부는 동물 유기 처벌 강화하고 동물등록제 활성화 방안을 마련할 방침이다. 농식품부 관계자는 “동물 유기 땐 형사처벌까지 가능하도록 처벌수위를 높일 방침”이며 “동물등록 기준 월령을 3개월령에서 2개월령으로 줄이고 사람의 지문과 비슷한 비문(鼻文·코의 무늬)을 활용해 등록을 간소화하는 방안도 검토하고 있다”고 말했다.

유하나 강동구 유기동물분양센터 매니저는 “몸의 상처보다 버림받은 사실로 인한 유기동물들이 받은 마음의 상처 치유하는 게 더 힘들다”며 “센터에서 유기동물의 몸과 마음의 상처를 치유해 분양될 수 있도록 최선을 다하고 있지만 가장 중요한 건 유기동물이 자체가 발생하지 않도록 예방하는 것”이라고 전했다.

|

![양육은 예스, 결혼은 노 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093t.jpg)

![`백투더 1998` 콩라면 26년만에 돌아온 까닭은 [먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100051t.jpg)