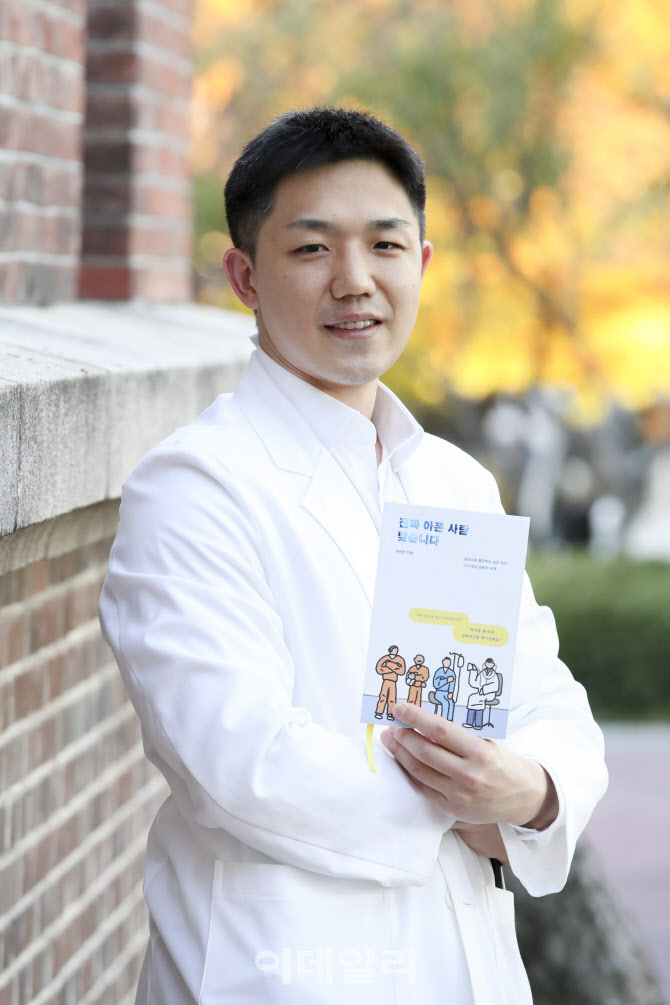

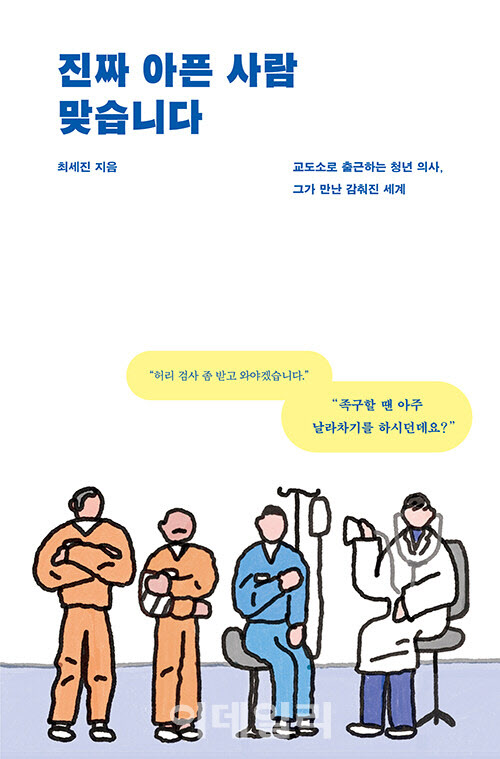

범죄자들이 모여 있는 교정시설에서 일해온 청년 의사의 이야기가 최근 책으로 출간됐다. 현재 서울대병원에서 수련의로 근무 중인 최세진(32)씨가 쓴 ‘진짜 아픈 사람 맞습니다’(어떤책)다.

|

최씨는 공중보건의사(병역 의무 대신 3년 동안 보건의료 취약지구에서 공중보건 업무에 종사하는 의사)로 2018년 순천교도소에서 근무를 시작했다. 그곳에서 1년을 보냈고, 남은 2년은 서울구치소에서 근무하며 수감자들을 치료했다. 지난해 말 코로나19 확진자 1200여 명이 발생했던 서울동부구치소에도 파견근무를 나가는 등 팬데믹 대응까지 한 뒤 올해 4월 ‘전역’했다.

2021년 현재 전국 교정시설은 54개다. 이 중 다섯 곳은 진료실은 있지만 의사는 없을 정도로 의료 상황이 열악하다. 교정시설은 근무 중인 의사 한 명당 1일 진료 건수가 평균 277건으로 일반 공공의료 시설보다 많은 편에 속한다. 수감자들의 민원도 끊이지 않는 데다, 치료에 대한 불만으로 고소를 당하는 경우도 빈번해 공중보건의사로 일하기 힘든 곳으로 손꼽힌다.

그럼에도 최씨가 교정시설 근무를 택한 것은 김승섭 고려대 보건과학대 교수가 쓴 책 ‘아픔이 길이 되려면’의 영향이 컸다. 최씨는 “‘아픔이 길이 되려면’에서 교정시설을 한국의 의료 사각지대라고 소개하고 있어서 궁금증이 생겼다”고 털어놨다. 선배들은 하나 같이 최씨를 만류했지만, 평소 남들이 하지 않으려는 일을 선뜻 하는 성격이었기에 굳은 결심을 했다.

|

최씨는 “교정시설이 의료의 사각지대인 이유는 이곳에서 제대로 된 치료가 이뤄지지 않아서가 아니라, 사회 곳곳에서 건강 관리를 제대로 받지 못하는 이들이 여기에 모여 있다는 의미일 것”이라며 “교정시설이 범죄자를 교화하는 시설이라는 점에서 수감자들에 대한 보다 적극적인 치료가 필요하다고 생각한다”고 말했다.

최씨가 처음부터 의사를 꿈꾼 것은 아니었다. 스티브 잡스 같은 기술자를 꿈꾸며 서울대 공대 전기정보공학부에 들어갔고, 바이오 메디컬로 대학원 유학을 준비했다. 그러나 기술보다 사람에 대한 관심이 점점 더 커지면서 의학전문대학원에 입학해 의사의 길을 걷게 됐다.

최씨는 앞으로도 의사로 일하면서 작가로도 기회가 된다면 꾸준히 글을 쓸 계획이다. 퓰리처상을 수상한 의사 출신 작가 싯다르타 무케르지와 과학 저널리스트 에드 용, 그리고 의학 관련 논픽션으로 유명한 하버드대 교수 스티븐 핑커 등이 그의 롤모델이다. 최씨는 “질병과 치료에 대한 이야기가 인터넷에 ‘뇌피셜’처럼 많이 떠도는데, 이보다 더 깊이 있으면서도 대중적인 이야기로 질병과 치료에 대해 풀어낸 논픽션을 쓰고 싶다”고 말했다.

|