|

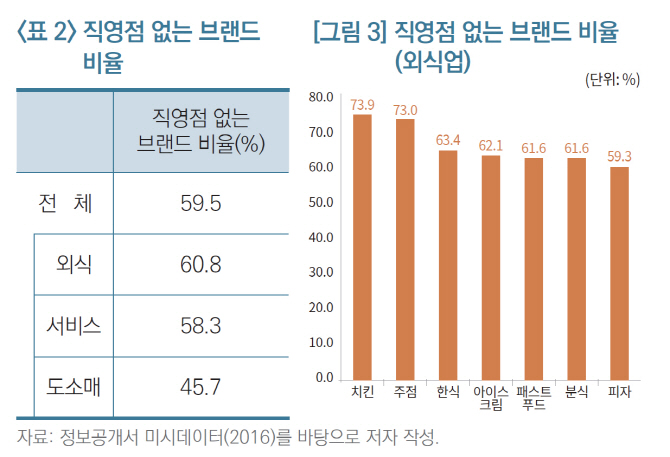

이진국 한국개발연구원(KDI) 시장정책연구부 연구위원이 19일 발표한 ‘가맹계약과 가맹사업 시장제도 연구’ 보고서에 따르면 2016년 기준 전체 가맹본부 중 직영점이 없는 브랜드가 59.5%에 달했다. 외식업이 60.8%로 가장 높고 서비스업이 58.3%, 도·소매업이 45.7% 수준이었다.

가맹점의 매출액은 직영점 수와 관계가 있는 것으로 나타났다. 본부가 직영점을 운영하면서 상품 경쟁력을 직접 체험하고 시행착오를 개선할 기회를 가질수록 가맹점 매출도 오를 가능성이 크다는 의미다. 이 연구위원은 “직영점 없이 가맹점으로만 운영하는 브랜드 비율이 높은 현재 상황을 개선할 필요가 있다”고 말했다.

가맹 브랜드 중에서도 다수를 차지하는 외식업을 살펴보면 가맹점 매출액이 낮은 업종일수록 직영점을 두지 않은 브랜드 비율이 높았다. 치킨 73.9%, 주점 73.0%, 한식 63.4%, 아이스크림 62.1% 순이었다.

보고서는 가맹점 매출은 로열티 책정 방식과도 관련 있는 것으로 분석했다. 로열티 책정 방식은 △매달 일정한 금액으로 정하는 정액형 △가맹점 매출액의 일정 비율로 정하는 정률형 △본부로부터 원부자재를 살 때 로열티를 할인해주는 원부자재형 등이 있다.

이 가운데 정률형 로열티 계약에선 로열티 비율이 1%포인트 늘 때마다 가맹점 매출액이 440만원 늘어나는 경향이 나타났다. 이 연구위원은 “로열티 수입을 가맹점 매출 성과와 연동할 때 본부가 가맹점 매출을 올리기 위해 노력할 유인이 강해진다”고 말했다.

보고서는 업계 상생을 위해 본부의 직영 경험을 창업자에 명확히 알려야 한다고 제안했다. 이 연구위원은 “업종과 브랜드를 현명하게 선택할 수 있도록 창업자에게 제공하는 정보공개서에 직영 경험 여부, 직영점 시작일, 운영기간 등을 제공하도록 해야 한다”고 설명했다. 이와 함께 현재 25.4% 수준인 정률형 로열티 계약을 확산해 상생을 도와야 한다고도 지적했다.

한편 한국의 가맹시장은 포화 상태다. 2014∼2016년 사이 가맹본부와 브랜드 수는 연평균 9%, 가맹점 수는 5% 늘었다. 가맹 브랜드의 생존기간은 짧은 편이었다. 2015년 1년간 생겨난 2224개 브랜드 중 47%(1046개)가 1년을 채우지 못했다. 2016년 전체 5741개 브랜드 중 절반은 2년 이하 신생 브랜드였다.

|

![한 놈만 아득바득 이 갈던 명재완에...별이 졌다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021000001t.jpg)