수중 문화재 발굴 파헤치기

900년 전 고려시대 선박 인도한 주꾸미

'배의 바코드' 목간 찾으면 '타임머신' 열려

태안 해역서만 고선박 5척 발견

파도 거세고 안개 잦아 '난파선 공동묘지'

韓 탐사선은 290t급, 中은 900t '발굴 경쟁'

| | 태안 해역에서 수중 발굴 작업 중인 잠수부. 2008년부터 탐사 작업을 해 온 강대흔 잠수팀장은 “국가의 유물 발굴 작업이라 더 신경이 곤두서지만 그만큼 뿌듯하고 자부심도 느낀다”고 말했다(사진=국립해양문화재연구소). |

|

| | 국립해양문화재연구소 연구원이 마도 해역에서 수중 유물 인양 관련 작업을 하고 있는 잠수부와 통신하고 있는 모습. |

|

[이데일리 양승준 기자] “시야가 나빠 20㎝ 앞밖에 안 보여요.” 지난 5일 충남 태안군 마도 해역 수중문화재발굴선인 누리안호의 잠수통제실. 11m 바닷속으로 내려간 강대흔 잠수팀장과 통제실에 있던 이지희 국립해양문화재연구소(이하 연구소) 연구원 사이 오간 대화에 긴장이 돌았다. 조선시대로 추정되는 배(마도 4호선)의 닻가지(닻을 배와 연결하는 나무 갈고리)를 물 밖으로 끌어 올리기 위해 공기주머니를 다는 작업.유속이 빨라 갯벌에 흙이 일어 작업이 순탄치 않았다. 잠시 후 통제실 모니터에 배의 나뭇결이 선명하게 비쳤다. 잠수사 머리에 달린 카메라에서 전송된 화면이다. “지금 보여준 부분이 어딥니까” “선수(배의 앞머리)요.” 잠수부가 물에 들어간 지 35분 만에 닻가지가 모습을 드러냈다. 잠수부가 닻가지에 연결한 고리를 누리안호의 크레인이 끌어 올렸다. 여기까지가 마도 4호선의 수중 발굴 현장 모습. 그간 수중 유물 발굴은 어떻게 진행됐을까.

| | 1131년에 가라앉은 것으로 추정된 고선박(태안선)발견의 일등공신은 주꾸미(왼쪽)였다. 주꾸미가 빨판으로 끌어당긴 청자가 어부의 그물에 함께 걸렸고, 어부의 신고로 2008년 세상에 나왔다(사진=문화재청). |

|

▶

수중 발굴 지역 찾는 건 어떻게?=900여년 만에 세상에 빛을 본 태안선(2008)은 주꾸미가 건져 올렸다. 어부의 그물에 잡힌 주꾸미가 청자 하나를 끌어 올라와서다. 홍광희 연구소 수중발굴과 팀장은 “주꾸미는 소라껍데기 안에 들어가는 습성이 있는데 들어가선 소라껍데기 입구를 바닷속에 묻혀 있던 청자로 막아둬 그물에 딸려왔다”고 설명했다. 이를 발견한 어부가 신고해 연구소의 조사가 시작됐다는 것.

제보가 빛을 본 사례다. 운도 따라야 한다. 마도4호선이 그 예. 이 배는 연구소의 화가 복이 됐다. 누리안호가 기관 고장이 난 지난 9월 초에 규모가 작은 씨뮤즈호로 다른 해저 지역 유물 탐사를 시작하다 배가 묻힌 단서를 찾았다. 정체불명의 목재 편을 확인해 인근 해역을 탐색하다 백자 꾸러미를 발견했고 고선박을 발견한 것이다.

| | 2010년 인양된 마도3호선은 목간으로 제 나이를 찾았다. 목간에 적힌 내용으로 배가 1265~1268년 사이 침몰했다는 것과 전복과 말린 생선 등을 실은 화물선이었다는 사실을 확인했다. |

|

▶

고선박 연대 파악은?=옛 배에도 ‘바코드’가 있다. 대나무 등에 글을 적은 목간이다. 여기에는 배가 언제, 어디서 출발해서 무슨 목적으로 어디로 가고 있었는지 등이 적혀 있다. 목간만 찾으면 고선박의 옛 시간이 열린다. 태안선도 마찬가지. 배는 ‘신해(1131년·고려 인종 9년) 탐진(현 전남 강진)에서 개경으로 향했다’는 내용이 적힌 목간을 찾아 제 나이를 찾았다. 또 ‘도자기를 싣고’란 내용과 ‘고위관직자·하급군인·상인 등 여러계층의 사람들에게 전하기 위한 것’이란 내용도 나와 있어 배가 출항된 목적까지 확인할 수 있었다.

▶

태안 해역은 ‘난파선 공동묘지’?=연구소는 태안 해역에서 2008년부터 4년 동안 연달아 네 척의 고려시대 선박을 찾았다. 태안선(2008), 마도1호선(2009), 마도2호선(2010), 마도3호선(2011) 등이다. 이번 마도4호선까지 포함하면 다섯 척의 배가 이 곳에서 나왔다.

바다의 특성에 답이 있다. 태안 앞 바다는 서해로 돌출된 지형 탓에 안개와 풍랑이 잦다. 해저지형이 복잡해 조류가 빠르고 암초도 많다. 심청이 몸을 던진 인당수라 불리는 인천 백령도 인근 해역과 함께 서해 4대 위험지역으로 꼽힐 정도다. 위험하지만 중국과의 무역 등에서 반드시 지나야 하는 뱃길목이라 배가 많이 다녔고 침몰사고도 잦았다. 그만큼 수중유물이 많을 것으로 추정돼 ‘바닷속 경주’라 불리는 해역이다.

태안선에서 나온 두꺼비형 벼루와 마도2호선에서 나온 상감국화모란유로죽문매병 등은 보물로 지정되기도 했다. 마도4호선 발굴 작업 도중 찾은 백자 촛대 등은 발굴된 사례가 없어 도자사적 가치가 높다는 평가다.

▶

한국의 수중 발굴 수준은?=기술은 한·중·일 세 나라 중 가장 앞선다는 게 연구소 측의 분석이다. 음파 탐사(사이드스캔소나)나 매몰 상태 3D 측정 등을 활용해 수중 문화재 발굴의 과학화를 이끌고 있다는 설명이다.다만, 규모 에서는 중국에 발목을 잡혔다. 한국의 최대 수중 탐사선인 누리안호가 290t급인데 반해 중국은 900t급의 탐사선을 보유하고 있다. 8000만 위안(약 132억 원)을 들여 수중 탐사·인양 선박을 지난달 처음 선보인 것. 숙제도 있다. 연구소에 접수된 수중문화재 발견 신고건수는 8월 말 기준 총 269건. 이 가운데 127건은 손도 대지 못했다. 전문인력이 부족한 탓이다. 연구소에 수중발굴 전문 잠수조사원은 6명에 불과한 실정으로 알려졌다. 강은희 새누리당 의원은 최근 국정감사에서 “명량대첩이 일어난 진도 대교 부근에 문화유산이 많이 있는 걸로 추정되는데 전체 신고건수의 절반은 탐사는커녕 손도 못 대고 있다”며 정부에 수중문화재 발굴 육성을 촉구했다. 이 지역 정밀조사 대상구역이 9만㎡ 인데 현재 조사속도로는 16년이 걸린다는 예측이 나왔다.

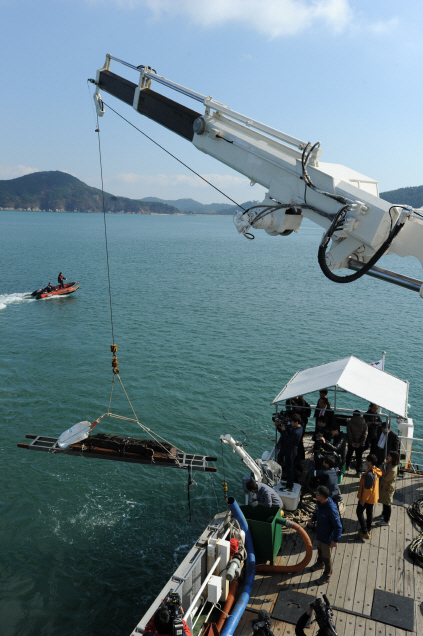

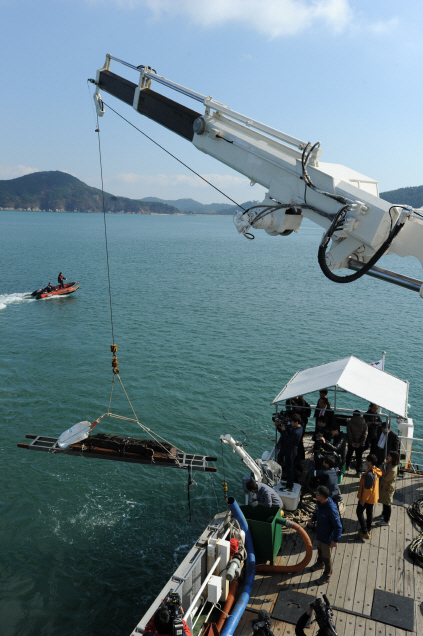

| | 누리안호에서 크레인을 사용해 마도4호선의 닻가지를 끌어 올리고 있는 모습. |

|

| | 마도4호선 인근 30m 해역에서 발견된 조선백자 꾸러미. |

|

▶ 관련기사 ◀☞ '블랙스완' 안무가 한국서 '춤의 만찬' 연다