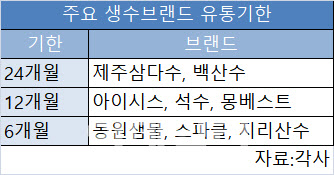

생수 유통기한은 짧게는 6개월에서 길게는 24개월로 천차만별이다. 기술력보다 판매 전략에 따라 유통기한이 좌우된다는 게 업계 설명이다. 짧은 기간 팔고 만다는 점을 내세울지, 오래 두고 마셔도 된다는 걸 소구할 지 차이다.

|

생수 유통기한은 ‘먹는물관리법’의 지배를 받고, 구체적으로 ‘먹는샘물 등의 기준과 규격 및 표시기준 고시’를 따라서 정한다. 유통기한은 제조일로부터 6개월로 하되 늘리려면 품질 변화가 없다는 점을 과학적으로 입증하면 된다. 연장은 6개월 단위로 이뤄지고 기한에 상한은 없다. 현재 승인이 난 유통기한 최장 기간은 24개월이다. 이걸 넘어가면 식품으로서 거부감이 일 수 있어서 심리적인 상한이라고 한다.

유통기한을 보면 제조사의 업력을 얼추 추산할 수 있다. 24개월 제품을 만드는 회사는 생수를 최소한 5년 이상 제조한 업체이다. 6개월 단위로 24개월까지 유통기한을 승인받기까지 기한이 필요하기 때문이다.

|

이런 배경에서 보면, 생수 유통기한에서 제조사의 수 싸움이 읽힌다. 우선 유통기한이 긴 생수는 신뢰 마케팅을 편다. 오래 두고 마셔도 품질에 문제가 없다는 점을 내세워 제품 안전을 소구하는 것이다. 생수를 생존 필수품으로 친다면 유통기한이 넉넉한 게 유리하기도 하다. 생수회사 관계자는 “자연재해가 일거나 유행병이 돌면 생수 판매량이 늘곤 한다”고 말했다.

태생적인 한계 탓에 유통기한을 늘리기도 한다. 수입 생수가 대표적이다. 프랑스 생수 ‘에비앙’과 ‘볼빅’ 유통기한은 24개월인데 현지에서 제조하고 국내에 들여오기까지 시간을 고려한 것으로 해석된다.

반면에 일부러 짧은 유통기한을 고수하기도 한다. 적극적인 소비자라면 제조한 지 오래된 제품일수록 구매를 피하는 경향이 있다고 한다. 물은 신선 식품이라는 인식이 있기 때문이다. 제품 회전율을 높이는 측면에서도 굳이 유통기한을 길게 가져갈 이유가 적다.

12개월짜리 제품을 생산하는 생수 제조사 관계자는 “기술력은 충분하지만 제품 생산 주기를 짧게 가져가려는 차원에서 유통기한을 설정한 것”이라고 설명했다.

|

![“3년 만에 24억 날렸다”…김나영 ‘99억 강남 건물' 폭락 이유는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/05/PS25053100373t.jpg)