|

최근 열린 삼성전자의 완제품(DX)부문 글로벌 전략회의는 말 그대로 ‘삼엄한’ 분위기 속에서 이어졌다. 제품값을 최대한 유지하는 선에서 환율 폭등으로 인한 원재료 비용 급증을 떠안는 시나리오를 고려해야 했기 때문이다. DX부문은 연간 70조원 안팎의 원재료를 사들인다. 삼성전자의 한 임원은 “환 헤지를 잘해도, 대부분 달러화로 매입하는 원재료 규모가 크다 보니 환율이 크게 뛰면 손실이 불가피하다”고 했다.

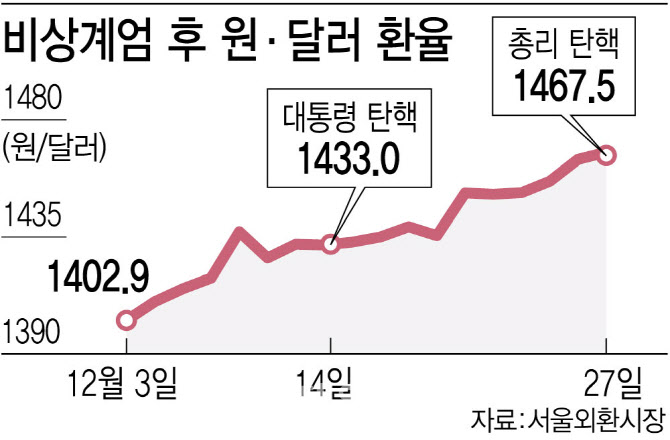

탄핵 정국 혼란 탓에 환율이 치솟으면서 경제 첨병인 기업들이 비상이 걸렸다. 삼성전자 같은 대기업마저 환 리스크에 촉각을 곤두세우고 있고, 중소기업들은 줄도산 공포에 휩싸이고 있다.

27일 산업계에 따르면 삼성전자 DX부문은 올해 3분기까지 52조5743억원 규모의 원재료를 매입했다. MX사업부가 퀄컴, 미디어텍 등으로부터 달러화로 조달하는 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP)가 대표적이다. VD사업부는 TV용 패널 등을 해외에서 사들인다. 3분기까지 원·달러 환율이 1200~1300원대였다는 점에서, 4분기 1500원에 육박할 정도로 10% 안팎 환율이 뛰면 조(兆) 단위 추가 비용이 든다는 추정이 가능하다. LG전자 역시 TV, 전장 등에 필요한 칩을 퀄컴, 미디어텍, NXP 등으로부터 사들인다. 환율 부담 탓에 미국 현지 공장을 정상 가동하기 어려워진 점은 배터리업계의 최대 고민이다.

상황이 더 심각한 것은 중소기업계다. 고환율 장기화 여파를 극복할 힘이 상대적으로 부족한 탓이다. 경기 용인에 위치한 안전밸브 제조기업 E사는 “이미 환차손만 억 단위여서 해외 거래처에 원자재 대금 지급을 미루는 방안을 검토하고 있다”며 “긴축하는 방향으로 경영 계획을 바꿔야 할 것”이라고 했다.

산업계는 탄핵이 줄을 이으면서 환율이 1500원을 넘어 상단을 논하기 어려워지는 위기 상황을 가장 우려하고 있다. 한 대기업에서 해외영업을 총괄하는 부사장급 임원은 “대외신인도가 떨어지면 일선의 영업 활동에 어떤 영향을 줄지 주시하고 있다”고 전했다. 이태규 한국경제연구원 선임연구위원은 “정책당국이 적절한 선에서 환율을 안정적으로 관리해야 한다”고 말했다. 송영철 중소벤처기업연구원 연구위원은 “정부 차원에서 다양한 환 헤지 상품을 마련해야 한다”고 했다.

![외국행 꿈에 엄마가 걸림돌…친모 살해 뒤 옆에서 잠든 아들[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021200006t.jpg)