절충교역은 구매국이 판매국 또는 판매업체에 무기구매의 전제조건으로 기술이전, 부품 역수출, 창정비 능력 확보 등 반대급부를 요구하는 교역을 의미한다. 우리나라는 1982년 절충교역 제도를 도입했고, 미국으로부터 F-16 전투기 기술 도입 생산 사업의 절충교역으로 T-50 초음속 훈련기 설계 기술을 얻었다. 독일산 잠수함 도입 절충교역으로 재래식 잠수함 자체 개발 능력 등을 확보했다. 오늘날 K-방산 수출 기반 마련에 절충교역이 크게 기여한 것으로 평가된다.

|

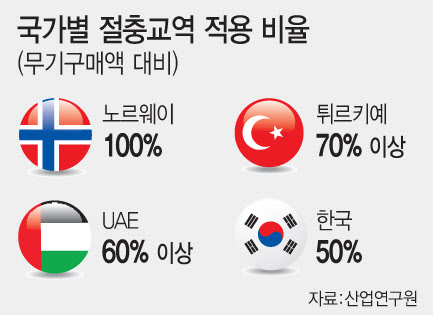

이같은 절충교역 제도는 우리나라 뿐 아니라 다른 국가들도 운용하고 있다. 호주, 이집트, 폴란드를 포함한 K-방산 주요 구매국들이 요구하는 기술이전과 현지생산, 수출금융지원 등 반대급부도 절충교역의 한 형태다. 노르웨이, 불가리아 등 유럽 주요국들의 절충교역 적용 비율은 무기구매액의 100% 수준이다. 튀르키예는 최근 절충교역 적용 비율을 50% 이상에서 70% 이상으로 상향했다. 금액 기준도 500만 달러 이상으로 확대했다. 이에 따라 세계 130여개 국이 절충교역 제도를 활용하고 있는데, 우리나라의 절충교역 적용 비율(경쟁사업 기준 50% 이상)과 금액 기준(1000만 달러 이상)은 전 세계 절충교역 제도를 시행하고 있는 40~50여 개 주요국 중 중 하위권으로 평가된다.

게다가 한국은 절충교역의 비중이 줄어드는 추세다. 산업연구원이 지난 2023년 발행한 ‘글로벌 방산 수출 4대 강국 진입을 위한 K-방산 절충교역의 최근 동향과 발전과제’ 보고서에 따르면 한국이 획득한 절충교역 가치는 2011~2015년 79억9000만 달러였다가 2016~2020년 8억 달러 수준으로 급감했다. 절충교역 이행률도 10~20% 수준으로 알려졌다.

|

그러다 보니 다른 국가 업체들과의 경쟁에서 뒤쳐지고 있다. 앞서 공군의 공중급유기 사업에서 미국 보잉이 탈락하고 유럽 에어버스가 수주했다. 대형 수송기 2차 사업 역시 유력했던 미국 업체가 아닌 브라질 엠브라에르가 선정됐다. 육군의 경우 대형공격헬기 2차 사업을 통해 미 보잉의 아파치 가디언(AH-64E) 36대를 추가 확보할 계획이었지만, 예산 대비 1조3000억원을 넘어서는 사업비 탓에 아예 도입이 취소됐다. 항공통제기 2차 사업, 이동형 장거리 레이더 사업, 공중급유기 2차 사업 등의 사업도 미 업체의 수주 가능성이 높지 않은 상황이다.