|

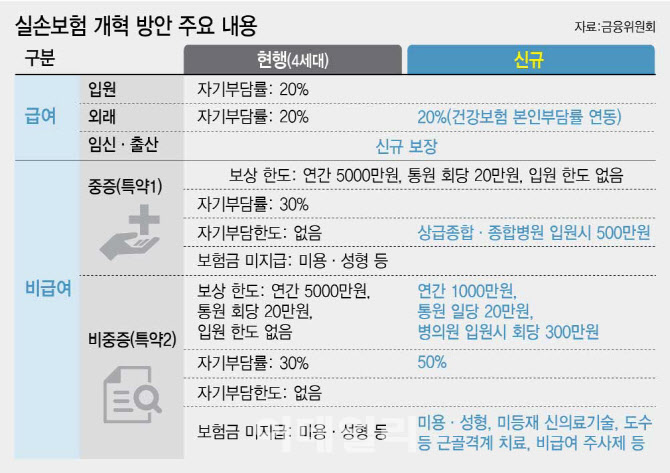

비급여 진료는 중증 비급여(특약1)와 비중증 비급여(특약2)로 구분해 보장 기준을 달리 적용한다. 중증 비급여(특약1)는 암, 뇌혈관·심장질환, 희귀난치성 질환, 중증화상·외상 등 건강보험 산정 특례 대상 질환을 포함하고 기존 보장 수준을 유지한다. 특히 상급종합병원과 종합병원 입원 시 연간 자기 부담 한도 500만원을 신설해 중증 질환자의 부담을 낮췄다.

반면, 의료체계 왜곡과 보험료 상승의 주원인으로 지목된 비중증 비급여(특약2)는 보장 범위가 큰 폭으로 축소한다. 기존 4세대 실손보험에서 30%였던 자기 부담률을 50%로 상향 조정하고 연간 보장 한도는 5000만원에서 1000만원으로 줄어든다. 도수치료나 비급여 주사제는 실손보험 보장 대상에서 아예 제외하고 정부가 관리급여로 지정하면 본인부담률이 95%로 높아진다.

5세대 실손보험 도입을 확정하면서 기존 실손보험 가입자의 전환이 개혁의 주요 과제로 떠올랐다. 후기 2세대, 3세대, 4세대 실손보험 가입자는 내년 7월부터 5세대로 전환할 수 있도록 유도할 예정이다. 하지만 2013년 이전에 가입한 1·2세대 실손보험 가입자 약 1600만명을 대상으로 한 ‘계약 재매입’ 방식을 두고 실효성 논란은 여전하다.

금융당국은 애초 1·2세대 실손보험의 높은 손해율이 전체 보험료 인상의 주요 원인이라는 점을 들어 강제 전환도 검토했으나 소비자 반발과 법적 논란을 고려해 최종안에서는 이를 제외했다. 대신, 일정 금액의 인센티브를 제공하고 가입자의 자발적 전환을 유도하는 방식으로 개혁을 추진할 계획이다.

고영호 금융위 보험과장은 “보건당국의 비급여 관리 강화와 다른 실손보험 개혁방안을 진행하는 만큼 그 효과를 먼저 살피자는 의견을 반영했다”며 “인센티브 수준은 계약 재매입에 따른 건전성을 따져봐야 하고 가입자마다 보상에 대한 기대 수준이 달라 논의가 필요하다”고 설명했다.

보험업계에서는 강제 전환 없이 자발적인 방식으로는 전환율을 높이기 어렵다고 지적한다. 1·2세대 실손보험은 본인부담금이 적고 보장 범위가 넓어 가입자가 보험료 인상에도 기존 계약을 유지하려는 경향이 강하기 때문이다. 실제로 2021년 4세대 실손보험 도입 당시 한시적으로 보험료 감면 혜택을 제공했음에도 전환율은 10.5%에 그쳤다.

보험료 인하가 5세대 실손보험 전환에 미치는 효과도 제한적일 것이라고 내다봤다. 보험업계 관계자는 “1·세대 초기 실손 가입자는 당장 보험료 인하보다 그동안 낸 보험료를 생각하지 않을 수 없는 상황이다”며 “강제 전환 없이 인센티브만으로 전환율을 높이기는 쉽지 않다”고 말했다.