|

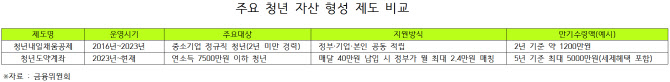

이에 이재명 대통령의 공약인 청년미래적금이 윤석열 정부의 청년도약계좌와 청년내일채움공제, 청년형 ISA 등 기존 청년 금융상품과는 어떤 차별점을 둘지에도 관심이 쏠리고 있다. 당국은 청년층의 자산 형성을 돕기 위한 신규 정책으로 고금리 우대나 국가 매칭 방식의 직접 지원 외에도 디지털 플랫폼을 활용한 접근성 강화 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

그러나 실효성 논란은 제도 설계 초기부터 제기되고 있다. 자본시장연구원이 최근 발표한 ‘청년층 금융자산 특징과 실태 및 시사점’ 보고서에 따르면 지난 10년간 청년층은 예금 위주의 보수적 자산 운용에서 벗어나 주식·펀드 등 고위험 금융상품에 적극적으로 투자하는 경향을 보였지만 이 역시 ‘소득 수준’에 따라 양극화되고 있는 것으로 나타났다.

보고서를 작성한 임나연 자본시장연구원 연구위원은 “2019년에는 고소득 청년 가구의 금융자산이 저소득 청년보다 3.7배 많았지만, 2024년에는 이 격차가 4.7배로 더 벌어졌다”고 분석했다. 고소득 청년은 자산 증가뿐 아니라 금융소득까지 확보하며 복리 효과를 누리고 있지만 저소득 청년은 여전히 예·적금 위주 운용에 머무르며 자산 성장을 경험하지 못하고 있다는 것이다.

실제로 금융자산 내 구성에서도 격차는 뚜렷하다. 고소득 청년층은 주식·펀드 등 투자자산 비중이 급증했지만 저소득층은 여전히 예·적금 비중이 높다. 이 같은 차이는 정보 접근성, 금융지식 수준, 위험 회피 성향에서 비롯된다는 분석이다. 임 연구위원은 “단순한 금전적 지원보다 장기적 자산운용 역량을 키울 수 있는 맞춤형 금융상품이 필요하다”고 강조했다.

정부는 청년층을 위한 다양한 자산형성 정책을 운영해왔지만 실제 각 제도가 어떤 소득층에 효과적으로 작용하고 있는지에 대한 분석은 미비하다는 지적도 나온다. 특히 금융자산 투자 경험이 적은 청년층일수록 정책 참여 장벽이 높아질 수 있는 만큼 정보 제공과 금융교육과의 연계도 핵심 과제로 떠오른다.

금융당국 관계자는 “청년미래적금은 단기 금융지원에 머무르기보다, 자산격차를 완화할 수 있는 구조로 설계하는 것이 중요하다”며 “디지털 플랫폼을 기반으로 한 접근성 강화, 장기 금융역량 배양, 저소득 청년 맞춤 인센티브 제공 등이 폭넓게 논의할 예정이다”고 전했다.