|

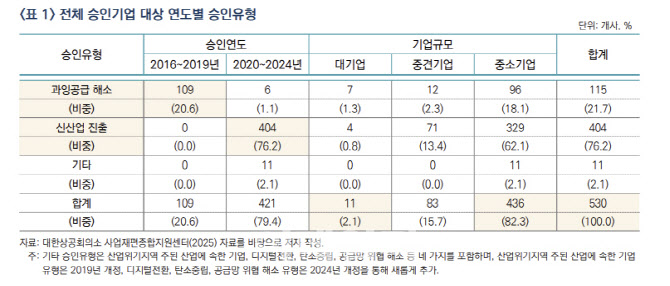

기업 규모별로는 △중소기업 82.3%(436곳) △중견기업 15.7%(83곳) △대기업 2.1%(11곳) 순으로 나타나 중소기업이 대부분을 차지했다. 제도 도입 초기에 과잉공급 해소를 위해 참여한 기업 중에는 대기업이 비교적 많았으나, 이후 신산업 진출을 목적으로 참여하는 사례가 증가하면서 중소·중견기업이 활발하게 참여하고 있다.

승인기업을 대상으로 실태조사를 수행한 결과, 매출과 고용은 사업재편 추진에 따라 점차 증가했고 4년차부터는 성과가 더욱 뚜렷하게 나타났다. 또한 연구·개발(R&D) 투자, 지식재산권 확보, 제품·서비스 개선, 공정 혁신 등에서도 실질적인 성과가 확인됐다.

인센티브 효과를 살펴보면 금융·세제 등의 효과가 우수하며, 특히 규모가 큰 기업에서 재무성과 개선이 두드러진 것으로 나타났다.

매출 개선 효과는 대기업 및 중견기업에서 뚜렷하게 나타났다. 이는 규모가 큰 기업들이 사업재편 추진 과정에서 내부적으로 보유한 양질의 인적·물적 자본, 혁신 역량 등을 정부지원과 함께 적극 활용함으로써, 우수한 재무성과를 나타낸 것으로 풀이된다. 최근 참여가 활발한 신산업 진출 유형에서는 규모가 작은 소기업을 중심으로 매출도 개선된 것으로 파악됐다.

보고서는 사업재편 제도의 확대 방안으로 △대기업 맞춤형 인센티브 제공 △대·중소기업 간 상생협력을 위한 유연한 규제환경 및 단계적 구조 설계 △복수 기업 간 공동 재편과 M&A 활성화를 위한 기반 조성 등을 제시했다.

산업연구원은 “그동안 기업활력법은 대기업의 협력사를 중심으로 한 중소기업들이 적극적으로 제도를 활용함으로써, 산업현장의 변화와 혁신을 촉진하는 기반을 마련했다”면서 “다만 최근의 경제 여건을 감안할 때 산업 전반의 근본적이고 신속한 구조 전환이 필요하며, 이에 대응하기 위해서는 대·중견기업의 보다 적극적인 참여를 유도할 필요가 있다”고 했다.

![돈 노린 폭력 남편의 이혼청구, 어떻게 하죠?[양친소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072700015t.jpg)

![‘신랑수업' 받는 장우혁, 알고보니 청담동 이곳 건물주[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072700038t.jpg)

![“이재명표 눈치라면?”…하림 ‘맛나면', 먹어보니 진짜 그 맛[먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072700033t.jpg)