|

고소장에 따르면, 이들은 홈플러스의 상환 능력이 사실상 소진된 상태임을 알면서도 ABSTB와 CP 등을 발행해 투자자들에게 약 5579억원의 손실을 끼친 혐의를 받는다.

구체적으로 지난 3월 5일 홈플러스의 기업회생절차 개시 신청으로 상환 불능 상태가 된 유가증권은 지난해 12월부터 올해 2월 사이 발행된 △ABSTB 약 3419억원 △CP 약 1160억원 △전자단기사채 약 720억원 등이다.

법무법인 로백스는 “이번 고소는 일부 피해자의 위임을 받아 진행됐으며, 향후 피해자를 추가로 모집해 MBK파트너스, 홈플러스, 롯데카드 및 주요 경영진을 상대로 불법행위에 의한 손해배상청구 소송에도 착수할 예정”이라고 밝혔다.

이번 고소는 그간의 다른 고소·고발과 달리 약 2000억원 규모의 CP 피해를 전면에 내세웠다. 또한, 홈플러스의 유동성 위기를 은폐하는 과정에서 비정상적으로 신용공여를 확대해 준 롯데카드의 민·형사 책임을 지적한 점도 눈에 띄는 차별점이다. 롯데카드는 이 과정에서 자사 카드대금 채권 782억원을 회수하지 못하는 손해를 입었다. 고소(발)장에 따르면, MBK파트너스가 롯데카드를 인수한 2019년 이후 롯데카드를 동원해 홈플러스의 재무 위기를 은폐하고, 손실을 다수의 일반 투자자들에게 전가했다는 의혹이 구체적으로 제기됐다.

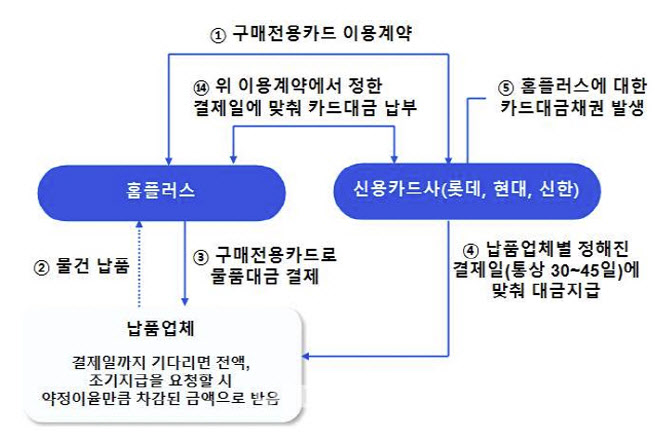

첫째, 2022년경부터 본격화된 홈플러스의 기업구매전용카드 사용 확대 상황이다. 홈플러스는 2020년부터 현대카드, 신한카드와 계약을 맺고 기업구매전용카드를 사용해 왔다. 신용카드사들의 신용공여를 통해 납품업체에 지급할 대금을 카드로 우선 결제하고, 신용카드사에 대한 대금 납부는 약 30~45일 후로 지연시켜, 그동안의 현금흐름을 확보하는 방식이었다.

그러나 홈플러스는 무리한 LBO 차입금 상환 부담과 영업실적 악화 등으로 인해 2022년 들어 신용등급 하락 위기를 맞았다. 이에 MBK파트너스는 2022년 2월경 계열사인 롯데카드를 동원해 홈플러스와 새로운 기업구매전용카드 계약을 체결했다. 이후 기업구매전용카드 계약의 해지 조건(Rating Trigger)을 ‘A3+ 미만’에서 ‘A3 미만’으로 완화해 계약 유지 조건을 변경했고, 신용카드사들은 급격히 늘어난 카드대금 채권을 ABSTB로 발행해 투자자들로부터 자금을 미리 회수했다. 이러한 구조 덕분에 신용카드사들은 카드대금 회수 위험을 부담하지 않고 홈플러스에 대한 신용공여를 급격히 확대할 수 있었다.

|

셋째, 실제로 현대카드, 신한카드, 롯데카드를 통한 홈플러스의 기업구매전용카드 사용액은 2022년 약 5926억원에서 ABSTB 발행이 본격화된 이후인 2023년에는 약 1조728억원, 2024년에는 약 1조7144억원까지 급증했다. 특히 2024년에는 전년 대비 약 60% 증가한 수치였다. 이 증가액 대부분이 MBK파트너스 계열사인 롯데카드를 통한 비정상적인 신용공여 확대에서 비롯된 것으로서, 결국 롯데카드가 홈플러스의 재무위기 은폐에 주도적으로 이용된 정황이 뚜렷하다는 것이다.

김기동 법무법인 로백스 대표변호사는 “홈플러스가 이미 수년간 유동성 위기에 빠져있었고, 이를 모면하기 위해 초단기자금 조달 목적으로 동원한 수단이 ‘ABSTB와 단기CP’였던 점은 회계법인 조사보고서에도 명확히 드러나 있다”면서 “법원의 회생절차 역시 피해자들의 고통을 전제로 진행될 수밖에 없으므로, 이와 별개로 MBK파트너스와 홈플러스 경영진 등에 대한 민·형사상 법적책임을 묻는 절차가 신속하고 철저하게 진행돼야 한다”고 말했다.

로백스는 피고소인들에게 사기죄의 ‘미필적 고의’가 충분히 인정된다고 보고 있다. 만기일에 결제되지 못할 가능성이 있음에도 불구하고 CP 등을 발행해 부도에 이르게 한 경우, 미필적 고의에 의한 사기죄가 성립된다는 법리는 2011년 LIG건설 CP 부도 사건(약 6000억원 규모), 2013년 동양(001520)그룹 CP 발행 사건(약 1조3000억원 규모) 등에서 이미 확립된 바 있다.

|

![미국선 징역 200년...친딸·의붓딸·처제 성추행, 고작 5년 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072100001t.jpg)

!['돌싱 탈출' 이상민, 10살 연하 아내와 사는 신혼집은[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072000062t.jpg)