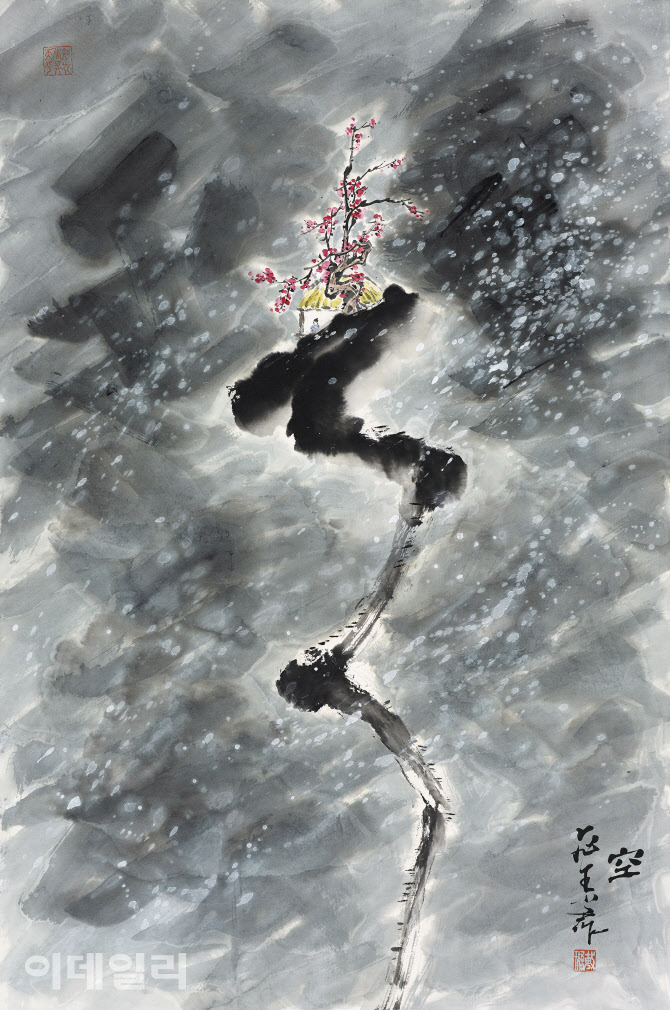

△윤민찬 '유한'(2025)

중국 난징서 활동하는 수묵화가

자신 다잡는 지표로 삼은 '매화'

정신·화법, 작품에 들이고 새겨

'꿈꾸는 매화와 깨우는 대나무'

작가 이상과 현실 교차시킨 듯

난징 옛이름 쓴 '금릉지몽' 연작

| | 윤민찬 ‘유한’(2025 사진=작가) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 멀찌감치 불그스름한 색을 올린 봉오리. 매화다. 요란스럽게 표시를 내지 않아도 저 고즈넉한 전경은 자연스럽게 봄이다.

때 지난 또는 때 이른 매화의 등장은 작가 윤민찬(48)의 작품세계에 닿아 있다. 중국 난징에서 활동하는 작가가 자신을 다잡는 지표로 삼아온 ‘꽃 이상의 꽃’이기 때문이다. 언 땅을 뚫고 기필코 피워내야 하는 일. 하지만 그건 의지에 앞선 생존의 문제였을 거다. 17년여를 타국에서 공부하고 작업해온 작가의 일이 동토를 깨는 매화보다 쉬웠을 리가 없으니까.

그래선가. 작가가 화법과 정신으로 구현한 ‘수묵화’는 옅어도 진하고 가벼워도 무겁다. 그 공을 작가는 “꿈결처럼 지나온 듯한 희로애락”에 돌린다. 난징에서의 작업을 통칭하는 연작 ‘금릉지몽’(金陵之夢·금릉에서 꾸는 꿈)이 그거다. ‘금릉’은 중국 춘추시대 초나라부터 써왔다는 난징의 옛 이름이다.

그중 한 점인 ‘유한’(悠閑·2025)은 작가가 이상향으로 피워낸 수많은 매화그림을 대표한다. ‘여유롭고 한가롭고 그래서 아득하게 먼’ 풍경. 그 꿈을 화들짝 깨우는 현실은 매화보다 가까운 대나무라고 할까. 화면 한쪽에서 여린 잎을 낸 대나무 곁을 지키는 바위가 ‘마음 심’(心)자 형상이니 의도하지 않은 의도가 됐다. 작가의 이상과 현실을 투영했으려나. 저 순한 화면이 모르는 척 감춰둔 은유와 대비, 조화가 극적이다.

7월 15일까지 서울 종로구 인사동10길 경인미술관서 여는 개인전 ‘금릉지몽’에서 볼 수 있다. 9년 만의 한국 개인전에 계절 잊은 매화향을 얹은 수묵화 20여 점을 걸었다. 화선지에 수묵담채·금분. 71×48㎝. 작가 제공.

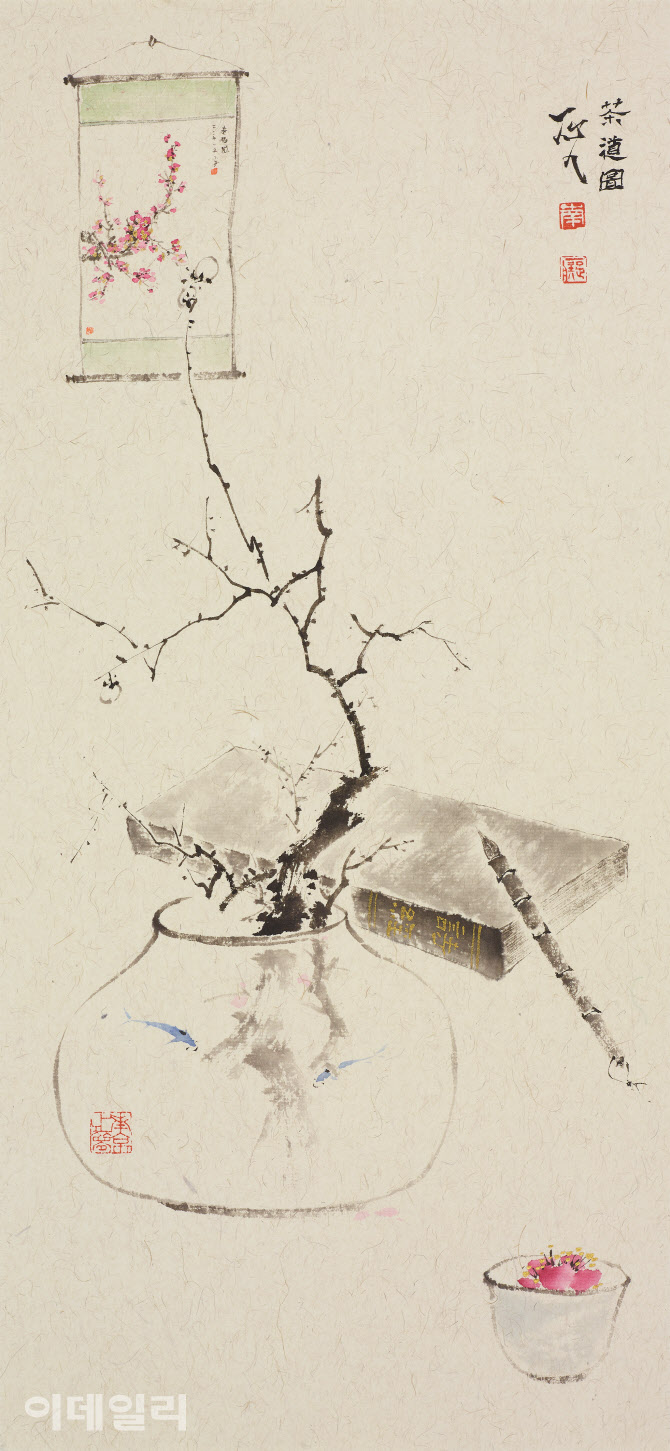

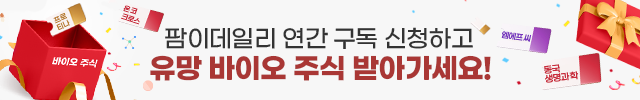

| | 윤민찬 ‘차도도’( 2021), 화선지에 수묵담채·금분, 26.5×58㎝(사진=작가) |

|

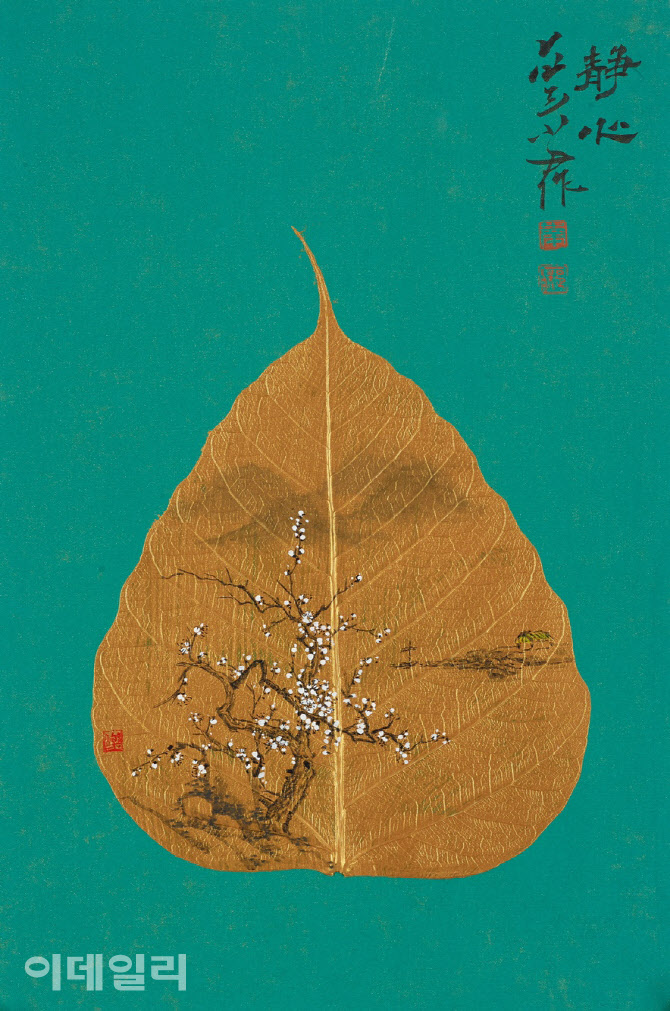

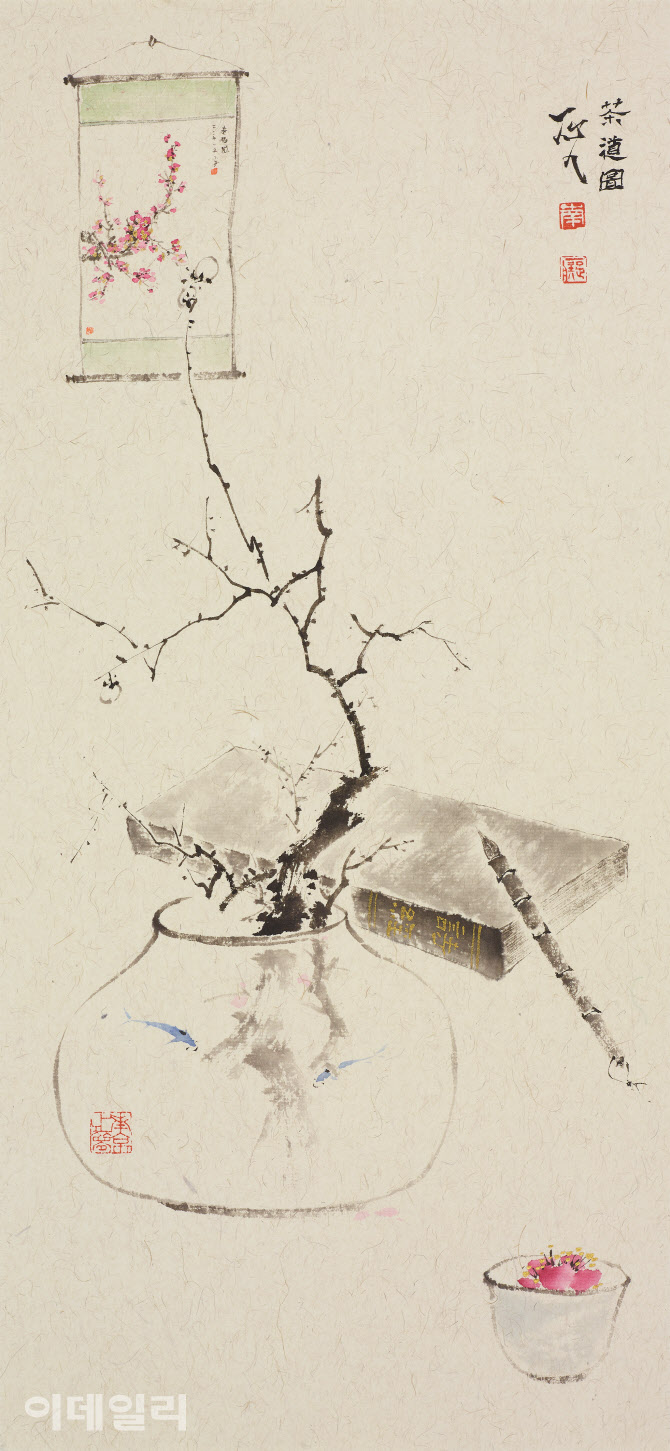

| | 윤민찬 ‘정심’(2022), 금박에 수묵채색, 22×33㎝(사진=작가) |

|

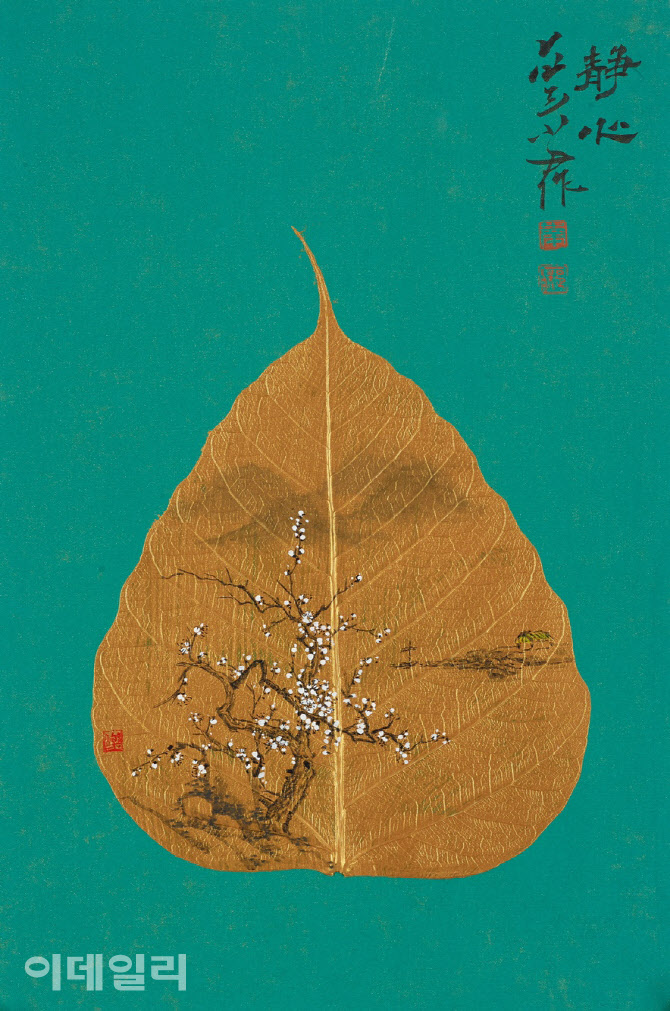

| | 윤민찬 ‘공’(2021), 화선지에 수묵담채, 46×69㎝(사진=작가) |

|

![[단독]`전광훈 자금` 댄 보수 유튜버, 더 있었다…수천만원 송금 정황](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/08/PS25081101106t.jpg)